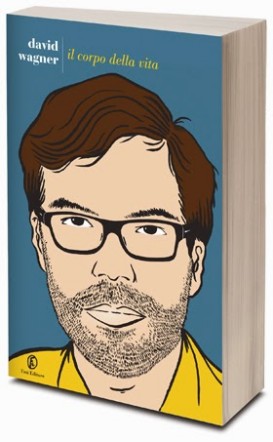

“Il corpo della vita” di David Wagner

di Cristiana Saporito / 27 giugno 2014

Ci vuole fegato per scrivere. Tanto quanto ne occorre a imbucarsi nel vuoto, come una lettera cieca.

È un atto estremo, quasi terroristico, prima di tutto verso se stessi. E l’idea dell’autore infeltrito, impavido quanto le asole del suo pigiama, s’intona soltanto a chi ha smesso d’immaginare da troppo.

A patto ovviamente di farlo sul serio, senza sconti alla cassa né reti sottostanti. Quando si salta davvero, non si aspettano cuscini o tappeti di braccia. Altrimenti si compila una lista. Di eventi da supermercato o di personaggi in offerta speciale. Ma non è questo il caso. Nel romanzo di David Wagner Il corpo della vita (Fazi, 2014) “fortunatamente” non si sceneggia affatto.

La posta in gioco è alta, gli stessi esatti centimetri di chi lo ha firmato. Perché questo non è solo un libro scritto col fegato. È un libro scritto dal fegato. Da un organo che presto comincia a scricchiolare nell’addome del suo proprietario, che cigola a tal punto da scuotere il resto. Da ammutinare un uomo intero. Da spettinargli l’infanzia, fino a infilare i suoi trent’anni di padre in una stanza d’ospedale.

È la malattia a impossessarsi della scena, fin da subito, a disputare la partita con il suo corpo in mano.

Epatite autoimmune, una «balena bianca» che si dimena nei suoi battiti. Prima lo rende stanco, stanco per vegliare, stanco per dormire, stanco al posto degli altri, di chi non lo è mai. Poi gli indemonia il sangue fino a spingerlo in bufera, fino a farlo vomitare rosso dentro una sera ordinaria. L’esofago affoga, la vista s’ingolfa. Il peccato da espiare si chiama emorragia gastrointestinale. Il ricovero è l’as-soluzione.

Ancora una volta. E lì, in quella savana di flebo e prelievi, si schiude un continente smisurato, un distretto di sofferenze ostentate, indossate come medaglie al valor patito. Si attendono le visite, si attendono i pasti, si attende il risultato delle analisi, si attende e basta, mentre gli alberi raccontano un’aria impossibile, stagioni invidiate tra i piedi di chi passa. Un limbo di anime in pantofole, che gareggiano per la degenza più dolente. Chi ha subito più interventi, chi è stato quasi morto. In palio non c’è niente, c’è un eroismo senza guerra dove la patria da salvare è solo il giorno dopo.

David intanto ha bisogno di un trapianto. Quel fegato che ha tracannato tutta la sua storia, ora non basta più. Tossisce, arranca, boccheggia. E tutta l’orchestra di carne trema insieme a lui. Sinfonia di una sconfitta. Non resta che tornare a casa, fino allo squillo giusto. All’annuncio fatidico. Fino al decesso che lo faccia rinascere. David è costretto a sperare che qualcuno non respiri. Che venga investito, che si strozzi con le olive, che non abbia abbastanza destino. Che gli presti altri inverni in cui scongelarsi.

Il “pezzo di ricambio” finalmente arriva, come un regalo vero, uno di quelli per cui la gentilezza non si può restituire. Il donatore scivola in lui, sfocia come un affluente, diventa un quartiere del suo ricevitore.

Forse adesso David vivrà diversamente, penserà altri pensieri, sognerà altri sogni, sarà abitato da chi abita in lui. Perciò quell’entità salvifica sconfina nelle vene e si tramuta nell’interlocutore di Wagner, nebuloso e vitale, incappottato in un mistero necessario. L’autore se lo figura donna, caduta chissà come, incespicata nel suo ultimo istante, pronta a cedergli il posto nella staffetta continua tra defunti freschi e vivi stagionati.

Ma il recupero è tutt’altro che semplice e in questo docu-diario sminuzzato in appunti, frammenti di minuti diluiti e di anni condensati, si rovescia il suo presente di adulto accudito come un bimbo e il suo passato di giovane qualunque. I viaggi rischiosi, ovvero quasi tutti con quella pancia imbizzarrita, il mare aperto di una normalità strappata a morsi spigolosi. I rapporti naufragati, la paternità che da sola riscalda la camera, anche quando le gambe si sciolgono molto prima di raggiungere il bagno. I lutti familiari e il dubbio campale di quanto rimanga da aggiungere al già visto. Sarà servito a qualcosa pazientare e soffrire? Galleggiare a bordo di un letto a rotelle?

Per questo esiste la scrittura, il coraggio di imprimere il segno e d’immortalarsi più che mortali.

Il corpo della vita, s’inscrive nel genere ideale dei “romanzi ospedalieri”, delle storie da corsia, come Cosa sognano i pesci rossi di Marco Venturino, atrocemente intenso nel suo quadro speculare tra medico e malato, o Il regno di Op di Paola Natalicchio, ambientato nello strazio di una madre al reparto di oncologia pediatrica o ancora A cosa servono gli amori infelici di Gilberto Severini, resoconto epistolare di un cuore al capolinea. In ognuno di essi c’è uno sguardo dall’aldiqua, da un purgatorio vissuto non solo come un corridoio, ma come una lente per capire ciò che oltre quella linea ci sembra quasi invisibile.

La crudezza del male, la verità meta-fisica della nostra decadenza.

Noi che siamo beni deperibili, da consumarsi preferibilmente entro quando non sappiamo, abbiamo solo l’occasione di conoscere le nostre crepe e di lasciare che, meglio e più dei trionfi, parlino per noi

(David Wagner, Il corpo della vita, trad. di Fabio Lucaferri, Fazi, 2014, pp. 280, euro 16,50)

Comments