[RFF9] Tra la Colombia e il manicomio

di Francesco Vannutelli / 23 ottobre 2014

Andrea Di Stefano principalmente attore, con Escobar – Paradise Lost fa il suo esordio come regista e sceneggiatore. Idea originale per la collocazione nella storia esistente e il mischiarsi di personaggi reali e non. Piazza la storia d’amore tra un canadese in Colombia, a caccia del paradiso di surf, spiagge e chioschi sulla spiaggia, e una nipote del signore della droga (e del paese) Pablo Escobar. Gli anni d’amore coincidono con l’ascesa del boss, la guerra tra il cartello Medellin e il governo colombiano, la trattativa e la consegna. Nick, il giovane canadese, conosce Maria per caso, chiedendole in prestito il furgone. Scatta subito qualcosa, lei sta organizzando un evento per lo zio, che ha appena ristrutturato l’ospedale di un pueblo e andrà in piazza a raccogliere consensi. Era ancora senatore, all’epoca, era ancora un personaggio pubblico. Nick ignora chi sia questo zio potente anche quando inizia a frequentare Maria. Va a casa Escobar, in elicottero, per il compleanno di Pablo, lo conosce, si stupisce per le posate in oro e allora chiede come faccia a essere così ricco. E viene fuori la cocaina, ch è normale per i colombiani. Lo zio Pablo si limita a esportare un prodotto nazionale, niente di più. Tutto sommato, comunque, c’è poco da temere dallo zio Pablo, secondo Nick, perché sarà pure un signore della droga, ma in famiglia è gentile e simpatico. Fino a un certo punto.

Pablo Emilio Escobar è stato il re della cocaina colombiana tra gli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Nel 1991 si consegnò alle autorità colombiane per evitare di finire nelle mani della polizia statunitense o vittima di un agguato dei suoi, sempre più numerosi, rivali. Fu detenuto in un carcere privato che si era fatto costruire con molte poche caratteristiche in comune con una vera prigione. Nel 1993 è morto in uno scontro a fuoco.

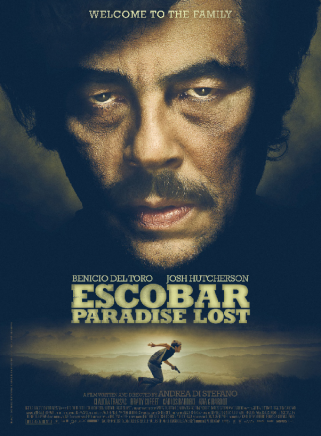

È tutto giocato sulla doppia dimensione del più importante signore della droga della storia, Escobar – Paradise Lost, già visto a Toronto, al festival di San Sebastian e a Zurigo, e su un gigantesco Benicio Del Toro che sprigiona minaccioso carisma anche sfatto nelle tute, nella barba e nella pancia del boss. Per il resto c’è poco altro. Una lunga parte introduttiva, piuttosto piatta, sull’amore dei giovani e la lenta presa di consapevolezza di Nick sulla vera identità di Escobar, il contrasto tra la leggenda criminale e il pacato uomo di casa, tra il capo cartello e il capo famiglia, prima di lasciare spazio all’azione finale, alle sparatorie e alla caccia all’uomo che non dicono molto di nuovo. Ha un limite nella serenità con cui il ragazzo qualunque Nick si relaziona con una realtà come quella del narcotraffico colombiano e nell’eccessiva facilità con cui uno sconosciuto, per di più straniero, viene coinvolto nella vita privata di un boss. L’esordio dell’italiano Di Stefano è, paradossalmente, rassicurante nel suo essere convenzionale, nel suo inserirsi nei meccanismi del genere.

Ha ricevuto il Marc’Aurelio del futuro, il regista russo Aleksej Fedorcenko, già premiato a Venezia nel 2010 con il premio della critica per Silent Souls e ancora prima vincitore nella sezione Orizzonti della kermesse lagunare con il finto documentario First on the Moon. All’Auditorium ha portato Angeli della rivoluzione, rilettura artistica di un fatto realmente accaduto nell’Unione Sovietica centrale.

Nel 1934, a dieci anni dalla salita al potere di Stalin, l’Unione Sovietica non è ancora una realtà completamente coesa. Nella regione della Yugra, a nord del Kazakistan, le tribù locali degli Ostiachi e dei Nenci, spinti dai loro sciamani, rifiutano la realtà dei soviet e aspettano il ritorno dello zar. Per trovare una soluzione, viene inviato lungo le sponde del fiume Ob un gruppo di agenti scelti che negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione d’ottobre era specializzato nel raccogliere consensi al regime. Le cose sono cambiate da allora. Tutti gli agenti hanno lasciato l’esercito, sono diventati artisti d’avanguardia e servono il regime in nuovi modi. Solo Polina la Rivoluzionaria, una leggendaria combattente comunista protagonista di tante imprese, ha continuato il suo lavoro in prima linea. È lei a guidare il gruppo. Nella città di Kazim verrà fondato un avamposto culturale per portare le novità dell’avanguardia sovietica.

All’origine di Angeli della rivoluzione c’è la storia vera della ribellione di Kazim che negli anni Trenta del secolo scorso colpì la Siberia occidentale. Le popolazioni rurali indigene rifiutavano il sistema sovietico delle collettivizzazioni coatte e opposero un assoluta resistenza all’avanzata del regime che portò a una violenta repressione armata da parte di Mosca.

Il pretesto storico serve a Fedorchenko principalmente per porre sullo schermo il contrasto tra cultura centrale e natura, tra struttura del regime e naturalezza della vita delle tribù, tra finzione e realtà espressiva. Appellandosi ai valori della Dea, che venerano come grande cacciatrice, gli Ostiachi e i Nenci si oppongono al sistema esteriore di tecnica e rappresentazione che i sovietici vorrebbero portare. Mosca tenta la conciliazione attraverso la finzione artistica, inviando registi, musicisti, architetti e scultori, che propongono un’immagine di realtà diversa dalla natura, spinta oltre la figura per sublimare nel simbolo.

Il regista di Spose celestiali dei mari di pianura (visto a Roma nel 2012), fa un cinema soprattutto di immagini. Sfrutta i paesaggi per comunicare, contrapponendoli agli interni simmetrici, quasi teatrali nel loro rigore compositivo, per evidenziare il contrasto tra la libertà naturale degli indigeni e il rigore esterno imposto dal regime, tra la rappresentazione dell’avanguardia e il contatto con l’espressione immediata. Visivamente, offre molto. Narrativamente, molto meno.

C’è invece Edgar Allan Poe dietro Stonehearst Asylum, precisamente il racconto Sistema del dottor Catrame e del professor Piuma, già base narrativa per un cortometraggio francese di più di cento anni fa.

È la vigilia di Natale del 1899. Il giovane dottor Newgate arriva al manicomio di Stonehearst per fare pratica di medicina psichiatrica dopo gli studi a Oxford. Ad accoglierlo trova il professor Lamb che lo stupisce subito con i suoi metodi apparentemente lontani dall’ordinario. Newgate è un medico di nuove vedute, concepisce la psichiatria come riabilitazione dei malati e non come semplice internamento, come voleva la medicina dell’epoca. Lamb è oltre i metodi classici e oltre le aperture. Nell’istituto i degenti, appartenenti alla alta società europea e inviati lì da famiglie che se ne vogliono liberare, girano liberi unendosi al personale nelle ore dei pasti, mentre il primario progetta di smantellare le celle di contenimento con l’avvento del nuovo secolo. Newgate rimane subito colpito da una paziente affetta da isteria patologica, Eliza Graves, che ha aggredito il marito colpendolo a un occhio e a un orecchio e trova conforto solo suonando il pianoforte. È durante la sua prima notte alla struttura che il giovane dottore scopre che Lamb non è il vero direttore e che nessuno del personale è quello che sembra.

Brad Anderson aveva già portato il suo cinema in manicomio nel 2001 con quel Session 9 che aveva colpito non poco la critica. Tre anni dopo, con L’uomo senza sonno, aveva continuato a indagare le contraddizioni della mente indotte dalla psicosi. C’era attesa, per Stonehearst Asylum. Attesa perché Anderson sembrava in grado di saper reggere una materia che narrativamente avrebbe poco da invidiare a quello Shutter Island di Martin Scorsese che ha lasciato una grande impronta nel cinema degli ultimi anni. Attesa perché intorno al manicomio si era raccolto un cast di livello, con attori britannici del calibro di Michael Caine e Ben Kingsley, di Jim Sturgess e Kate Beckinsale. Invece non funziona nulla, o quasi. Tutto l’apparato gotico tipico della letteratura di Poe si perde in fretta. Senza essere un horror, senza essere un thriller, Stonehearst Asylum fatica a trovare una direzione verso cui evolversi inciampando troppe volte nella trama sentimentale che lega Newgate a Eliza. Manca inquietudine, manca tensione drammatica.

Ci si può leggere una riflessione sul cambio d’epoca legato alla fine del secolo, al passaggio da una concezione della psichiatria come cura per la società (liberarsi dei malati ritenuti pericolosi o sconvenienti) a una visione rivolta alla salute del paziente, senza ricorrere ai metodi medievali – definizione di Lamb -basati sulla sanzione fisica, ricercando invece l’indagine sulle origini dei traumi. Sotto questa lettura, i pazienti sono molto più evoluti dei medici, che si preoccupano solo di soddisfare le famiglie dei pazienti. Ma anche l’eventuale dimensione sociale, la ricostruzione storica dei metodi psichiatrici, è appena accennata. Si riscatta, in parte, con il colpo di scena finale.

Comments