Riprendono le nostre conversazioni tra scrittori e scrittrici, e questa volta ospitiamo Maddalena Fingerle e Ilaria Gaspari. La prima ha esordito lo scorso anno con il romanzo Lingua madre (Italo Svevo, 2021), che ha collezionato diversi premi, tra cui il Premio Calvino (quando era ancora inedito), il Premio Flaiano under 35, il Premio Comisso under 35 e il Premio Megamark. La seconda ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo Etica dell’acquario (Voland), nel 2018 Ragioni e sentimenti (Sonzogno); per Einaudi ha pubblicato nel 2019 Lezioni di felicità, già tradotto in diverse lingue, e nel 2021 Vita segreta delle emozioni.

Una conversazione che spazia tra affinità, emozioni e promesse mantenute, e che ci permette di conoscere meglio due tra le più interessanti giovani scrittrici del panorama letterario italiano.

Ilaria Gaspari: Cara Maddalena, non so da dove cominciare. Ci sono talmente tante cose di cui vorrei parlare con te! Forse comincerei da una che abbiamo notato tutte e due, leggendoci l’un l’altra: l’affinità. Di solito si aggiunge sempre “elettiva”, ma non so mica se siano elettive. Siamo cresciute lontane e solo la serendipità ci ha fatte inciampare nelle parole dell’altra, quando, come piante spontanee, le nostre personali parole già si erano sviluppate. Tu poi hai questa marcia in più rispetto a me: il tedesco, che io ho studiato inutilmente, cocciutamente, e poi ho dimenticato. Ma le cose in cui ci somigliamo, tanto che a volte leggendo il tuo Lingua Madre avevo la sensazione di essere dentro la mia testa (giuro! anche se so che può sembrare esagerato), credo che siano in particolare due: l’ansia e la ricerca continua (di cosa? magari lo scopriamo parlandone, certo è un modo per perdere continuamente l’equilibrio, per non fermarsi mai, per illudersi, forse, di non potersi fermare). Che forse è una conseguenza dell’ansia. Pensi che c’entrino con la vocazione che ci siamo scelte (perché alla fin fine penso che anche le vocazioni si scelgano)?

Maddalena Fingerle: Cara Ilaria, cominci dall’unica cosa dalla quale si può cominciare, secondo me: l’affinità ansiosa. Che poi è legata al riso, ne sono certa, e anche all’autoironia. Io per esempio mi faccio ridere, quando prima di un esame o di una conferenza mi scrivo i giorni mancanti sul calendario e sotto gli effetti della valeriana faccio un piano di ciò che secondo me posso e non posso fare, saltando pasti e trascurando amicizie, ma poi mi perdo a rispondere alle mail o a scrivere e so che dovrò recuperare il tempo (che ovviamente calcolo con un cronometro che mi mette ancora più ansia) e programmo di farlo in macchina, il problema è che poi mi sento in colpa perché non è bello lavorare mentre mio marito guida e se solo non avessi l’ansia potrei guidare io, ma allora non recupererei niente. Eppure non ce la faccio a non rispondere alle mail (o leggere racconti o chiacchierare con la collega) e allora decido di saltare il caffè, ovviamente decaffeinato, e giuro di tirare pacco alla telefonata delle 16:30, riesco a fare tutto, mi ripeto, non ce la farò mai, mi rispondo, ma alla fine ora delle 16:30 ho finito ciò che dovevo finire e mi tocca scrivere alla telefonata delle 16:30 guarda, perdonami, ma ho calcolato male i tempi, possiamo sentirci. L’ansia però non fa solo ridere, io le sono estremamente grata perché mi obbliga a occuparmi di questioni che altrimenti mai e poi mai vorrei affrontare, mi avvisa dei limiti che altrimenti non sentirei o mi convincerei di non sentire. Per me è un termometro molto utile. Mi è successo anche leggendo Vita segreta delle emozioni: ero arrivata al capitolo sull’ansia e mi è partita l’ansia, e fa già ridere così. Ma non solo, perché se poi vado a guardare perché mi è venuta l’ansia arrivo al nodo delle questioni.

E sì, anche secondo me le vocazioni si scelgono; la ricerca continua e l’ossessione aiutano a cercare le parole per dire le cose e alla fine la scrittura è pure questo. Forse c’è anche un altro aspetto: dietro alla ricerca di una voce credo si nasconda (almeno nel mio caso) il desiderio di placare l’ansia, di farsi cullare, di farsi raccontare storie; e la scrittura, come l’ansia, non dovrebbe mai fare sconti, infatti capisco che ho qualcosa da dire quando me ne vergogno e sento un peso sul petto, cioè: quando provo ansia.

IG: Uh, il peso sul petto! Lo conosco bene. C’è stato un periodo, ed è durato anche un bel po’, più o meno gli ultimi due anni di università, in cui il peso sul petto me lo sentivo sempre, fisso, come se qualcuno mi avesse inchiodato un’incudine allo sterno. Non riuscivo a respirare profondamente, cercavo di sospirare ma era come se l’aria non andasse giù. Oggi credo di sapere cosa mi provocasse quel sintomo; all’epoca, essendo un po’ tragica, ero convinta che fosse il segno di un infarto imminente. Certo, imminente per due anni… tormentavo una povera dottoressa da cui continuamente andavo a farmi visitare. Lei mi disse chiaro e tondo che era solo ansia, non c’era altro, ero sana come un pesce ma ansiosa. Insomma a un certo punto decisi, proprio quando mancava un mese alla fine della Normale, alla fine della vita in collegio e di una serie di privilegi di cui per pigrizia non mi ero avvalsa, di andare a bussare allo sportello dell’assistenza psicologica. A cui avevo diritto di accedere, mi pare, per un massimo di tre sedute. Le concentrai, per forza di cose, tutte in quell’ultimo mese che mi separava dal momento di uscire dall’acquario, come fra me chiamavo la scuola, il collegio e tutto il resto. Era probabilmente quello a terrorizzarmi – stava per finire una fase così importante della mia vita, una fase felice e infelice in un suo modo struggente, esagerato, tormentato com’ero a vent’anni (ma mi sa che lo siamo un po’ tutti, quando possiamo permetterci il lusso di esagerare un po’), e io, insomma, non ero pronta. Non ero pronta a niente. Trovai una dottoressa adorabile, la ricordo ancora con un affetto immenso anche se lei si sarà completamente scordata di me, del resto ci siamo viste tre volte. Insomma, parlando con lei successe una cosa. Cominciai a chiedermi, a dire il vero cominciò lei, cosa mi bloccasse il respiro. Venne fuori che erano delle parole… avevo scritto tantissimo fino all’adolescenza, inventando storie di cui riempivo quaderni. Poi avevo smesso, anche se al tempo del liceo, con uno spirito imprenditoriale che purtroppo poi ho perso, capitava che scrivessi temi su commissione, perché la facilità di penna sapevo di averla – ero convinta, però, che non bastasse, che fosse un bluff, ed è una convinzione che a dirla tutta non mi abbandona neanche adesso. Ma parlando con la dottoressa, mi ero resa conto che non potevo lasciare che questa paura, di non essere all’altezza, di non essere abbastanza brava, mi paralizzasse. Ho iniziato a scrivere allora, prima erano impressioni, momenti che fermavo, e poi, pochi mesi dopo, la primissima versione del libro che sarebbe stato il mio esordio, Etica dell’acquario. Ho iniziato a scrivere per aggirare la paralisi del respiro, diciamo che ho iniziato per via dell’ansia. E tu?

MF: Bellissimo, bellissimo! Sai, sto pensando: non sono all’altezza di dire niente, dopo queste tue parole – e in fondo è un pensiero, o una sensazione, che se non altro si inserisce bene nel contesto. Io non saprei dirti quando ho cominciato a scrivere e perché. So che c’era molta inconsapevolezza e pure un po’ di incoscienza nel modo in cui lo facevo. Sentivo quando avevo qualcosa da scrivere e mi dedicavo ossessivamente a quello usando giorni di ferie. Scrivevo in vasca da bagno e sul letto, trascurando tutto ciò che pensavo di poter trascurare: sparivo per giorni, mesi, non avevo tempo per cucinare o uscire o fare qualsiasi altra cosa che non fosse scrivere e lavarmi. Andavo avanti a Coca-Cola. A volte, mentre scrivevo in vasca, mangiavo patatine fritte. Il mio esordio, Lingua madre, l’ho scritto così. Poi, subito dopo l’editing, mi sono accorta che sapevo cosa facevo nella scrittura, ma a livello psicologico non ne avevo la più pallida idea. Era come se avessi riempito uno spazio immaginato di cose mie e non mie ma non fossi in grado di gestirle, di capirle. Non avevo il controllo e questa cosa mi innervosiva. Lo capii quando Dario De Cristofaro, editor e curatore della collana INCURSIONI, mi fece una domanda, era la sua primissima domanda per me: Maddalena, cosa c’è di te nel romanzo? Io pensai di abbandonare tutto, credevo fosse una domanda idiota, che non avesse alcuna importanza, mi irrigidii, mi e gli raccontavo che non mi identificavo con il testo, che in parte era vero, ma mi infastidii così tanto perché in realtà non conoscevo la risposta, a quella domanda. E invece era fondamentale saperlo. Lo era per me, e forse pure per lui, perché dovevamo lavorarci e per farlo dovevo fidarmi. Poi fu un lavoro divertentissimo e sono così grata per la cura e l’attenzione, anche umana, che ho trovato alla Italo Svevo. Una volta finito il lavoro sul testo mi sentii sola e vuota e confusa, ciò che andava messo a posto a livello testuale era a posto, ma il resto? Nella stanza c’erano solo cose mie, ormai. Cercai un terapeuta e, a proposito di ansia legata alle parole e al modo di dirle, lo scelsi anche in base all’accento.

IG: Mi sembra un ottimo criterio, questo dell’accento! Comunque, dai, almeno tu ti lavi nei periodi in cui scrivi… scherzo! In realtà non scherzo affatto, io purtroppo coltivo quest’arte dell’abbrutimento per cui quando sono nel vivo di una cosa scivolo sempre nel look studentessa sotto esame, capelli non troppo puliti nel mollettone in un nodo informe in cima alla testa, felpa Fruit of the Loom, calzerotti-scaldamuscolo, hai presente? Ecco. E devo confessarti che è una cosa che mi piace tantissimo, mi fa sentire un gusto per l’annullamento che mi delizia, e poi mi sembra tutta una specie di grande promessa di felicità – la promessa che arriverà il giorno in cui l’abbrutimento finisce e mi tiro a lucido e mi metto il vestito più bello che ho anche solo per andare a comprare le mele e mi sento come se avessi buttato la vecchia me e fossi nuova di zecca, non so come dirlo. Ovviamente è una sensazione che dura al massimo una mezza giornata, poi subentra l’horror vacui e addio. A ben pensarci, credo di essere una procrastinatrice così ostinata per ritardare il momento delizioso della liberazione, perché so che quel momento è il preambolo della nuova crisi ansiosa, dell’ansia del vuoto. Tu ce l’hai? Ma, in ogni caso: sapessi come ti capisco. Se qualcuno avesse fatto a me la domanda che ti ha fatto Dario De Cristofaro, mi chiedo – non me l’ha mai fatta nessuno – cos’avrei detto? Forse avrei dovuto dire la verità, che in ogni cosa che scrivo c’è comunque troppo di mio. Solo che, anche per me, sono cose mie che prendono delle vie contorte e indipendenti dalla volontà che posso avere, di mostrarmi e di nascondermi. In fondo per me scrivere somiglia a un gioco di seduzione che finisce sempre male, nel senso che non so mai calcolarne le conseguenze e alla fine mi pento e mi dico che devo imparare a non promettere quello che non so mantenere. Non so se mi spiego… è strano, è un pensiero, e anche un sentire, tutto tortuoso. Di certo c’è che mentre sto scrivendo, se sto scrivendo una cosa mia (nel senso che non lo faccio perché ho un contratto, che non lo faccio perché “devo” scrivere in quanto obbligo lavorativo vincolato a date di consegna e anticipi, ma lo faccio perché davvero devo, ovvero: dovrei fare qualcos’altro per lavoro e invece non posso perché se non mi siedo e non entro dentro la cosa che mi importa scrivere, anzi che mi urge scrivere, non trovo pace e non combino niente), io sto benissimo. Sto come dovrei stare, non sento niente, né sete né fame né sonno, né tantomeno il telefono. Non sento il mondo. Ovviamente è una condizione insostenibile per lunghi periodi, e innaturale. Ma quanto l’adoro! E anche per me è collegata alla Coca-Cola. Quando ho scritto il mio libro più sfortunato finora (quello che ha avuto meno lettori, intendo, per questo dico sfortunato, anche se è pur vero che per i lettori che ha avuto, forse perché sono così pochi e probabilmente li conosco tutti J, sono grata di averlo scritto), Ragioni e sentimenti, un libro a cui voglio tutto sommato bene ma che per traversie legate a un cambiamento di collana ho dovuto trasfigurare in pochissimo tempo passando da una prima versione seria a una seconda umoristica, io mi sono trovata in un’impasse. Potevo trasformarlo poco a poco, invece ho deciso di buttare la prima stesura, che magari sarà riscoperta postuma, e di rifarlo daccapo. Avevo meno di tre settimane per riscrivere un libro intero. Ce l’ho fatta grazie alla Coca-Cola che bevevo nel bicchiere del Martini, te lo consiglio vivamente, valorizza a meraviglia le bollicine. Invece Vita segreta delle emozioni, per finirlo, visto che la routine domestica del lungo lockdown invernale 2021 mi impediva di isolarmi nel mio stato ascetico preferito perché c’era sempre una lavapiatti da svuotare, mi ha spinta a un passo demenziale ma per me salvifico (infatti penso che lo rifarò): mi sono presa una stanza in albergo per 24 ore, a 300 metri da casa mia. Sono arrivata con una valigia di libri e un pacco da 6 lattine di Coca-Cola (quelle grandi). Non ho dormito, non ho mangiato, mi sono accuratamente finta forestiera alla reception perché altrimenti era troppo imbarazzante… ho scritto come una pazza, in ventiquattro ore praticamente è venuto fuori quello che normalmente avrei scritto in dieci giorni. Certo, poi la mattina dopo ero da buttare e mi sono anche rotta un mignolo del piede appena tornata a casa. Ma rifarei tutto!

MF: Be’, ferma, mi lavo, sì, questo sempre e comunque, ma non mi impedisce mica di coltivare l’arte dell’imbruttimento (che poi, scusami, eh: chi l’ha detto che sia davvero quello l’imbruttimento e non il momento del vestito migliore?). Il mio consiste in una tuta grigia o un pigiama improbabile, capelli raccolti alla stracazzo tipo cipolla in testa tenuta con un elastico leopardato, occhiali (quelli da combattimento, perché poi ci sono anche quelli da lavoro) e le immancabili pantofole rosa e a forma di unicorno che fanno un rumore orrido quando struscio i piedi per casa. L’ansia del vuoto mi manca, il vuoto in generale mi è sempre piaciuto, anche quello fisico, nello spazio. Ma ne ho tante altre, eh.

Mi fa paura anche solo la parola: procrastinare. Mi toglie l’aria, e mi fa sentire male. Non credo però di procrastinare per davvero, è solo che spesso mi convinco di farlo. Se mi arriva una mail la sera, per esempio, quando ho già deciso che magari non farò più niente, perché sono cotta e non avrebbe senso, oppure ho altro lavoro da smaltire, rimando alla mattina dopo. Non credo sia vera procrastinazione, eppure la vivo male, puntualmente mi capita di sognare la persona a cui devo inviare la mail, di svegliarmi di notte e di pensare alla risposta. A volte rispondo (nel migliore dei casi la sera, nel peggiore di notte) dicendo grazie, ho ricevuto la mail, ti rispondo domani, che alla fine è del tutto inutile, e pure un po’ ridicolo. Ma soprattutto: la Coca-Cola, con la caffeina? Perché non so tu, ma io il caffè, quello vero, non lo bevo da anni, ma poi sono capace di bermi litri di Coca-Cola in fase di scrittura e lamentarmi dell’ansia. Però c’era un periodo in cui mangiavo i Pocket Coffee decaffeinati.

IG: Sto ridendo, perché mi sa che abbiamo concetti molto diversi di procrastinazione. Io se dovessi sognare le persone alle cui mail non sono riuscita a rispondere entro la giornata – e non per cattiveria, ma perché proprio fisicamente non ho avuto tempo, e giuro che non è un’esagerazione – probabilmente dovrei dormire 18-20 ore al giorno, per dare spazio a tutte e tutti, e poi quindi mi resterebbe ancora meno tempo per vivere, e per rispondere alle mail. Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che ormai da anni sono in una sorta di tour permanente – di questo pure dovremmo parlare, del fatto che alle autrici e agli autori si chiede di fare una quantità di presentazioni, incontri, conferenze, tale che sicuramente diventa un’esperienza bella e avventurosa, ma risulta un po’ difficile capire quando questi poveracci, che poi saremmo noi, io almeno, possano scrivere. Ma questa è materia per un’altra chiacchierata, e nel frattempo spero di esaudire il mio sogno più sfrenato, la fantasticheria a cui indulgo sempre più spesso perché davvero non ce la faccio più a gestire tutto, perché ho bisogno di riprendermi almeno qualche scampolo di tempo: un segretario. Ecco, io se ti dovessi dire qual è il mio desiderio più forte in questo momento, è poter avere del tempo da perdere. Tempo in cui nessuno sappia dove sono, cosa faccio, e magari è perché non sto facendo niente. Sarebbe un lusso inconcepibile, lo so; ma continuo a credere, finché qualcuno non mi dimostrerà incontrovertibilmente che sbaglio, che sia la cosa più necessaria alla scrittura, ma pure alla lettura. Un tempo libero alla greca, pura scholè, in cui non devi dimostrare niente, ottenere niente, fare niente. In cui puoi dimenticarti di te, e lasciarti attraversare dal tuo respiro, che nel mio caso, mi sa, è un respiro di parole, un respiro che parla, e per questo si era bloccato quando non lo lasciavo dire, per questo ora torna a bloccarsi ogni volta che le mie parole restano in superficie, il che succede molto più spesso di quanto vorrei.

MF: Ma vedi che la paura del vuoto non è paura, alla fine? Anche io rido (in realtà sorrido), perché non credo che la tua sia procrastinazione, semplicemente hai troppo da fare! Io sono ancora molto all’inizio e per me le presentazioni sono un’ottima scusa per non trovare il tempo per scrivere (e quindi non avere fretta) – lo sono anche il lavoro, la revisione della tesi di dottorato in vista della pubblicazione, l’uscita della traduzione tedesca del romanzo. Mi sembra che mi faccia bene adesso non avere il tempo per scrivere perché ho bisogno di crescere, la mia scrittura ne ha bisogno, e pure i personaggi, le idee. E poi a un certo punto le presentazioni finiranno, no? E allora arriverà il momento in cui ci sarà il tempo per riprendere la scrittura, e se non sarà così vada per lə segretariə!

(Ilaria Gaspari, Vita segreta delle emozioni, Einaudi, 2021, 184 pp., euro 13,50 | Maddalena Fingerle, Lingua madre, Italo Svevo, 2021, 200 pp., euro 17)

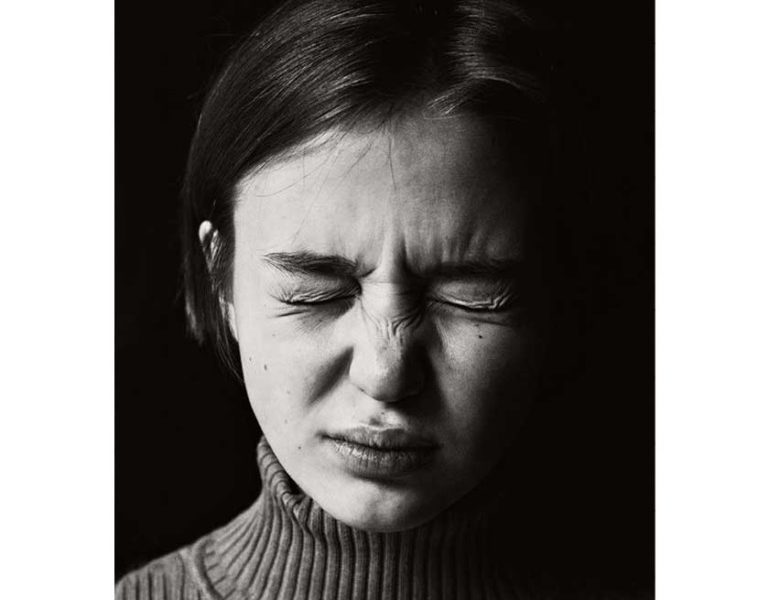

La foto di Maddalena Fingerle è stata realizzata da Julia Mayer.