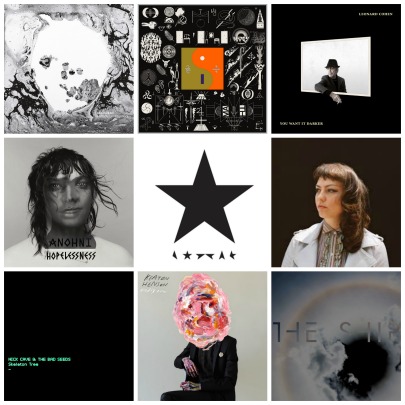

Il 2016 per molti aspetti non ci mancherà. Eppure, non è stato tutto da buttare. La redazione di InMusica di Flanerí ha ripercorso questi dodici mesi scegliendo le dieci novità musicali più riuscite dell’anno. Tra i grandi ritorni hanno spiccato sicuramente i Radiohead di Thom Yorke e l’attesissimo nuovo lavoro di Justin Vernon, in arte Bon Iver. Sul fronte opposto, i lunghi addii di Leonard Cohen e David Bowie hanno segnato in maniera potentissima questo annus horribilis dell’arte. Emergono tra tutti anche le certezze Nick Cave e Brian Eno, stelle polari nel cielo degli astri nascenti (come Keaton Henson e Angel Olsen) o ri-nascenti (uno tra tutti la trasformazione di Antony Hegarty in Anonhi).

Radiohead , A Moon Shaped Pool– Anticipato prima dal video inquietante di “Burn the Witch” e subito dopo da quello onirico girato da Anderson di “Daydreaming”, il nono album dei cinque di Oxford conferma la band guidata da Thom Yorke come pietra miliare della musica pop\rock. Ancora oggi, dopo più di vent’anni di carriera, lo sguardo dei Radiohead è rivolto verso il futuro.

Bon Iver, 22, A million – Justin Vernon attua un’operazione che riesce solo ai grandi: quella di destrutturarsi, dimenticando cosa fosse stato fino a quel momento, reimmaginandosi in qualcosa di completamente nuovo mantenendo ben saldi e riconoscibili alcuni pilastri della propria poetica. Con 22, A million, l’oramai ex boscaiolo del Wisconsin, fa centro in tutto e apre la strada a una carriera musicale che potrebbe lasciare un’impronta importante nella storia della musica.

Leonard Cohen, You Want It Darker – Essere attuali e innovativi nel corso di quasi un secolo è un’impresa impossibile. O così pensavamo tutti prima dell’uscita due anni fa di Popular Problems (fenomenale tredicesimo lavoro del colosso canadese), e poi del caso musicale You Want It Darker. Il canto del cigno di Leonard è il degno coronamento di una carriera e il sincero congedo di un uomo dalla sensibilità inarrivabile.

David Bowie, Blackstar– L’occhio visionario del duca bianco aveva saputo prevedere e cantare la morte attraverso la sua leggendaria lente da avanguardista sul mondo e sulle sue contraddizioni. Cosa c’è di più contraddittorio del cantare una morte annunciata con tanta lucidità artistica? Blackstar è l’emblema del coraggio caleidoscopico di un uomo – di quasi settant’ anni – ostinatamente libero fino al suo ultimo giorno.

Nick Cave and The Bad Seed, Skeleton Tree – Il disco in parte già esisteva. La sua forma oscura e il tormento, le immagini torve. Poi la tragedia e Nick Cave ha perso suo figlio e il nero di Skeleton Tree è diventato assoluto. L’ultimo album del Re Inchiostro è un lavoro sulla sofferenza, la disperazione, il dolore (a prescindere dal lutto personale) e ancora una volta Warren Ellis dipinge foschi scenari sonori dove Cave si staglia con la sua voce. Poi c’è “I Need You” e tutto il resto è silenzio.

Angel Olsen, My Woman – Nell’ anno dei compimenti e delle maturazione, non resta indietro la cantautrice statunitense già al suo terzo album. Dopo aver percorso le strade del folk rock e dell’alternative country, la Olsen crea un album impregnato di garage rock ammorbidito dalle ormai imprescindibili sonorità indie. Promossa a pieni voti.

Brian Eno, The Ship – Vi ricordate la maestosità di Music for Airports, la geniale intuizione del compositore ambient Brian Eno? La mistica del non-luogo torna come unica fede artistica nel suo ultimo concept album The Ship, uscito in Inghilterra ad aprile. Dall’anelito celeste ai fondali oceanici, la poetica dell’ex Roxy Music irrompe ancora una volta con tutta la sua potenza evocativa.

Anohni, Hoplessness – Se c’è una cosa che piace a Anthony Hegarty è cambiare. Sesso, nome, direzione. Ed è verso nuovi lidi che Anohni ci porta con il suo travolgente synth pop, in netta rottura con le tendenze baroque dei suoi Anthony and the Johnson. Se il cambiamento è progresso, ben venga la nuova creatura del britannico che negli ultimi anni ha saputo ispirare anche Franco Battiato.

Keaton Henson, Kindly Now– Reduce dall’ ultimo lavoro esclusivamente strumentale, il compositore inglese autore della struggente “Sweetheart, What Have You Done to Us” torna sugli scaffali con un album che rispecchia in pieno il suo stile intimista e sentimentalmente ispirato. In questo album c’è tutta l’anima di Henson sciolta in narrazioni che miscelano melodie al pianoforte con ammiccamenti al rock più puro. Ascoltare Kindly Now è come innamorarsi di notte a Berlino all’uscita di un club.

Nicolas Jaar, Sirens – L’impronta elettronica ha ormai da anni conquistato con successo anche i lidi americani. Un esempio è Nicolas Jaar, che non solo abbraccia il filone, ma lo interpreta così bene da distinguersi dal mucchio – ormai selvaggio. Idm e new wave danzano insieme in 41 minuti di incorporea esperienza attraverso un tormentato passato autobiografico.