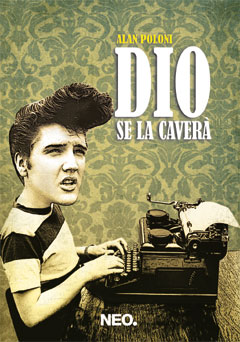

Un giorno ti dicono: «Domani c’è la presentazione di questo libro. Eccoti il libro». Tu te lo rigiri tra le mani e pensi «Cazzo!». Leggi quel che puoi, in preda all’ansia, ne leggi quasi metà perché per fortuna il libro scorre, poi il giorno dopo, inizi la presentazione e scopri che quel libro, il suo autore e il suo editore, in realtà, si presentano da soli, e va tutto bene e sei felice. Solo quando tutto è ormai alle tue spalle ti rendi conto che l’insoddisfazione che avevi, quell’ansia insopportabile, era dovuta invece al fatto che volevi solo finirlo, quel cavolo di libro, e che non c’entrava proprio nulla la presentazione con la tua ansia. Ti aveva stregato senza che te ne fossi accorto. Così ti siedi e te lo leggi, vorace, in una manciata d’ore, e serenamente, gustandotelo persino di più perché hai conosciuto chi l’ha scritto e chi in esso ha creduto. Così è andato il mio incontro con Alan Poloni e il suo Dio se la caverà (NEO Edizioni, 2014). Questa intervista è il tentativo di regalare ai lettori che avranno la fortuna d’averlo tra le mani la stessa serenità.

Alan, raccontaci brevemente la genesi del tuo libro.

Dio se la caverà è nato in un periodo molto fertile, subito dopo che avevo smesso di scrivere cose autobiografiche o in prima persona (dopo aver letto Céline non me la sono più sentita di incentrare i miei lavori su io artificiosi quanto trascurabili…). Sganciarsi da quella narrazione ombelicale è stato come spalancare una saracinesca e mi sono ritrovato circondato da figure, episodi, storie che si lasciavano raccontare con grande naturalezza.

E infatti il tuo romanzo è abitato da decine personaggi, tra i quali sono rintracciabili ben sei protagonisti: ci parleresti un po’ di loro?

C’è una certa geometria, nel senso che abbiamo due coppie, una di adulti e una di adolescenti, costruite in opposizione. I due adulti sono lo Zio e Klaus, protagonisti della riapertura di un cinema porno. Lo Zio è un avvocato divorzista con una dipendenza dal sesso a pagamento. È una persona semplice e diretta, al contrario di Klaus, un dandy col fiuto degli affari, che invece è raffinato e filosofico. I due adolescenti sono invece Nic e Dave: il primo è un ragazzino dislessico che vive con crescente ostilità il suo rapporto con il mondo, imparando piano piano a guardare in faccia la realtà; Dave invece è un genietto costretto dalla madre a studiare Wittgenstein dalla più tenera età (il nome è un omaggio a David Foster Wallace); gli manca uno sguardo oggettivo sul mondo e non riesce a uscire dal bozzolo. A queste due coppie si aggiungono Augusto Loglio, che è la figura “nera” del romanzo (fonda il Franti, il collegio-riformatorio in cui finiranno Nic e Dave), e Antonio Timpano, uno scrittore dimenticato pronto a tutto pur di tornare sulla cresta dell’onda.

Tante storie da seguire, dunque, e anche da tenere insieme, oltre al fatto che il libro è pieno di spunti interessanti, per esempio, filosofici con il citato Wittgenstein, ma non solo; ed è proprio questa la cosa interessante di Dio se la caverà, tu “imponi” ai tuoi personaggi, senza intervenire come voce narrante, riflessioni spinose sull’educazione, la sessualità, la religione, la famiglia, la scrittura, ottenendo uno spaccato di un’umanità commovente, puoi chiarire questo punto?

Il mondo narrativo è un mondo ideale, un mondo dove si fanno gli esperimenti, altro che reality. Come diceva Calvino, la narrazione ci fornisce la possibilità di raffrontare il nostro mondo con quello del possibile. Uno dei modi che in Dio se la caverà ho utilizzato per creare un mondo possibile è stato quello di inserire nella testa dei miei personaggi le “riflessioni spinose” che tu dici, e l’effetto che tu riporti, la commozione, deriva dal fatto che il mondo che ci circonda non è quello del mio romanzo, perché quando due maschi adulti occidentali parlano di sesso, quando due insegnanti parlano di scuola, non lo fanno come i miei personaggi. Ho cercato di costruire un mondo possibile capace di mettere in crisi il nostro. La commozione è questa crisi. Poi, insomma, l’effetto prodotto dalla filosofia dentro un romanzo non è quello che aveva nelle canzoni di Battisti, dopo la sua svolta panellesca: il romanzo è per statuto aperto e irregolare, è troppo aderente (o troppo poco) al reale per potersi chiudere in una forma; nella sua tradizione troviamo addirittura il conte philosophique, e se in un romanzo si parla di Spinoza, come nel mio, l’effetto che si produce non è sconcertante come quando Battisti passò dalle calzette rosse a Hegel.

Citazione musicale… di questo parleremo a breve. Vorrei rimanere ancora un attimo sulle storie e sui personaggi. Nel tuo romanzo c’è questa sorta di scontro generazionale tra adulti e giovani, se i primi sembrano quasi rassegnati, costretti alle storture della società, lo stesso non si può dire dei ragazzi che invece dimostrano più intraprendenza, sono meno disillusi, ecco: com’è la questione dal punto di vista letterario e con quali personaggi ti senti più a tuo agio?

Tra le cose che ho cercato di raccontare c’è il diverso rapporto che adulti e adolescenti intrattengono con l’idea di fuga. Mi sembra che, da una parte, ci sia un atteggiamento predace e acritico, come se il semplice fatto di avere a disposizione la fuga ne comporti l’utilizzo; dall’altra, dalla parte dei ragazzi, intravedo un approccio più attento, di ricerca se vogliamo. Gli adulti hanno decine di vie di fuga, dispongono di ogni genere di opzione, possono andarsene via un week-end o riempire un qualunque carrello; la fuga fa parte dei loro consumi, prendono e colgono senza pensare. Gli adolescenti invece, non disponendo di tutte queste vie di fuga illimitate, sono indotti a cercare, a coltivare. Ecco: ho l’impressione che gli adulti non sappiano coltivare, in fondo non ne hanno la necessità. A un certo punto del romanzo accade che lo Zio, in vena di redenzione personale (con un tocco di superomismo), rapisca Nic, suo nipote, e lo porti via dal collegio-riformatorio facendogli assaporare la libertà. Ma è una fuga talmente artificiale, da film americano (quei film in discesa, che rotolano verso l’epilogo che tutti si aspettano), che Nic reagisce in modo sorprendente. In generale mi trovo a mio agio con i personaggi che rivolgono alla società uno sguardo critico o comunque non lineare. Adolescenti e borderline rispondono a questi requisiti.

E il tuo lavoro di insegnante, concedimi la battuta, ti costringe ad avere rapporti diretti e continui con entrambi, adolescenti e borderline, i genitori…

Esatto. La cosa divertente è che gli esseri umani passano i primi diciotto anni della loro vita sotto un potentissimo riflettore (il pediatra, la famiglia, la scuola…), mai un attimo che questo occhio di bue li lasci soli, mai un attimo di tregua. Poi, all’improvviso, nessuno gli dice più nulla, buio totale. E milioni di borderline inconsapevoli si ritrovano in giro per le città: non avere più il riflettore puntato addosso è così liberatorio che finiscono per sentirsi salvi. Fino a quando arriva il Sert, ovviamente…

Fantastico. Veniamo alla musica, ora. Dio se la caverà è infarcito di musica a partire dal titolo, dalla copertina, ed è infarcito di un certo tipo di musica: quale è la sua funzione narrativa e perché quel particolare genere?

La musica riempie il libro perché i personaggi la ascoltano. Hanno un rapporto molto profondo con la musica. Credo sia un modo molto interessante di descrivere un personaggio. Wallace diceva che alla narrativa contemporanea basta dire la marca di abbigliamento per descrivere un personaggio. Da un lato è un immiserimento narrativo, ma dall’altro è la constatazione dell’immiserimento interiore degli esseri umani. Molte persone non sono altro che la maglietta che indossano. Credo che nominare canzoni sia qualcosa di più profondo, perché le canzoni sono qualcosa che non ci limitiamo a indossare: ci entrano dentro, le portiamo sempre con noi, ci abitano. Pensa anche solo ai tormentoni che ci accompagnano per una giornata intera, a volte fino all’esasperazione, senza che riusciamo a liberarcene. Con una felpa non succede nulla di simile: quando ce la leviamo, non ci viene ancora di cantarla.

Il genere predominante nel mio romanzo è il rock, perché è il genere che conosco meglio, avendolo suonato, e perché è la musica del novecento, e i miei personaggi sono ancora molto novecenteschi. Sono abitati dalla musica.

Vorrei chiederti ora dello scrittore Antonio Timpano. A mio parere questo personaggio mette a nudo un aspetto particolarmente delicato per gli scrittori contemporanei come pure per gli artisti in generale, ed è quello del rapporto con il successo, con il “Demone del Successo”, preferisco dire. Come lo vedi tu da scrittore esordiente, quel mondo là fuori? Non ti pare si stia confondendo il successo con il talento?

Quello che dici è vero. È però innegabile che in giro ci sia molto talento, molto più di qualche decennio fa. D’altra parte il nostro non è più il mondo umile dei “sogni nel cassetto”, è un mondo che induce a provarci (estetizzazione di massa, scuole di teatro e danza, self-publishing). Di fatto c’è molto talento in circolazione. Prendiamo di nuovo il mondo della musica: tutti ce l’hanno coi talent, con la faccenda che uno arriva al successo con facilità, senza una vera gavetta, senza un vero rapporto con le case discografiche. Non è vero. Quando arrivano sul palco televisivo, quei ragazzi si sono fatti un mazzo, hanno passato anni con uno che gli correggeva le virgole per tirare fuori quella voce. C’è molto talento in giro, ed è ovvio che sia così. Economia del terziario più società dello spettacolo significa che molte più persone credono e investono in professioni creative. Poi magari finiscono a suonare ai matrimoni, ma l’investimento c’è stato. È naturale che ci sia molta gente che scrive bene. Viviamo in un’epoca di scolarizzazione di massa, per giunta nasciamo con l’italiano in bocca, sin dall’infanzia prendiamo confidenza con cartoni animati che sono gioielli di tecnica e ironia, genitori e sistema spingono a “provarci”, i social ci forniscono vetrine gratis. Il vero fraintendimento, secondo me, è oggi fra talento e tecnica, ché siamo portati a identificare il primo con la seconda. È pieno di gente con una bella tecnica, di gente che scrive bene, canta bene, balla bene, ma il problema è che il talento non è solo quello, anzi, in un’epoca d’inflazione di tecnica, probabilmente il talento va cercato proprio al di fuori di quel recinto.

In questa competenza diffusa, il successo è una cosa che arriva un po’ per caso, perché a parità di condizioni alla fine a risultare decisivo è qualcosa di imponderabile. Forse dovremmo provare a immaginarci una letteratura dove il successo non esiste. A che serve essere in vetta alle classifiche con certi libri? Come noti tu, Antonio Timpano è l’esemplificazione di questo demone. Fare letteratura significa essenzialmente trovare luoghi d’incontro: dove ci vediamo oggi? Allo stadio Meazza o al jazz-club? Oggi Mondadori propone Inter-Juve, Nutrimenti Chet Baker. Dove ci vediamo? Che ci siano di mezzo gusto, fatturato, estetica, sono solo dettagli: fare letteratura è incontrarsi, non c’è tiratura o imprimatur critico che tenga. È stabilire un punto d’incontro, e su questo si dovrebbe ragionare. Mi pare innegabile che oggi predomini il demone, predomini l’idea che il punto d’incontro vada trovato attraverso un compromesso (il posto a metà strada), mentre la priorità della letteratura dovrebbe essere un’altra: un libro che passa, con trepidazione, da una mano all’altra. Ci si scambia voti, invece che libri.

Sei andato a fondo della questione, come speravo, e sono d’accordo con te. Secondo me c’è un altro aspetto essenziale, però, sul quale vorrei stimolarti, ed è la finalità, lo scopo. Mi pare che spesso manchi consapevolezza in quel che si fa e persino in come lo si fa: perché usare questa tecnica e non un’altra? Come posso sfruttare il mio talento? Perché scrivo, a cosa serve?

Il nostro corpo è fatto in gran parte d’acqua; se invece guardiamo alla nostra parte immateriale, il nostro mondo interiore, la parte preponderante, la nostra “acqua mentale”, sono le storie. Dai sogni notturni agli sfoghi di un collega, il nostro “dentro” è fatto di storie che ascoltiamo, sogniamo, rielaboriamo. Chi scrive si occupa di quello. Non credo sia una cosa da poco. Perché scrivere, dunque, è chiaro: se esistono i medici, devono esistere anche gli scrittori. La finalità è pura conseguenza di questa visione: per una profilassi dell’immaginario.

Lasciamoci con la promessa, caro Alan, con la speranza di “rivederci presto”: che progetti hai per il futuro? Che cosa conservi nel cassetto?

Ho un romanzo in sospeso da un bel po’, tipo cabinovia bloccata per un guasto. Dentro ci sono una decina di personaggi terrorizzati, che ormai mi odiano perché li ho lasciati lì così; fra l’altro avevo promesso loro che sarebbe stato un romanzo tranquillo, che non si trattava di roba splatter, che non sarebbe stato versato un goccio di sangue. Il fatto è che ho iniziato a scrivere un’altra cosa, un saggio piuttosto folle sulla fantasmizzazione dello scrittore, da Flaubert a Moresco passando attraverso Kafka e Cortázar, gente che smette di vivere, che rinuncia all’amore, che va in Terra Santa, pur di finire un romanzo. Roba così. Folle, anche perché non è detto trovi un editore. Finirà che porterò in salvo quei dieci personaggi e mi salverò pure io.

Sono certo che se la caveranno tutti e dieci, sono certo che te la caverai.