Non è facile scrivere di calcio nel Paese che più degli altri, insieme a tre o quattro, vive di calcio. Non è facile perché dagli anni Settanta del Novecento è cominciata una sorta di damnatio ad bestias da parte degli intellettuali e di chi voleva distinguersi dalla «massa nazional-popolare». Eppure, abbiamo avuto grandi scrittori e intellettuali che amavano il calcio senza farne mistero, Pasolini e Bianciardi giusto per fare due nomi.

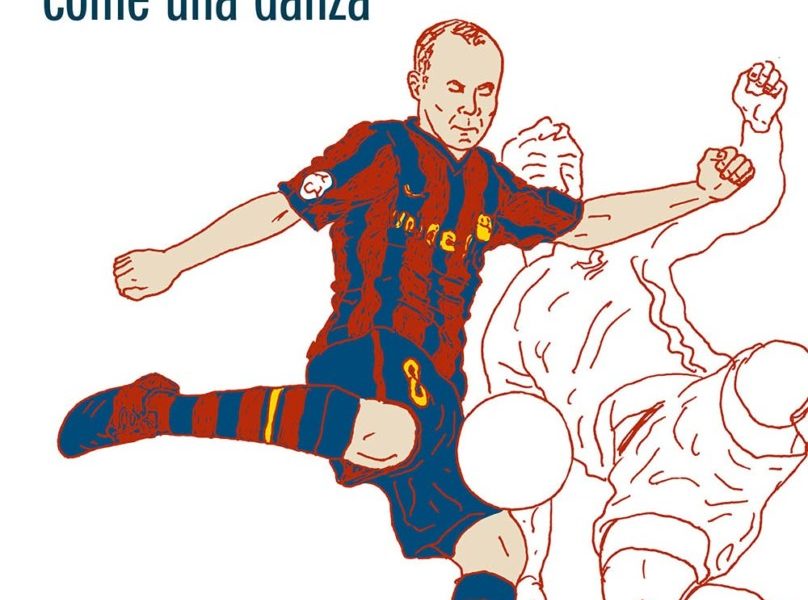

Gianni Montieri da tempo sfida questo tabù. Poeta, critico, narratore, ha voluto anche spingersi oltre. Infatti ha deciso non solo di narrare la vita calcistica di un giocatore, ma ne ha scelto uno fuori dal mainstream, dall’iconicità pop alla Maradona, alla Ronaldo (scegliete voi se il Fenomeno o CR7), alla Messi etc. Si è impegnato, riuscendoci, a raccontare un fuoriclasse assoluto ma poco incline a roboanti uscite mediatiche e a grandi boutade extracalcistiche come Andrés Iniesta. Lo ha fatto con un libro un po’ biografia, un po’ romanzo, un po’ saggio, Andrés Iniesta, come una danza, edito da 66thand2nd.

Il primo grande problema che si pone al narratore, quando si addentra nel mondo del calcio, è non cadere nelle sabbie mobili delle metafore e luoghi comuni usati e abusati da giornalisti, da radio e telecronisti, peraltro nella gran parte dei casi pensate, create e scritte da quel genio del giornalismo sportivo che è stato Gianni Brera. Ma Montieri, che con Brera condivide il nome, come detto è un poeta, ancor prima che un narratore, e forse proprio questo aspetto gli ha reso il compito meno gravoso. Solo un poeta, del resto, poteva provare a raccontare un calciatore come Iniesta, che non è un romanziere del campo alla Xavi o alla Busquets (per restare in casa di quel Barcellona che per un decennio ha imperato nel calcio europeo), ma è un poeta: pochi tocchi, qualche stoccata e in brevi versi ha detto tutto nella e della partita.

E Montieri ci restituisce questa magia, a cominciare dalla ricerca accurata di immagini che possano raccontare una sfida – sagace quella in cui per descrivere la finale mondiale del 2010 in Sudafrica tra Spagna e Olanda, risolta al 116° minuto proprio da Iniesta, ci dice che fino a quel fatale minuto «si contano più feriti che occasioni da gol».

E proprio da quella finale prende il via la storia, in cui si intrecciano la bellezza e l’amore per il calcio, usando Iniesta come perno. Però Montieri fa di più: talvolta fa slittare questa storia in un romanzo, inframezzando e sovrapponendo un altro io narrante al suo, quello di Iniesta stesso che immagina, che racconta, che ricorda.

Così, dalla finale del 2010, in cui la Spagna diventa per la prima volta campione del mondo, grazie a un suo gol, si passa per balzi all’infanzia nel bar di famiglia dove il bambino Andrés giocava col pallone tra le sedie e i tavolini. Un bar di Fuentealbilla, nella regione di La Mancha, famosa per il Don Chisciotte, dove il vento fa muovere i mulini e sospinge il piccolo Andrés verso un futuro fatto di magie e trucchi alla Copperfield, che gli varranno appunto il soprannome di «Illusionista». E chi meglio di Pep Guardiola può spiegarlo? «[Iniesta] salta l’avversario quando questi non se l’aspetta più, quando ha intravisto la possibilità di portargli via il pallone. Aspetta e poi se ne va. Nessuno ha capito come, ma è passato».

La capacità di Andrés di passarsi il pallone da un piede all’altro, la famigerata croquete come la chiamano gli spagnoli, il suo movimento aggraziato, da ballerino appunto, motivo del titolo del libro, fanno sì che a un certo punto Iniesta «scompaia e ricompaia al limite dell’area» o che si accorga di «uno spazio laddove i compagni non vedono nulla» e ci si infili per «mettere ordine in regioni del campo in cui sta regnando la confusione». Se averlo in squadra è una sorta di benedizione, per gli avversari è il contrario, tanto che «per capirci qualcosa dovranno accontentarsi del replay» a partita finita. Come avrà fatto don Andrés a passare?

Come dicevo, Montieri talvolta dà la parola a lui, lo fa parlare, una perfetta illusione anche per noi lettori. È pacato, timido, non ama stare sotto i riflettori se non è in campo, così senza vanità né egocentrismo (del resto si sa che Iniesta ama più far fare gol che segnare): «Quando gioco sono tranquillo, non mi faccio prendere dal panico».

Così il libro procede a strappi, come una croquete di Iniesta, Montieri ci racconta gli esordi e le tre Champions League che Andrés vince. Poi i trionfi nella Liga spagnola, la grande opera di quel Barcellona creata da Guardiola e cantata magicamente a centrocampo insieme altri due tenori Xavi e Busquets. Ma ci sono anche le sconfitte, e gli addii di Guardiola e di Xavi.

È un profilo tridimensionale quello che delinea Montieri, non tralascia niente, neanche quel momento buio che colpisce don Andrés prima del mondiale sudafricano, che lo incoronerà nuovo re di Spagna. Infatti l’estate precedente, la morte improvvisa del suo amico e avversario dell’Espanyol Dani Jarque lo precipita nel «male oscuro» di bertiana memoria. «Intorno a me era esploso il buio. Non vedevo più nulla, mi trascinavo», gli fa dire l’autore. Iniesta sembra stordito, gioca poco, non danza più, è fermo. Saranno la sua compostezza, la sua discrezione, la sua disponibilità verso gli altri che lo salveranno. Sì, perché Guardiola e i suoi compagni comprendono il momento, lo aiutano, lo proteggono davanti alla società, alla gente, finché lui ritrova la luce. E va in Sudafrica.

Si ha l’impressione per tutto il libro che Iniesta ascolti quello che racconta Montieri. Poi interviene, commenta e dice la sua dal Giappone, da Kobe dove gioca e vive adesso con la famiglia. Non ha rimpianti, non ha rancori, anche se non gli hanno dato il Pallone d’oro che forse avrebbe meritato, ma del resto il caso ha voluto che giocasse nello stesso tempo di Messi e Cristiano Ronaldo, e il Pallone d’oro è una questione privata fra loro negli anni Dieci.

Ma non importa, perché come i grandi artisti Iniesta sopravvivrà ugualmente nella memoria del calcio. Non a caso Montieri accompagna la narrazione con citazioni di Foster Wallace, di Szymborska, di Ballestrini, di Bolaño, di Penna e tanti altri grandi – Iniesta è a suo agio tra loro.

Alla fine del libro hai la sensazione di conoscerlo personalmente. Ti viene voglia di bussare alla sua porta, chiedergli, È permesso, don Andrés?, e farsi offrire un bicchiere di vino della sua tenuta. Poi, mentre sei lì con lui a capire se possa danzare e dribblare anche seduto a un tavolo, magari quello del bar di quando era bambino, ti accorgi che l’illusionista ha sospeso il tempo. Ed è in questo «tempo sospeso» nel quale vive il gioco di Iniesta, Montieri costruisce e decostruisce la narrazione, la frammenta e la ricompone per poi restituirla al lettore direttamente sotto porta. Se poi non si è capaci di spingerla in rete sarà colpa nostra e non certo di don Andrés.