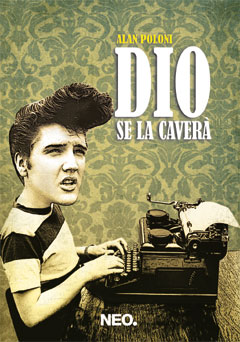

A carpire solo il titolo, il gioco sembra semplice. Gli occhi abboccano in fretta e s’innesca il sorriso come una marcia d’istinto. Dio se la caverà (Neo Edizioni, 2014). Ma sì, è altamente ipotizzabile. D’altronde, a quanto si vocifera, ha creato un mondo apposito per auto-addestrarsi.

Poi però, quella che appare la risposta sbuffata a una canzone feroce dei Marta sui Tubi, si palesa una traccia ben diversa. Perché quel Dio non è impalpabile. Niente sintomi d’eterno, niente slanci d’astrazione. È un piccolo immenso cantautore metal, Ronald James Padavona, sorto alla fama col nome di Ronnie James Dio, non per baldanza metafisica, ma per rievocare un gangster newyorkese. Con questo romanzo, quindi, si resta per terra. Furiosamente s-piantati.

È un ritratto corale quello sfornato da Alan Poloni al suo esordio letterario. Una foto di gruppo in cui i protagonisti non sanno di appartenere allo stesso scatto. Infinitesime tessere, sparpagliate e disorganiche per un lungo tratto, che si rannicchiano in un’unica immagine. A incagliarsi nell’obiettivo all’inizio c’è Nic, ragazzino dislessico per cui ogni pagina è terremotata. Nic agogna la Cina, perché il suo cervello lì saprebbe leggere, perché le parole spunterebbero come pesci saltatori, perché allora forse non odierebbe la scuola, dove disimpara a sentirsi capace.

C’è Dave e il suo stellare coefficiente di sensibilità, Dave assediato dal trattato di Wittgenstein perché la mamma non se ne è mai liberata. Dave che sa molte cose, ma non cosa sia una festa di compleanno. Entrambi verranno risucchiati nell’imbuto del Franti: latrina correttiva, collegio- gulag, discarica di gioventù irrequiete. Progetto malsano diretto da Augusto, che ha affossato in quelle stanze quasi ogni velleità. Tranne quella di tradire il suo rigore.

E poi, ad avanzare dal fondo scorgiamo lo Zio, sgangherato avvocato amante del rock, e Klaus, sofisticato pensatore-esteta con un ottimo intuito affaristico. I due s’imbarcano nell’impresa nostalgica di un cinema erotico e negli assalti ostruzionistici di un gruppo di conservatori, per cui anche l’ironia è un dito nel peccato. E non manca l’uomo buio per eccellenza. Antonio Timpano, scrittore svilito da troppi anni di pagine inutili, convinto che l’unico rimedio per estorcere al mondo un po’ di nobiltà sia quello di sradicarsi il fiato e aspettare insigne sepoltura. Dentro Wikipedia. Cimitero dei noti, monte dei p/degni.

Finirla con la vita per finire in rete. Liberarsi da un cappio per restare intrappolato. Ognuno ha la sua gabbia in questo libro. Che sia collegio o solitudine, frustrazione o dislessia. È la realtà che si fa oscura, vischiosa, moschicida. Sguscia, non si decodifica, rimane spesso una lingua straniera e nello sforzo si resta impigliati. Questo è l’unico dato assolutamente nitido. C’è chi lo affronta con il rock ad alto volume, chi col suicidio, chi coi soprusi, perpetrati o subiti. Ma non c’è niente di più umano dell’essere fragili. Diversamente disabili. Sconquassati, arruffati di sconfitta sotto il cappotto di rappresentanza, inadatti ad ogni occasione. Eccetto quella di fallire.

E Poloni non lesina dettagli nella sua visione schietta, ruvida, amaramente scanzonata. Cattiva quanto basta per essere credibile. Un universo in cui Elvis è lo scrittore migliore mai esistito. Dio (quello superno, ricercato speciale) se la potrà anche cavare, ma ai suoi “manufatti” va decisamente peggio.

Rubando il finale a un altro autore Neo Edizioni, Paolo Zardi e alla sua notevole raccolta di racconti Il giorno che diventammo umani, «L’Eden – quel giardino dove tutto è buono, e gli esseri umani sembrano fotocopie di un Dio senza passione – ha una porta di sola uscita».

(Alan Poloni, Dio se la caverà, Neo Edizioni, 2014, pp. 280, euro 15)