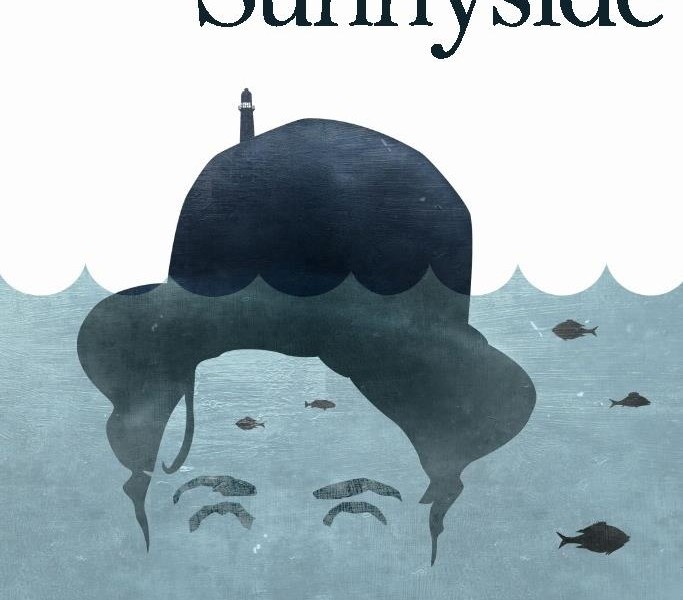

«Quando la moglie uscì di casa, Wallace andò in garage e accese le luci. Le scrisse una lettera d’addio di due pagine. Dopo di ché attraversò la casa e arrivato al patio salì su una sedia e s’impiccò. In Infinite Jest, quando uno dei personaggi muore, si ritrova “catapultato verso casa oltre […] le palizzate di vetro della Convessità a una velocità disperata, sale verso nord e grida un richiamo alle armi chiaro e cristallino e quasi matericamente allarmato in tutte le lingue conosciute al mondo”».

La sensazione strisciante e silenziosa – e presuntuosa – che Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi. Vita di David Foster Wallace, di D.T. Max (Einaudi, 2013) parli non sempre esclusivamente della vita di uno dei più – se non il più – importanti scrittori degli ultimi trent’anni, di una sorgente infinita e strabiliante di idee, bensì di quella triste di un caro amico brillante di cui non abbiamo avuto molte notizie negli ultimi anni, ma che abbiamo sempre tenuto orgogliosi da qualche parte dentro di noi, sorprendendoci così in intime esclamazioni di sorpresa familiare, è molto più che una semplice sensazione.

Gran parte del merito, ovviamente, va al protagonista di queste cinquecento pagine, all’opera monumentale che ci ha lasciato, alla sua strabiliante capacità di dissezionare la realtà in minuscole parti e di ricomporla a proprio piacimento, sempre e comunque.

Tuttavia, lo sforzo riuscito di D.T. Max di trovare l’esatto contenitore per gestire qualcosa di così eccessivamente sofisticato, di così drammaticamente profondo, che sembra appartenere a un etere dietro l’etere; l’esser riuscito ad arginare l’idea strabordante fatta di una sostanza ancora sconosciuta che l’autore di Infinite Jest si porta appresso, a condensare qualcosa apparentemente non-condensabile, è degno senz’altro di una riconoscenza particolare: riuscire a lasciare spazio all’enorme voce dello scrittore americano senza disperdere tracce di patetici tentativi nel provare a far svettare la propria, di voce, in esperimenti goffi di emulazione, e riuscire in questo modo a sottrarsi da una situazione potenzialmente ingestibile, risultando molto più incisivo e presente di quanto altrimenti non sarebbe stato. Un narratore, quasi un fratello più grande, premuroso e distaccato nel modo e nei tempi giusti.

Servendosi di un enorme carteggio – anche Don DeLillo ha messo a disposizione la sua corrispondenza con l’autore – D.T. Max si spinge in fondo a un vortice nebuloso, lisergico, razionale, chiassoso, logico, isterico: il denso vortice che è stata la vita di David Foster Wallace.

Dal rapporto con i genitori agli anni del college; i voti eccellenti, la passione per la filosofia, in particolar modo per Wittgenstein, fondamentale per la stesura di La scopa del sistema. Il suo modo arrogante di far colpo sugli altri: «Puoi definirti uno scrittore se non conosci bene l’opera di Pynchon?» («Ero un cazzone», ammetterà più avanti), ma anche la sua capacità di essere, quando voleva, alla mano.

La dipendenza, forse l’altra grande protagonista del racconto. La dipendenza da tutto, la dipendenza che svanisce e che subito cambia forma e si tramuta in qualcos’altro: erba, alcol, sesso; la dipendenza dalla tv – in alcuni periodi Wallace ci passava davanti dalle sei alle otto ore al giorno –, snodo fondamentale nella sua Opera; le crisi, la depressione, le paure. L’angoscia di capire quale spazio occupare nel mondo. Le partite giocate a tennis e le sbronze con Jay McInerney durante il soggiorno alla comunità di artisti di Yaddo, l’amicizia con Jonathan Franzen, fino all’elettroshock, fino al suicidio.

Un’opera struggente che probabilmente indica quale tipo di pezzo di puzzle usare per avere un po’ più chiara la testa di uno scrittore ancora troppo complesso. Un’opera che non sarebbe potuta essere diversa da quello che è. Parafrasando lo stesso Wallace: un’opera triste ma meravigliosa, come la luce vista attraverso il ghiaccio.

(D.T. Max, Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi, trad. di Alessandro Mari, Einaudi, 2013, pp. 512, euro 19,50)