La musica del caso, volume di Andrea Tagliapietra che inaugura la collana Atlante delle idee da lui diretta per Mimesis, affronta una delle questioni più lungamente ignorate dalla tradizione filosofica occidentale: quale ruolo ricoprono il gioco, l’azzardo e, più in generale, l’esposizione al caso nella vita umana?

Gioco, azzardo e caso, come Tagliapietra mostra attraverso una disamina storico-filosofica che va dalla preistoria all’età moderna, sono idee strettamente legate tra loro. Nel gioco, a differenza di quanto accade nei nostri quotidiani «commerci col mondo», ricerchiamo attivamente l’esposizione al rischio e all’ignoto. Chi sceglierebbe infatti di giocare se sapesse in anticipo il risultato a cui va incontro? L’accettazione stessa delle procedure previste da ogni gioco è finalizzata a stimolare l’incontro col caso, incontro che tuttavia non esclude la creatività e la libera iniziativa. Ed è in questa coesistenza di autonomia e gusto dell’imprevedibile che l’autore rileva «la differenza fondamentale fra le infinite casualità della vita quotidiana, a cui siamo sottoposti e che capitano senza che noi possiamo farci nulla, e quell’evento del caso che avviene solo nel gioco a cui liberamente si è deciso di partecipare […]. Qui la libertà non è più l’ordinaria possibilità di scelta, pur sempre determinata, ma la vertigine, la gioia culminante del giocatore finalmente libero di tutto».

L’autentico giocatore non gioca infatti per vincere ma per giocare, per vivere cioè quell’istante sospeso, vertiginoso, assolutamente libero da ogni rimpianto, obbligo e preoccupazione, che precede il taglio del traguardo, il responso della fortuna, l’entrata del pallone in rete. Non vi è dunque antitesi tra caso e libertà, come vuole un antico pregiudizio alimentato dal pensiero filosofico e religioso. Da Aristotele a Hegel, la linea maestra della filosofia occidentale ha confinato il caso e l’accidentale dalla parte dell’ignoranza e dell’errore. Allo stesso modo, il pensiero religioso ha considerato il caso come uno dei peggiori nemici della libertà e della dignità dell’uomo. Per Tagliapietra, al contrario, proprio nel caso, «ossia in questo spazio di non sapere che resiste alla pretesa di spiegazione della ragione, sta una riserva attiva che impedisce lo scivolamento dell’agire umano nel determinismo delle spiegazioni e della macchina ben oliata della necessità. Se siamo liberi, forse, lo siamo per caso».

Se è vero che di fronte al caso siamo esposti e indifesi non meno che davanti a ciò che è inesorabile e non può essere altrimenti, tra la passività della necessità e quella del caso corre una differenza sostanziale: la prima non lascia spazio che alla semplice accettazione, la seconda, al contrario, «ci capita e non si configura come inevitabile. Di conseguenza essa stimola la nostra capacità di reazione». Lo rivela appunto il gioco, e in particolare il gioco d’azzardo, dove «pur presi dal caso cerchiamo comunque di volgerlo a nostro favore». Il giocatore d’azzardo, infatti, coltiva sempre, anche quando perde, l’illusione di sconfiggere la sorte, e in questo atto di libertà estrema sperimenta la concezione di caso più radicale tra quelle che Tagliapietra trova codificate nella tradizione occidentale: quella che intende il caso non come un mero aspetto del mondo (il caso come sorte che ci capita, come coincidenza fra due serie di avvenimenti indipendenti fra loro, come contingenza…), ma lo identifica con la totalità del mondo stesso; con quell’«azzardo originario» ben descritto in un frammento di Eraclito in cui l’eterno (aion) è detto, appunto, un fanciullo gioca ai dadi.

Proprio perché non esclude l’iniziativa del singolo ma addirittura la incoraggia, anche nelle circostanze più avverse, il gioco iscrive la realtà nel registro della libera casualità, spogliandola, seppur per brevi e irripetibili istanti, della sua indiscutibilità e, quindi, serietà. Per questo il gioco è stato a lungo considerato un argomento di scarso interesse filosofico: perché il caso spaventa, inquieta, destabilizza, vanifica la deduzione degli effetti dalle cause ponendosi così al di fuori del dominio della prevedibilità e, dunque, di ciò su cui possiamo fare affidamento. Da qui le due strategie che Tagliapietra individua al cuore di ogni sistema culturale: la «razionalizzazione a posteriori» del caso, per cui il caso viene retrospettivamente imputato all’ignoranza delle condizioni, e la sua «ritualizzazione a priori», ossia l’inserimento del caso in procedure istituzionalizzate che fungono in qualche modo da dispositivo rassicurante, riducendo l’angoscia nei confronti del nuovo. Di queste due strategie la filosofia – intesa come quella «super-spiegazione del tutto» che consente di interpretare il divenire dei fenomeni come mosso da una forza unitaria – non rappresenta che una specificazione, per quanto raffinata e complessa: lo prova la posizione marginale che storicamente è stata attribuita al pensiero del caso, variamente affiorato nei frammenti della sofistica, dalla poesia di Lucrezio, dalle pagine di Montaigne, Pascal, Hume e Nietzsche.

Lo sviluppo delle culture umane verso la complessità è definibile in termini di incremento delle procedure di calcolo e di razionalizzazione del caso, ma la cultura è, ricorda Tagliapietra riprendendo una definizione di Northrop Frye, «un organico complesso di ipotesi immaginative all’interno di una società e delle sue tradizioni», prima ancora che un sistema di riferimenti che predeterminano l’incontro dell’individuo con il suo ambiente. Così, nelle culture umane le strategie di addomesticamento e razionalizzazione del caso hanno sempre convissuto con un altro modo di fronteggiare l’ambiguità della reale, quello del simbolo. Nel simbolo il limite del non-senso del mondo è trattato non come un problema da risolvere con una risposta universale, valida per ognuno, ma come un «enigma» che mette ciascuno alla prova singolarmente. Alla conoscenza simbolica non si arriva infatti tramite deduzioni, analogie e inferenze, bensì con pratiche, manufatti, narrazioni che portano il singolo a immedesimarsi nell’altro da sé e ad ampliare così il suo orizzonte di azione e percezione, attraverso un coinvolgimento profondo che richiama la presenza e la costellazione motoria, dativa e sensoriale dell’esperienza.

Quella simbolica è, dunque, una conoscenza drammatica, che nasce dall’esperienza e culmina nell’esperienza, e rende possibile il dischiudersi di un’impensabile dimensione di senso. Nel simbolo, infatti, il senso non è affidato, come nella vecchia metafisica, «alla triade repressiva di necessità, utilità e serietà», ma si disvela, in forme di volta in volta uniche e singolari, nell’azione, nella reciprocità, nel riconoscimento della propria vulnerabilità e della propria esposizione agli eventi che, puntualizza Tagliapietra, si distinguono dai fatti proprio perché «capitano a “x”, e non sono a prescindere dal loro esser accaduti in una situazione, in un determinato contesto». Nella prospettiva del simbolo, quindi, il mondo è «una continua matrice di eventi ed evento esso stesso, divenire che si differenzia». Il simbolo, infatti, «a differenza del concetto, non cerca di anticipare il possibile esito letale dell’evento nel rassicurante schermo intellettuale e cognitivo che isola e neutralizza l’oggetto dalla variabilità della vita e ne fa mero spettacolo, ma piuttosto disegnando figure di azioni e reazioni possibili, cioè generando trame di vita».

Ed è proprio in questa unione indecidibile di partecipazione attiva, immedesimazione cosciente e temporanea nell’altro da sé e accoglimento delle circostanze nella loro irripetibile singolarità, che Tagliapietra rileva l’appartenenza del gioco al mo(n)do del simbolo, appartenenza che è approfondita nel libro attraverso un serrato confronto tra le forme più rilevanti di gioco e di sapere filosofico e scientifico, nonché sottolineando la prossimità della sfera ludica a dimensioni-limite del linguaggio e del sapere note fin dall’antichità, come il nonsenso, l’ossimoro e appunto l’enigma.

È sulla base di tale appartenenza che l’autore invita a ravvisare nell’intreccio di azzardo, gioco e caso non un semplice «rumore» di fondo rispetto alle questioni e ai temi rilevanti e degni di nota, ma, per citare il titolo del romanzo di Paul Auster che è stato scelto per raccogliere le ricerche contenute nel volume, una «musica», ossia «una forma liminare del senso». Perché se è vero che giocare significa fare finta che – immaginare e muoversi all’interno di mondi possibili tenendo ferma la consapevolezza del loro carattere finzionale – non per questo il gioco è privo di ricadute nel mondo “reale”. Nel gioco, argomenta infatti Tagliapietra, si tratta da un lato di possibilizzare la realtà, di rinunciare al primato del reale, alla sua imponenza, alla sua indiscutibilità; dall’altro di realizzare la possibilità, di togliere alla possibilità la sua vaghezza, per farne apparire l’ibridazione con la realtà. L’esistenza di questa dialettica è provata dal fatto che i rapporti tra sfera ludica e vita politica (nell’accezione più ampia del termine) si sono modificati nel corso del tempo; l’una ha influenzato l’altra e viceversa, come si evince dall’excursus storico affrontato nel volume.

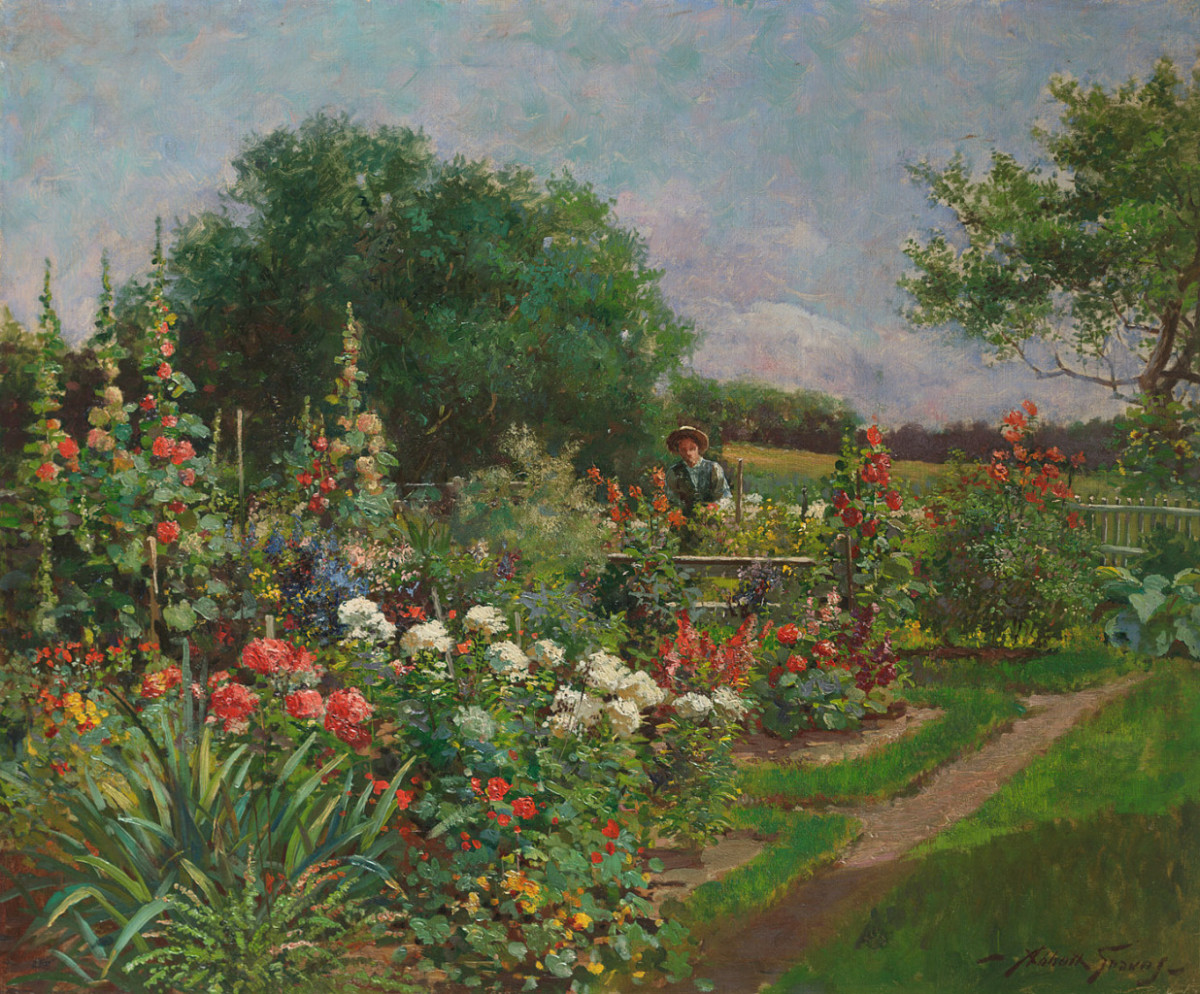

Attraverso un percorso che intreccia filosofia, storia delle idee e cultura materiale, Tagliapietra comincia infatti col prendere in esame le radici rituali del gioco per arrivare, nell’ultimo saggio intitolato emblematicamente «Fra gioco e lavoro. L’ambiguità dello sport», a indagare la funzione che lo sport ricopre nella società contemporanea. L’excursus trova quindi una traduzione visiva nell’apparato iconografico curato da Alessandro Rossi, che raccoglie e mette in relazione alcune tra le più significative rappresentazioni artistiche del gioco dall’antichità sino al XX secolo.

Il volume si chiude con un saggio di Erminio Maglione nel quale i dati sul gioco d’azzardo in Italia vengono letti alla luce delle tesi dei principali teorici del gioco del secolo scorso (Huizinga, Fink e Callois), con l’obiettivo di arrivare a una comprensione del senso del gioco d’alea lontana dalle prese di posizione dal sapore moralistico che da tempo infiammano il dibattito pubblico.

Ravvisando nel gioco una vera e propria “palestra di vita”, proprio per la sua capacità di tenere insieme elementi contraddittori e di abituarci perciò a sopportare ciò che nella vita è spaesante e inaspettato, Maglione suggerisce un modello teorico utile a identificare il giocatore «virtuoso», e mettere così al riparo da derive patologiche una dimensione tanto connaturata al fare umano. Il giocatore «virtuoso» è il giocatore «responsabile», quello che rivendica il peso della propria autonomia senza affidarsi ciecamente al caso. Se infatti il gioco implica immedesimazione cosciente e temporanea in un ruolo, ed esercita il suo potere trasformativo in virtù della sua natura strutturalmente “anfibia”, tra realtà e finzione, controllo e abbandono, libera iniziativa e accoglimento del caso, nel cosiddetto “disturbo del gioco d’azzardo” (DGA) la capacità del giocatore di sopportare e modulare il non-senso degli accadimenti per convertirli a proprio vantaggio è ridotta al minimo. Il gioco diventa così una dimensione univoca e totalizzante, perdendo quella funzione «liminare» che lo ha reso – e al netto dei pregiudizi continua a renderlo – una delle modalità precipue con cui quegli esseri simbolici che siamo continuano a riscrivere i confini tra possibile e reale, dando vita al palcoscenico cangiante della storia.

(Andrea Tagliapietra, La musica del caso. Ricerche sull’azzardo e il senso del gioco, a cura di E. Maglione, Mimesis, 198 pp., euro 16,00. Articolo di Giordano Ghirelli)