Nel 276mo reggimento fanteria c’era un maresciallo assai buono e dolce, il maresciallo Constantin. Fosse stato per lui, ciascun soldato avrebbe avuto un cavallo personale e la colazione a letto, ma capiva bene che era impossibile. Il militare non è fatto per un’esistenza di piaceri, al contrario: finisce per rammollirsi. E il dovere di un maresciallo è proprio controllare che nessuno poltrisca, che tutti rispettino la disciplina, sennò tanto varrebbe che non ci fosse l’esercito. D’altronde, se ogni fante avesse un cavallo, non si chiamerebbe fanteria ma cavalleria, e la cosa non sarebbe priva di conseguenze. È una questione di principio. Ognuno deve stare al proprio posto. Per questo il maresciallo Constantin infliggeva molte punizioni. A qualsiasi ora del giorno lo si sentiva gridare nel cortile: «Stanotte la passi in gattabuia!», oppure: «Ti metto di corvée dove sappiamo!», o anche: «Dirò al colonnello di darti quindici giorni di prigione!» Ma, a far piovere punizioni, il cuore gli sanguinava di pietà, e così gli accadeva di mormorare tra sé e sé: «Se solo potessi dormirci io, in prigione, al posto loro!» E quando non lo mormorava, lo pensava. Era un maresciallo davvero buonissimo. Puniva solo quando non aveva altra scelta, ma gli uomini del 276mo non capivano che lo faceva per il loro bene. Dicevano di non avere mai visto un mastino come il maresciallo Constantin, e lui, che di tanto in tanto orecchiava questi discorsi, ci restava così male che la sera, nel letto, non riusciva a trattenere le lacrime. Pensava che i galloni del maresciallo fossero difficili da portare, molto più di quelli del capitano o del comandante.

La testa calda del 276mo era senza dubbio Morillard. Rispondeva ai superiori, non si curava di pulire la ruggine dal fucile, leggeva giornali sovversivi, scriveva «Abbasso l’esercito» sui muri della caserma, usciva senza permesso, tornava ubriaco fradicio e qualche volta restava fuori tutta la notte. E poi, bisogna dirlo, era il più assiduo frequentatore del numero 8 di rue du Vert-Vert; ma su quel che faceva laggiù preferiamo soprassedere. Una sera il caporale Meunier l’aveva accompagnato, e raccontava che era una cosa impossibile da immaginare se non si aveva già una certa esperienza.

A volte, dopo aver lanciato una bestemmia di prammatica, il maresciallo Constantin minacciava Morillard di fargli sputare sangue, ma era un modo di dire, che serviva più che altro a fargli venire un po’ di strizza. In realtà sperava che quella testa calda finisse la leva al più presto, prima di mettersi nei guai per una qualche bravata. E Morillard, d’altronde, non aveva meno fretta del suo superiore, poiché non si fidava di se stesso, né delle sorprese che gli riservava il domani. «Non vedo l’ora di andarmene» diceva. «Figuriamoci se rinnovo la ferma. È più facile che mio zio diventi un maiale!»

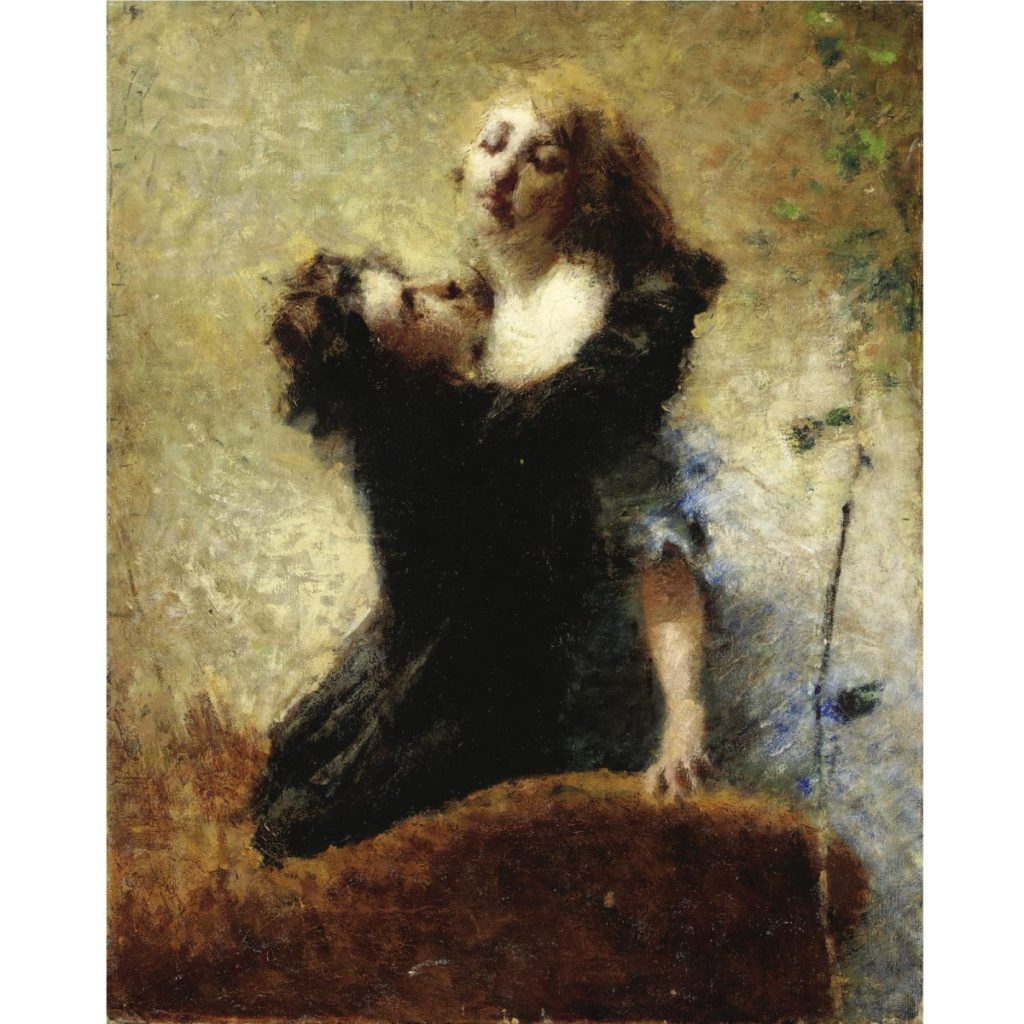

Eppure Morillard rinnovò la ferma a un mese dal congedo. Ecco cos’era successo: al numero 8 di rue du Vert-Vert era arrivata una stangona più bionda che mai. Si chiamava nientepopodimeno che José. Perfino i suoi occhi erano biondi, e così dolci e ardenti che le bastava uno sguardo per divorare il cuore di un uomo. Nella guarnigione si era fatto un gran parlare del suo arrivo. Anche gli ufficiali che per distrarsi non avevano bisogno di ricorrere ai servizi delle professioniste andavano a trovarla al numero 8. Lei si limitava a fare quel che doveva, e con aria distaccata. Ci sono donne che non subiscono il fascino della divisa. Fin dalla prima settimana José aveva notato Morillard, ed era per questo che lui aveva rinnovato la ferma. Invano il maresciallo Constantin aveva cercato di dissuaderlo, spiegandogli che non sarebbe mai salito di grado, e che gli conveniva cercarsi un lavoro da civile, piuttosto che rovinarsi la vita per una prostituta da caserma. Tutti i soldi se li bruciava al numero 8. E se quella, poi, se ne fosse andata dalla città, che avrebbe fatto? Avrebbe disertato? Tanto valeva dirlo subito. E, siccome il soldato non rispondeva, aveva aggiunto:

«Sia ben chiaro: se rinnovi la ferma giuro che ti faccio sputare sangue».

Ma l’aveva detto in maniera così affettuosa che Morillard si scordò la sua solita arroganza e si fece tutto pensieroso. In fondo sapeva bene che il maresciallo aveva ragione, e che non aveva senso rinnovare la ferma soltanto per inseguire fantasie da letto. Ma la decisione era presa e la sua uniforme non regolamentare era già stata ordinata. Così, congedata la classe di leva, Morillard era rimasto nel 276mo, e tutti i giorni che non passava in prigione se ne andava al numero 8 a incontrare la sua prediletta. La cosa peggiore era che José non nutriva per lui alcun interesse particolare. Non le passava neanche per la testa di chiedersi come mai lui rimanesse un soldato semplice, e quando seppe che era una pessima recluta non diede alcun peso alla cosa. Le donne di malaffare non sanno che il piacere più grande per un militare è compiere il proprio dovere.

La mattina della vigilia di Natale il maresciallo Constantin pizzicò Morillard imboscato nel deposito equipaggiamenti a scaldarsi i piedi davanti alla stufa insieme al magazziniere invece di esercitarsi nel cortile. Volle prenderla bene e per prima cosa si limitò a evocare la corte marziale. Morillard cercò svogliatamente gli zoccoli con la punta del calzettone fumante, borbottando che c’era sempre qualche faccia da cornuto pronta a immischiarsi negli affari degli altri. Visto l’approssimarsi delle festività natalizie il maresciallo fece finta di non aver sentito. D’altra parte l’espressione «faccia da cornuto», applicata a uno scapolo, non gli pareva poi un insulto così grave. Disse semplicemente, con voce severa: «Morillard, mettiti gli scarponi e scendi in cortile».

Morillard lasciò il deposito, e il maresciallo lo seguì con lo sguardo fin sulle scale. Un quarto d’ora più tardi, passando dalle cucine, lo trovò in zoccoli che faceva una partita a dama con uno dei cuochi. Pensò di non potersi ulteriormente sottrarre all’obbligo di comminargli quattro giorni di prigione, e Morillard sghignazzò: «Eccomi, pronto e vestito. Ha visto? Ho fatto bene a tenere gli zoccoli».

Il maresciallo Constantin, oltre a restare amareggiato per l’incidente, fu tormentato dai rimorsi. Erano tre giorni che, per evitare di trovarsi nella condizione di punirlo, faceva di tutto per evitare Morillard. Aveva perfino ordinato velatamente ai sergenti di mostrarsi più indulgenti del solito: «Visto che ha rinnovato la ferma per gli occhioni di quella ragazza, lasciamogli almeno trascorrere il Natale insieme a lei».

Lui stesso aveva dato prova di tutta l’indulgenza possibile. Al deposito equipaggiamenti, dov’era entrato per puro caso, avrebbe avuto almeno due buone ragioni per punirlo. Quale sergente, o quale caporale, avrebbe lasciato passare sottotraccia un epiteto come faccia da cornuto? Morillard non avrebbe esitato, un giorno o l’altro, a vantarsi della libertà che si era preso con Constantin. Del resto c’era anche un testimone, nella persona del magazziniere. Il maresciallo non poteva neppure biasimarsi per l’eccessiva severità. Quattro giorni di prigione per un rifiuto d’obbedienza erano una sanzione benevola. Tra l’altro avrebbe evitato di mettere nero su bianco il reale motivo della punizione. Avrebbe scritto, semplicemente: «Sorpreso a giocare a dama durante l’esercitazione». Il capitano, a quel punto, avrebbe osservato: «Non le pare di esserci andato giù pesante, Constantin? È solo una recluta». Ma tanto era quello il suo destino: essere odiato dai soldati e rimbrottato dagli ufficiali, che lo vedevano un po’ come un poliziotto astioso. Forse avevano ragione loro, pensava il maresciallo: che bisogno c’era di passare dal deposito equipaggiamenti e dalle cucine? Quale fiuto da segugio l’aveva messo sulle tracce di Morillard?

Poco prima dell’ora del rancio fece una rapida e distratta ispezione delle camerate. Ebbe comunque modo di notare, in una di queste, due pile di effetti personali così scombinati che parevano messi lì apposta per sfidare gli inviti all’ordine. Poggiati di sghimbescio sull’asse di legno bianco, inficiavano del tutto l’allineamento generale. Sembravano mucchi di biancheria sporca. Tanto le uniformi quanto le camicie e le mutande erano piegate a casaccio. Il maresciallo Constantin, scioccato, rovesciò sul letto la pila a portata di mano. Allora, tra gli indumenti sparsi, riconobbe la giacca non regolamentare, con le tasche a toppa, di Morillard. Fece un gesto di rammarico, poi, ricordando che Morillard era in prigione, pensò che non valeva la pena di sistemare il suo equipaggiamento. Temette però che la giacca, per come l’aveva buttata sul materasso, potesse stropicciarsi, così la sollevò con cautela e sentì il rumore di un foglio che si sgualciva. In quel momento un pacchetto sottile e infiocchettato scivolò lentamente da una delle falde. Attraverso la pellicola trasparente il maresciallo Constantin poté distinguere una camicetta da donna azzurro cielo, ricamata di ghirlande di margherite. Restò di stucco. Quello che reggeva in mano era il regalo di Natale che Morillard aveva preparato per la bella bionda e che le avrebbe dovuto portare quella sera stessa. Il rimorso si fece più intenso. Si rimproverò rabbiosamente per la propria mancanza di tatto. «Ho rinchiuso un innamorato, e per di più ora, per colpa mia, una ragazza non avrà il suo Natale». Osservò intenerito la camicetta azzurra, poi scuotendo il capo sospirò: «Che giovane dall’animo delicato. Io non ci avrei mai pensato». Cercò di capire come restituire la libertà a Morillard, ma ormai era impossibile, il capitano era già stato informato. Fece un gesto di stizza e si accusò ad alta voce: «Un maresciallo da guardia… Ecco cosa sei… Un miserabile maresciallo da guardia…»

Fu interrotto da uno squillo di tromba e si accorse che il regalo segreto di Morillard era lì, in bella vista sul letto. Con un movimento rapido afferrò il pacchetto leggero e lo rimise a posto con mille precauzioni. Quindi, per evitare che qualcuno ci infilasse le mani, fece ordine tra gli effetti della recluta e piegò uno per uno abiti e capi di biancheria. Quando ebbe finito indietreggiò di qualche passo per ammirare il proprio lavoro, ma ne restò abbastanza deluso. La sua pila era, tra tutte, quella venuta peggio, e lasciando la camerata pensò: «Certo che è meno facile di quel che sembra, ci vuole un sacco di tempo… Ma poi, a che servirà mai una pila ben fatta?»

Per tutto il giorno fu tormentato dal ricordo della camicetta azzurra con le ghirlande ricamate. Fece un tentativo disperato con il capitano affinché Morillard ottenesse il permesso di uscire, se non fino a mezzanotte, almeno per un’ora dopo il rancio serale. Il capitano non ne volle sapere: «Ma insomma, Constantin, è forse impazzito? Un soldato in gattabuia che se ne va a spasso per la città? Non si è mai visto!»

«Lo so, capitano, ma ha una biondina… o meglio, una biondona, che aspetta il suo regalo di Natale…»

«Sì, sì, ne ho sentito parlare… Ma proprio lei, Constantin, vuole fare il gioco di questo magnaccia, oltretutto andando contro il regolamento? Santo cielo, non la riconosco più! Cosa le è successo stanotte?»

«Ma niente, niente. Che vuole sia successo? Sono sempre lo stesso».

Non ebbe il coraggio di accennare alla camicetta azzurra. La sera, all’ora di cena, andò al posto di guardia e chiese di ispezionare la prigione, con la scusa di controllare che nessuno fumasse. Morillard, l’unico recluso, era già avvolto tra le coperte. Entrando, il maresciallo Constantin fu preso alla gola da un forte odore di tabacco e dovette trattenersi dal tossire. Domandò a Morillard se avesse abbastanza coperte. Il prigioniero gli lanciò uno sguardo infuriato e si girò faccia al muro, senza rispondere.

«È Natale,» proseguì il maresciallo «e diciamo che forse, in via del tutto eccezionale, potremmo… Insomma, se avessi voglia di qualcosa, o una commissione da sbrigare in città, magari per qualcuno in particolare…»

Morillard restò muto, ma il maresciallo Constantin, dopo avere chiuso la porta, lo udì sospirare a lungo.

Dalle undici a mezzanotte il maresciallo Constantin udì rientrare, uno a uno, tutti gli uomini che erano andati in città. Dalla sua stanza, che dava sul cortile, li guardava sfilare sotto la luce della guardiola e a ogni volto assegnava un nome. Li osservava attentamente, nell’assurda speranza che il detenuto fosse riuscito ad accordarsi con il sergente di guardia per scappare un’ora o due. Anche l’ultimo uomo rientrò, ma nemmeno lui era Morillard. Il maresciallo Constantin si mise a letto brontolando contro il sergente per la mancanza d’iniziativa. Non riusciva a addormentarsi e non la smetteva di pensare al prigioniero, alla camicetta azzurra e alla bella bionda che aspettava entrambi. Intorno all’una si alzò dal letto e per ingannare l’insonnia decise di fare un giro di ronda ai piani. A quell’ora difficilmente avrebbe sorpreso qualcuno che usciva, e d’altronde non ne aveva alcuna voglia. Voleva soltanto distendere un po’ i nervi. Si vestì sommariamente, indossò il chepì e prese una torcia. Arrivato al primo piano sentì un rumore di passi leggeri nel corridoio e puntò la torcia in quella direzione. Un bambino tutto nudo, con una cesta in spalla, si bloccò al centro del corridoio proteggendosi gli occhi accecati dal fascio di luce con le mani. Il maresciallo Constantin sorrise. Aveva appena riconosciuto il Bambinello di Natale. Si erano già incontrati una volta. Si avvicinò e domandò gentilmente: «Cosa porta di bello ai miei ragazzi?»

«Niente di che» rispose il Bambinello. «Sono grandicelli ormai…»

«Ma no,» protestò il maresciallo «devono crescere ancora».

«Comunque non sembrano tristi. Ho visto che hanno tutti dei bei fucili».

«Però è un po’ serio come giocattolo, no?»

«Vero, ma io non sono così ricco. Quest’anno, poi, lasciamo stare. Porto loro in dono dei buoni propositi. Ce n’è sempre bisogno. Uniscono l’utile al dilettevole».

Il maresciallo annuì.

«Certo, i buoni propositi fanno sempre comodo. Ma non è che le persone ne vadano pazze, eh. Farli entrare nella testa dei soldati è il compito del sottoscritto; non so se sia utile, ma di sicuro non è dilettevole. C’è da dire che non ho molti strumenti».

«E come fa?»

Constantin indicò il gallone di maresciallo sulla manica del cappotto e disse al Bambinello: «Eccoli, i miei strumenti. Certo, all’inizio sembra divertente…»

«Da quel che vedo lei lavora anche di notte».

«Oh! In realtà lavoro perlopiù di giorno. La notte faccio solo qualche giro di ronda. Se non tenessi sempre un occhio aperto i miei ragazzi taglierebbero la corda, e sa cosa accadrebbe? Andrebbero a donne e si beccherebbero chissà quali malattie».

«Malattie?»

Il maresciallo Constantin s’affrettò a cambiare discorso: «Mi dica, a che punto è con la distribuzione?»

«Ho ancora un pacco di buoni propositi per l’ultima camerata».

«Se vuole posso farle luce. Sarà più comodo».

«Volentieri. E così, intanto, vedrà come faccio».

Il Bambinello precedette il maresciallo Constantin nella camerata. La torcia elettrica illuminò dapprima la rastrelliera delle armi, poi un letto dove dormiva un soldato. Il maresciallo sorrise e mormorò: «È Turier, del secondo contingente. Un bravo ragazzo, sa. Sì, Turier Robert, si chiama così…»

Il piccino prese un proposito dalla cesta, lo fece scivolare sotto il cuscino del soldato e gli rimboccò le coperte con un gesto deciso.

«Pratico» disse il maresciallo. «Funziona davvero?»

«Altroché! Da quando ho iniziato il giro ho avuto modo di apprezzare l’efficacia di questo metodo. Se vuole può provare, le tengo io la torcia».

«Oh, crede che anch’io…»

«Ma certo! Ha visto come si fa, non è difficile».

Il Bambinello impugnò la torcia e illuminò il secondo letto. Il maresciallo tirò fuori un proposito dalla cesta e lo infilò sotto il guanciale di Bérignon Joseph, poi gli rimboccò le coperte da entrambi i lati.

«Ha visto, maresciallo? È semplice. E nulla le impedisce di aggiungere un proposito dei suoi. L’importante è che sia buono».

«Per stasera preferisco usare quelli che ha portato lei, sono più tranquillo così. Domani ne preparerò degli altri. È che non vorrei sbagliarmi».

Il maresciallo volle distribuire tutti i buoni propositi, e ogni volta che rimboccava le coperte a un soldato, gli sussurrava all’orecchio qualche parola gentile.

Il piccolo trovò che ci stesse mettendo troppo e lo incalzò.

«Si sbrighi. Ho ancora molto lavoro, se continua con questo ritmo farò tardissimo. Avanti, passiamo al prossimo».

A quel punto indirizzò il fascio di luce su un letto vuoto nella seconda fila, senza coperte.

«To’», esclamò «manca un soldato».

A quelle parole il volto felice del maresciallo si rabbuiò.

«È il letto di Morillard. Un bravo ragazzo anche lui, ma non ha avuto fortuna. Se solo l’avessi incontrata ieri, adesso quel poveretto non starebbe passando la notte di Natale in prigione. E poi, ci fosse solo lui di mezzo… È una storia complicata».

«Prenda comunque un proposito, glielo darà al suo ritorno».

«Sì, gliene metto uno da parte. Ma questo non risolve il problema».

Restavano ancora una decina di letti, e fu il Bambinello a occuparsene. La gioia che aveva invaso il cuore del maresciallo Constantin era scomparsa, e ora il militare era così in ansia che temeva di fare pasticci. Concluso il lavoro si salutarono sulla soglia. Il piccino già si allontanava correndo a piedi nudi, quando il maresciallo lo richiamò: «Bambinello! Bambinello! Sarebbe tanto gentile da sbrigare una commissione per me?»

«Ma certo, se non è una cosa lunga».

«Ma no, vedrà. Mi dia un secondo, torno subito».

Il maresciallo sparì nel buio della camerata e fece rapidamente ritorno con in mano il pacchetto infiocchettato. Arrossendo, disse: «È un capo delicato, stia attento».

«Dove devo portarlo?»

Il maresciallo Constantin parve imbarazzato, e glielo disse a bassa voce all’orecchio.

«Al numero 8? Si figuri che stavo andando proprio lì! Ogni anno porto un bel pacco di buoni propositi. Le ragazze mi vogliono bene. L’anno scorso c’erano Carmen, Ginette, Christiane, Lili, Marcelle, quella alta, Nana, Léo, Rirette. Ho saputo che Lili è partita per Épinal. Di sicuro José ha preso il suo posto. Stia tranquillo, sbrigherò la sua commissione».

Il maresciallo Constantin lo guardava in adorazione, con le mani giunte. Il Bambinello infilò la camicetta azzurra nella cesta, aprì la finestra e si librò fuori. Quando ormai era in volo Constantin si affacciò nella notte e gridò: «Mi raccomando, le dica che è da parte di Morillard!»

«Va bene, ricevuto! Stia tranquillo».

Il Bambinello prese quota, ma prima di planare verso il numero 8, infilò la mano nella cesta e fece nevicare alcuni fiori del paradiso sul chepì del maresciallo Constantin, che scoppiò a ridere in pieno dicembre.

“Racconto di Natale” è tratto dalla raccolta di racconti La fossa dei peccati di Marcel Aymé , pubblicato da L’orma editore.

Marcel Aymé (1902-1967) è considerato uno dei massimi scrittori fantastici europei e tra le personalità più originali prodotte dalla cultura francese del Novecento. Nato in un ambiente contadino, le fitte letture e i casi della vita lo portano a Parigi, dove nel 1926 pubblica il suo primo libro. Autore prolifico e controverso, sornionamente inclassificabile, ha scritto romanzi, opere teatrali, sceneggiature e saggi, ma sono stati i suoi racconti, dalla spiccata vena umoristica, a renderlo amatissimo in tutto il mondo e a farne un maestro – anche suo malgrado (rifiutò la Legion d’onore e la candidatura a entrare nell’Académie française) – per generazioni di scrittori.

In La fossa dei peccati il lettore troverà testi inediti in italiano e una nuova traduzione de L’attraversa-muri, il più celebre racconto di Aymé.

La fossa dei peccati: Nel mondo di Marcel Aymé le cose non vanno mai come ci si aspetta. Del tempo, per esempio, c’è poco da fidarsi: può capitare di ritrovarsi invecchiati di diciassette anni in virtù di un decreto sconsiderato, oppure fare la fine di quell’innamorato che viveva solo un giorno su due, peraltro struggendosi al pensiero delle voluttà perdute nelle ore in cui non esisteva. E mentre a Montmartre salta fuori che esistono quadri in grado di parlare letteralmente alla pancia delle masse, la polizia di Parigi è messa in scacco da un fantomatico ladro che passa attraverso i muri senza battere ciglio.

Muovendosi da consumato improvvisatore sul- lo spartito del fantastico, Marcel Aymé imbastisce una realtà indisciplinata, sempre sulla soglia dell’impossibile, descrivendo con bonaria e divertita partecipazione le bislacche traversie di uomini d’improbabile eccezionalità.

Dai racconti de La fossa dei peccati – scritti anche per «dimenticare i giorni amari del mercato nero, dell’anarchia, della corruzione, delle tessere per qualunque cosa, della fatica e dello scoramento» – emerge in tutta la sua incontenibile leggiadria il talento mordace e spiazzante di un maestro d’invenzioni e fumisterie.

Leggi le altre Estrazioni