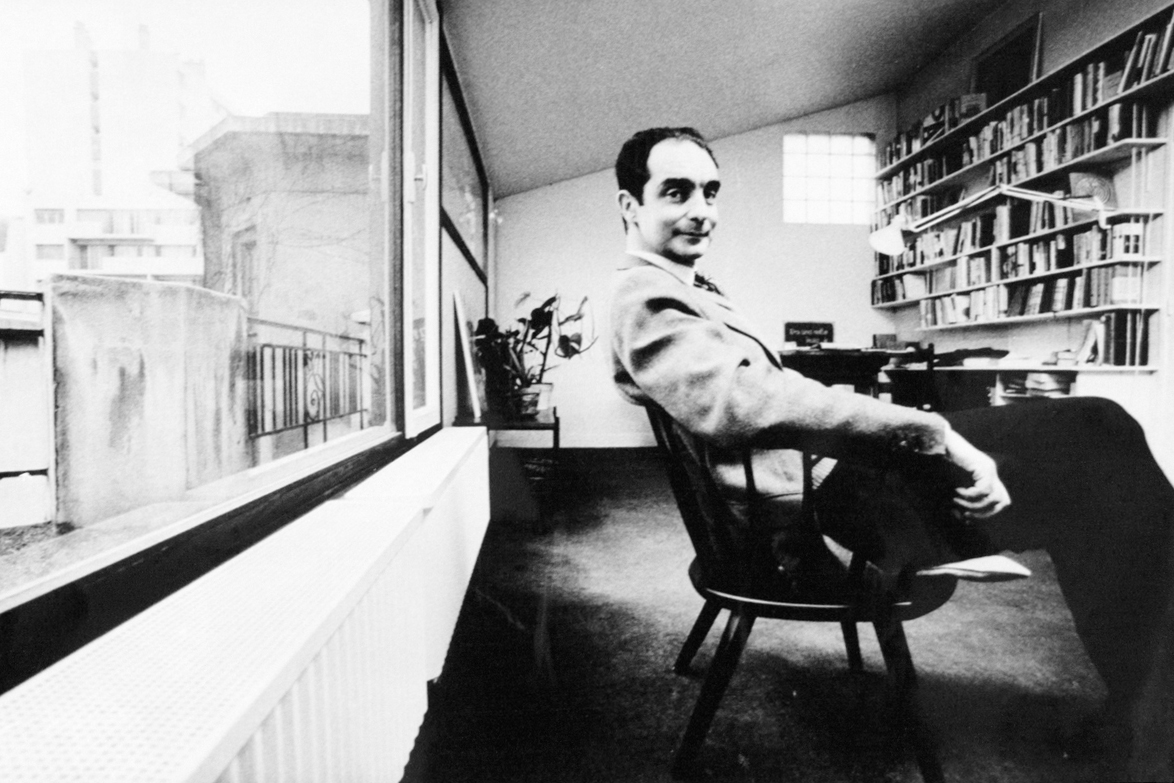

Le galanti (il Saggiatore, 2019) è il nuovo libro di Filippo Tuena, ma più che dirsi il nuovo capitolo di una ricerca trentennale – che ha visto l’incontro con le storie più disparate di arte, amore, avventura – lo si può considerare la summa. In questo lavoro Tuena mette in fila una serie di feticci e fascinazioni, un filotto di ricordi e di schizzi buttati giù nel corso degli anni. A fare da bussola l’amore per l’arte, e l’attrazione per gli interstizi della Storia. L’autore torna a visitare le molte vicende dei suoi libri precedenti, dalle vite degli artisti a quelle degli avventurieri, dalla propria biografia alla storia delle città in cui ha abitato; lo scopo è disporre i pezzi di un puzzle complesso, che trasfigura la cronaca storica in affresco onirico e la ricerca dell’ignoto in resoconto della propria vita. Sta al lettore, una volta intrapresa la lettura, accostare i pezzi l’uno vicino all’altro, e scorgervi un disegno unico.

Poiché si tratta di un libro stratificato, che non teme la complessità, ho rivolto alcune domande all’autore, nella speranza che le risposte siano piccole rotte tracciate nella mente del lettore.

“Quasi un’autobiografia” recita il sottotitolo di Le galanti, può sembrare un controsenso perché in fondo, almeno primariamente, parli molto poco di te; raccogli invece, come hai sempre fatto, tante storie, biografie, ricerche inerenti a un oggetto specifico. Cosa divide e cosa unisce la tua vita e questi feticci?

Non sono in grado di riferire nulla che non mi appartenga intimamente. Un’opera d’arte, una vicenda umana nel momento in cui diventano oggetto del mio narrare subiscono e operano una sorta di cannibalizzazione. Mi divorano o, specularmente, vengono divorate dalla mia esperienza personale. M’interessano perché, in qualche modo, segnano esperienze vissute o mi servono a spiegarle e a risolverle. Scrivendo questo libro ho scoperto i motivi di certi miei innamoramenti, il perché fossi travolto da determinate passioni.

Mi pare che questo lavoro sia la summa del tuo percorso: dentro ci troviamo l’arte che ami, la tua vita, una miriade di storie connesse ai tuoi libri precedenti. Qual è stata l’urgenza che ti ha fatto rimettere insieme i pezzi del puzzle?

Certamente una nausea della narrativa tradizionale. Ne scrissi anni fa su Nazione indiana, quando uscì Memoriali sul caso Schumann che consideravo e considero tutt’ora un requiem per il romanzo, almeno per il mio modo d’intendere il romanzo. Promettevo allora che avrei mutato orizzonti e Le galanti credo rispondano a questo mutamento di rotta. La frammentazione, l’allusività che mi sembrano le cifre stilistiche del libro rispondo a questa esigenza. Non posso “riassumere” alcunché, posso soltanto sottolinearlo, evidenziarlo, mostrarlo. Porto il lettore al mio fianco, gli suggerisco soluzioni, gli mostro punti di vista, lo spingo a riflettere. Ma sto sempre un passo indietro, rispetto alle storie che racconto, rispetto alla visione che emerge.

Nella tua scrittura è importante il documento: sia esso un manufatto attorno al quale costruire un discorso, sia una foto o uno schizzo che guida la ricerca e ne lascia traccia. In questo lavoro ci sono anche documenti del tuo privato – foto della tua scrivania e della tua casa –, perché è così importante rilevare la traccia? È un modo di ancorarsi al reale in una scrittura che evoca fantasmi?

Il vero deve avere una sua documentazione visiva. Questa cosa l’ho imparata scrivendo Le variazioni Reinach. Un conto è raccontare un documento e trascrivere una lista di nomi. Un altro è mostrare la lista dei deportati ad Auschwitz dove, tra quei nomi, compaiono quelli dei protagonisti del libro che lo scrittore sta scrivendo, che il lettore sta leggendo. L’impatto con la realtà, col documento è devastante. Nello specifico Le galanti è il resoconto di infinte ricerche; uno sterminato numero di libri letti, di immagini viste ma tutto si svolge all’interno della mia casa, all’interno della stanza dove lavoro. Volevo che questa sorta di claustrofobica vastità fosse documentata. Il libro è la narrazione di un pellegrinaggio circolare. Visito molti luoghi ma parto dalla mia casa e concludo il viaggio nella mia casa.

Di contro, non hai paura di inserire fantasticherie, inserti onirici, insomma di lasciarti possedere da quel fantasma che corteggi spudoratamente. In Le galanti la componente immateriale è quella del sogno: come gestisci gli elementi più evanescenti?

La struttura del libro è piramidale. Al centro, ovvero alla sommità c’è una lunga sezione onirica, in qualche caso annunciata o completata nelle altre parti del libro. È centrata sul senso di abbandono che proviamo ogni volta che abbandoniamo un luogo che abbiamo amato, un’opera d’arte che ci appartiene per pochi minuti o per poche ore. Le opere d’arte ci appartengono solo nel momento in cui le viviamo; poi rimangono memorie affettive, svaniscono un po’ come i sogni. Qualcuno permane ma la gran parte si fa evanescente. Ci rimane il sapore ma i particolari sfuggono. Ecco, volevo che in qualche modo, questo senso di struggimento onirico fosse presente nel libro.

Un altro elemento portante di questo libro è l’amore. Un amore declinato in tutte le sue forme: per l’arte, per il ricordo, per una donna o un uomo, per familiari e sconosciuti. Di pagina in pagina si sente la volontà di chiarire nella storia di ogni personaggio i desideri e i momenti in cui ha amato. Come a dire che l’amore è il motore primo delle azioni umane. Come mai hai deciso di affrontare di petto questo argomento? Come si fa a cartografare un tema così ampio? Se dovessi scegliere un modello, quale citeresti?

Eros è il più vicino degli dèi greci. Confonde, complica, disattende, intralcia e tuttavia è l’unico motore. Possiamo subire le vendette mortifere delle altre divinità, esserne feriti a morte, subire punizioni inenarrabili ma colui che muove il nostro essere è Eros. Nessun’altra divinità è così possente. Eros produce arte, mette in movimento le passioni, genera esseri umani, li avvicina e li mette contro. Determina l’esaltazione e la disperazione. Nessun altra divinità scuote così profondamente l’essere umano perché Eros non uccide, costringe a vivere le proprie passioni sino alle estreme conseguenze.

Il ritmo è di primaria importanza nella tua prosa. Di solito esordisci con paragrafi brevi, composti da frasi semplici e spezzettate. Poi, mano mano che il fiume dei ricordi si ingrossa, ti lascia andare a una prosa paratattica che fa volentieri a meno di punteggiatura. Come moduli il tuo modo di scrivere peculiare?

Ormai scrivo in maniera automatica. Se pensi, a parte i testi già pubblicati altrove – ma che qui ho rivisto in maniera significativa; alcuni sono stati ripristinati nella loro forma originaria, a bandiera, così com’erano stati pensati – il libro è stato scritto in un tempo relativamente breve, in poco più di un anno. Procedo lasciandomi guidare dal ritmo. Ho sempre in mente quel che diceva Aldo Busi, vestito da gaucho quando, in una trasmissione televisiva di molti anni fa, salì su un tavolo, si mise a battere i tacchi e schioccare le dita e disse con grande determinazione: «La letteratura è ritmo». Aveva perfettamente ragione. Non è nient’altro che questo. Inizio a scrivere, se percepisco la presenza di quel ritmo procedo, altrimenti lascio perdere e faccio altro.

Da anni, come una sorta di Vasari stravolto e contemporaneo, cerchi di narrare l’arte in tutte le sue sfumature: dalla vita degli artisti al momento della creazione, e poi ancora la storia travagliata di molte opere d’arte. Per un caso fortuito – o forse no? – abbiamo avuto in pochi mesi opere che trattano lo scrivere di arte, come ad esempio l’antologia dei ritratti di John Berger, sempre a opera di il Saggiatore, o l’ultimo romanzo di Tommaso Pincio, incentrato sulla figura di Caravaggio. Qual è per te il senso di narrare queste storie? C’è un modo “contemporaneo” di farlo?

Non ho letto il libro di Pincio perché è uscito in fase di chiusura del mio ed ero compresso dal risolvere alcune questioni. Ma a Berger aggiungerei Marcenaro come esempi di autori che m’interessano parecchio. Poi, ovviamente c’è Sebald. È una linea di scrittura europea che si contrappone a quella nordamericana o sudamericana, molto seguite da miei colleghi più giovani. Io vengo dalla cultura europea dell’ultimo quarto del secolo scorso, i libri di Chatwin, di Bernhard, anche Noteboom ha spunti che m’interessano; il cinema di Herzog o Wenders. Autori che hanno sempre collegato il reale con le esperienze personali. Mi piace il loro modo di eliminare gli orpelli, badare al sodo, esprimere l’essenziale. A loro accosto i classici che mi innamorano (ecco che spunta questa parola) Ovidio, Omero, il mondo greco classico, così lontano ma così costantemente presente al nostro. Più passa il tempo e più lo trovo nostro contemporaneo. Mi ci trovo bene. Detesto questo presente, lo stravolgimento del pensiero politico mi opprime. È nel mondo antico che trovo la risposta, nelle simmetrie del bello. Non so oppormi in altro modo all’imbarbarimento che sta devastando quel che amo.

(Filippo Tuena, Le galanti – Quasi un’autobiografia, il Saggiatore, 2019, pp. 670, euro 32)