Ce so’ storie che nun succedono, tipo in metro.

A me in metro nun me succede mai gnente. Tipo: mo’ sto in metro, e nun succede gnente. Sto zitta io, stanno zitti l’altri, ogni tanto sale uno co’ ’a chitara, poi uno coi bonghi, poi n’antro caa fisarmonica, poi uno caa pianola, uno cor piffero, n’antro caa tromba, arivi a Termini che pe usci’ dar vagone devi chiede er permesso alla filastrobbica de’ Londra, porcoddèna.

Io so ’na pischella come tante de oggi, solo ’n pochetto più busta* delle altre de oggi, irrimedievormente convinta che i valori so’ più importanti dell’aspetto. Un concetto che non tutti capiscono, ma essendo io ’na busta certificata dai tempi der liceo, penso de esse nata facilitata. Mo’ che c’ho ventiquattr’anni er quadro daa situazione l’ho inteso bene.

Comunque vabbè, dicevo che a me in metro nun succede gnente, però all’altri sì. Tipo all’amica mia Marusca.

’A prima cosa che fa Marusca, quanno se sveja aa matina, è chiamamme. Un tempo era da fisso a fisso, poi da cellulare a fisso, poi da cellulare a cellulare, poi da smartfon a cellulare, mo’ da ovunque a ovunque. Se nun rispondo, me imbocca direttamente a casa.

N’estate de quarche anno fa, mentre stavo a Termini a fa’ l’unico lavoro che avevo trovato, cioè spigne ai passeggeri i questionari pe verifica’ ’a gradevolezza der servizio daa stazzione, me sòna er devais. Era Marusca, e io sapevo che n’era successo gnente, però j’ho chiesto uguale.

«Che d’è?»

«Gnente».

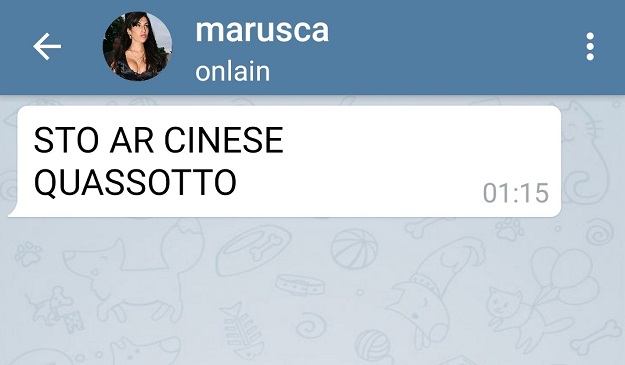

A Termini quer giorno a lavora’ co’ me, tanto pe cambia’, ce stava pure Sharon, l’artra mijore amica mia. Siccome lei “accollo” ce l’ha scritto ’n faccia, ’a gente già da svariati metri facevano er giro largo pe scanzalla, oppure strizzavano l’occhi pe fingese cecati e passa’ avanti senza inculassela de pezza. Poi ariva er messaggetto de Marusca:

e decidemo che è ora de anna’ in pausa pranzo ar piano inferiore daa stazzione, che c’ha li stessi negozi e posti pe’ magna der centro commerciale Euroma2 ma co più spazio pe’ muovese cor trolly e co ’e valigge.

Mentre s’abbuffamo de fritti cinesi come se nun ce sarebbe ’n domani, Marusca se n’esce incongrua:

«Ma v’aricordate che tajo, er campeggio de Ladispoli?»

Io e Sharon se guardamo nell’occhi.

A Ladispoli insieme ce semo state dieci giorni l’estate prima, ammassate ’n tre in una tenda bucata che cascava ar primo soffio de vento. L’urtimi due giorni ’a tenda l’amo usata direttamente come coperta.

Sharon era stata tutta la vacanza da ’na parte a fa’ l’amebba ar solito suo, Marusca invece s’era messa co Giangrande, uno timido e secco de Rebbibbia. J’avemo dovuto tene’ er moccolo e lassaje ’a tenda-coperta l’urtimi tre giorni.

Vabbè, armeno me so’ fatta er bagno a un mare diverso da li cancelli de Ostia e de Capocotta, sinnò a Ladispoli che ce vai a fa’?

Ar campeggio de Ladispoli incontri gente de Roma che a Roma nun te fileresti mai perché sta lontana trenta chilometri da casa tua, ché a mòvese coi mezzi diventano anni luce. Poi quando torni a Roma, se voi mantene’ i rapporti, devi esse bravo.

Marusca è ’na cifra brava, sta co’ Gerlando da tipo nove anni e mezzo, e lui in questi anni è sempre stato l’unico, ce sta scritto pure su Feisbuc:

Da ’na parte ce sta lui che è l’unico, dall’altra tutti l’artri che invece so’ numeroni.

Marusca li mette tutti come fidanzati unici su Feisbuc e poi filtra i contenuti. L’insieme degli unici lo visualizzamo solo io e lei, che lei de me se fida e poi ar pollicetto mio der laic Marusca ce tiene sempre ad aveccelo.

Gerlando secondo me in nove anni e mezzo s’è ammoscato ’n po’, e lei che è de larghe vedute, ma ’n ha mai approfondito ’a probblematica.

Lui Marusca la ama pe’ davero, in fondo je piace così.

Co ’a quarta de reggiseno.

Comunque ’sta cosa che all’improvviso Marusca se mette a rivanga’ er campeggio a Ladispoli, e c’è venuta fino ar cinese de Termini pe’ dilla, è sospetta. Io penso che ’sta a intrallazza’ quarcosa, e de sicuro ’o pensa pure Sharon. Che ’nfatti me sta a guarda’ co’ du’ occhioni eloquibbili da un minuto bono.

E poi me dice:

«Che me passi er chèciap?»

N’ha capito ’n cazzo. Come ar solito.

Pijo io l’iniziativa, forse è mejo.

«Ma che te sei risentita co’ Giangrande, per caso?»

Marusca arossisce tipo vergine der Medievo.

«Eh, casuarmente me sa che sto giusto a anna’ da lui».

«A Rebbibbia?»

«Eh. Là abbita».

’Na cosa che m’arisurta de Marusca è che lei nun pensa, se butta.

Mica come me, che sempre a pensa’ a che faccio, a che nun faccio, ma sarà er caso, ma ’ndo vado che so’ ’na boosta co’ du O.

E intanto er tempo passa.

E dar cinese so’ rimasta da sola.

Quando torno ai binari pe riattacca’ er lavoro, ce sta Sharon co’ ’na regazzina de dieci anni, piccoletta co’ ’n par de occhiali tipo Augusto dei Monadi.

«Aoh – me dice Sharon – io me so’ scocciata. Nun se ferma nessuno. Vado a vede’ da Ichea se c’anno lavoro».

«E ’a regazzina?»

«È l’unica che me s’è accollata, e manco è grande abbastanza pe valida’ er questionario. Ciao Boo».

«Mi fai il sondaggio?», me chiede la regazzina.

«Ma ’n cell’hai ’na madre?», je dico.

Sharon sta già sulle scale mobbili che me grida: «Vabbè, dài, se sentimio».

Me tocca cerca’ pe tutta la stazione ’a mamma de st’accollo, che nun sta zitta n’atomo e ner frattempo pija er modulo mio der sondaggio e se mette pure a ’nventasse ’e domande.

«Ce l’hai il fidanzato?»

«No».

«Sai fare la ruota?»

«No».

«Ce l’hai il lavoro?»

«Fa’ n’attimo mente locale. Tu’ madre ’ndo po’ èsse annata, seconno te?»

«E la tua?»

«Sta ’n Francia», je dico.

«Perché?»

«Boh. È francese, sta in Francia. Mi’ padre è der Laurentino P38, e là sta. ’A gente vivono nei posti loro».

’A creatura stacca er fojo e moo dà.

«Tieni, ti ho fatto il sondaggio. ’Sto lavoro è proprio una cavolata».

Ar megafono daa stazzione quarcuno se schiarisce er raspino ’n gola e poi dice che ar binario cinque ce sta ‘n treno che va a Milano.

«Dove ti piacerebbe andare?», me chiede l’accollo.

«Boh. Nun so’ mai stata da nessuna parte».

«Non vorresti andare in Francia?»

«E che ce vado a fa’?»

«Per stare vicino alla tua mamma. È brutto stare senza la mamma».

Me casca er core.

«Dài, piccole’, mo’ la trovamo tu’ madre, tranquilla», je dico.

«Ma io lo so dov’è la mia mamma».

«E allora che cazzo vòi che me stai a fa’ perde ’na giornata sana?»

«Non ti volevo lasciare – m’arisponne. – Mi sembravi tanto sola».

’A mamma de Carola stava alla Coin der binario ventiquattro, quello ’n fonno a tutto. De mestiere trucca ’e signore che passeno e le ristucca da capo a dodici, poi dopo je spigne i prodotti der meicàp. Manco s’era accorta che su’ fija se n’era annata via. Capirai, quanno sei regazzina, er tempo de girasse e ciao mamma.

In quel momento sento annuncia’ l’urtima chiamata der treno pe’ Milano. Sarebbe ’n atomo salicce. Cinque ore ar cesso in classe Superscroccoeconomy e poi, ’na volta a Milano, che ce metto a ariva’ ’n Francia?

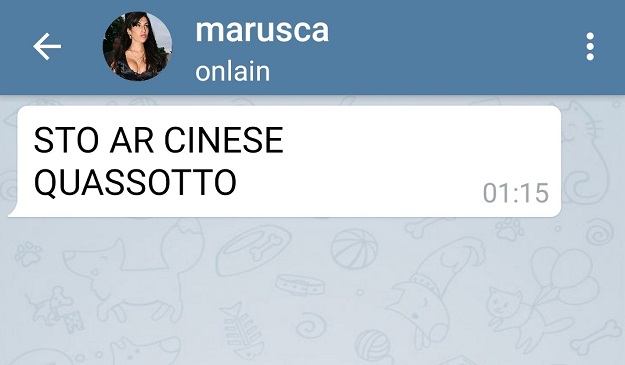

Mentre che me perdo ner mio viaggio mentale ma pur sempre economico, che qua pure li sogni a occhi aperti ormai te presentano er conto, me uozzappa Sharon: dice che l’hanno presa da Ichea a fa’ la pianta ornamentale. Poi me uozzappa Marusca, che sta de novo ar cinese a piagne e me dice: «Te prego, vieni che sto male».

E siccome quella che mò sto a racconta’ è ’a storia de Marusca e no ’a mia, me lasso tutti i binari a ’spalle e imbocco de novo dar cinese.

Marusca c’ha ’na rosa in mano ed er trucco sfatto de lacrime. N’è mai annata da Giangrande. «So’ ’na zoccola», continua a ripete come ’n ciddì masterizzato a cazzo.

Praticamente, prima de pija’ ’a metro, ha incontrato un modello polacco bellissimo che se chiamava Kasimiro, Kazimiero, boh, cazzi sua, e gnente, questo s’era perso, e lei invece s’era ’nammorata come ’na cojona.

L’ha accompagnato a piedi a San Lorenzo e lui j’ha pure offerto er vino coi bruscolini, poi s’è fermato ar portone daa fidanzata sua, j’ha detto «Krazie tante sciao bela» e l’ha accannata là.

Me ricorda che Giangrande la sta a aspetta’ a Rebbibbia da tipo n’ora e mezzo bòna, poi scoppia a piagne de novo perché je s’è pure scaricato er telefono a forza de fasse i serfi cor polacco bellissimo.

«Nun so che fa’, Boo».

«Ma scusa, vai a Rebbibbia a vede’ se ce sta ancora, no?»

Me guarda strana. Poi fa de sì caa capoccia.

«E sì. E certo. È l’unica. Sei popo n’amica. Grazie, Boo».

’A vedo scompari’ sculettando ner carnaio de gente, direzione Rebbibbia.

Li grandi ammori, prima che ariva l’eppi ending, hai fatto ’n tempo a finì quindici eppi auar.

Però poi com’è annata a fini’ non lo so manco io. Marusca, tutte ’e vorte che je lo chiedo, dice sempre:

«Too dico n’antra vorta».

Ce so’ storie che succedono all’artri e non a te, e ce pensi pe’ passa’ er tempo. E meno male che ’n sai come finiscono, perché fòri dar vagone ce sta scritto Lepanto e io so’ arivata e devo scenne. C’ho n’appuntamento che me può svortà ’a vita, de quelli che dopo gnente sarà più come prima. Ma lo racconterò n’artra vorta.

* Se stai a Roma e nun sei esattamente ’na bella ragazza, sei ’na busta. Se poi sei talmente busta che pure le buste quando te vedono se mettono a ride, allora sei ’na Boosta Pazzesca.

Boosta Pazzesca nasce e vive orgojosamente al Laurentino 38, a Roma sud. È qualcosista FRI LENZ, fa qualunque cosa pe’ diventà qualunque cosa. Pe’ provacce ce prova, pe’ riuscicce non ce riesce. Ner frattempo però ha scritto su Nuovo Paese Sera, Mymovies e Il Garantista. Ha molti sogni ner cassetto e un romanzo ner settimino perché i cassetti, come li cassonetti, so’ già troppo pieni.