Libri

La sperimentazione linguistica di Ezio Sinigaglia

L’inattuale attualità della letteratura

di Claudia Cautillo / 11 giugno

Con la sua prosodia e musicalità antica, dallo stilnovistico ritmo ondeggiante de «l’ali del suo ferito amore spalancate battendo», o del «d’intorno la testa movendo siccome i colombi fanno», di richiamo alla sottile eco metaforico-linguistica delle terzine amorose di Paolo e Francesca, L’imitazion del vero di Ezio Sinigaglia (Terra Rossa Edizioni, 2020), non è semplice pastiche di questo o quell’autore della classicità, nostalgico gioco fine a se stesso di una prosa anticheggiante, ma instancabile lavoro di ricerca sulla sintassi non meno che sulle forme e i generi letterari, fucina di uno scrittore che si propone di creare una sua lingua, un italiano coevo in cui l’immaginifico si mischi al popolare, l’aulico al comico, il volgare al latineggiante.

Se, da un lato, l’«alta la fiamma innanzi a sé nella destra levando» di Nerino, il giovanissimo e avvenente garzone di bottega dell’inventore Mastro Landone – il cui personaggio, per aspetto fisico, professione e carattere fa pensare al Leonardo da Vinci descritto nelle Vite del Vasari – riporta immediatamente alla memoria la cantante armonia del verso dantesco, dall’altro l’onomatopea dei vari «timmetamme», «cricchecracche» o «in più piccol cracche» sono pura invenzione linguistica di divertita ironia, che col loro ossimorico contrasto ben si sposano all’andamento sontuosamente lirico delle frasi.

Come il Manzoni de I promessi sposi o il Gadda di Eros e Priapo, che pur affermando di aver scritto le proprie opere in dialetto fiorentino hanno soprattutto inventato una lingua personale, una particolare costruzione della frase che li rende immediatamente riconoscibili, così L’imitazion del vero si propone piuttosto come un italiano finto antico che, obbedendo alla necessità di scostarsi dall’odierno appiattimento linguistico di una letteratura omologata, schiacciata dal meccanismo stritolante dell’industria editoriale quanto della pressione mediatica, afferma la propria vocazione controcorrente volgendosi alle origini della lingua, tornando alla sonorità cantata della parola, a un suo utilizzo cesellato, studiato, musicale e armonioso.

Infatti, similmente a La passeggiata, che apre la raccolta di Tommaso Landolfi Racconti impossibili (Vallecchi Editore, 1966), riuscitissimo esempio di divertissment linguistico non esattamente riconducibile all’italiano di un’epoca definita con precisione, variandone i termini dal toscanismo quattrocentesco di «scappini delle calze», presente già dalla fine del Duecento nelle pagine de Il Novellino, allo «scaprugginare» del dialetto triestino o al trecentesco «bozzima», anche la lingua della novella di Sinigaglia, ambientata nell’immaginario regno di Lopezia di un’imprecisata era della cristianità antica – forse Medioevo, forse Rinascimento – non ha circoscritte preoccupazioni filologiche e può dunque giocare liberamente con le parole, nell’incessante avventura di una propria inattesa e inusuale modernità.

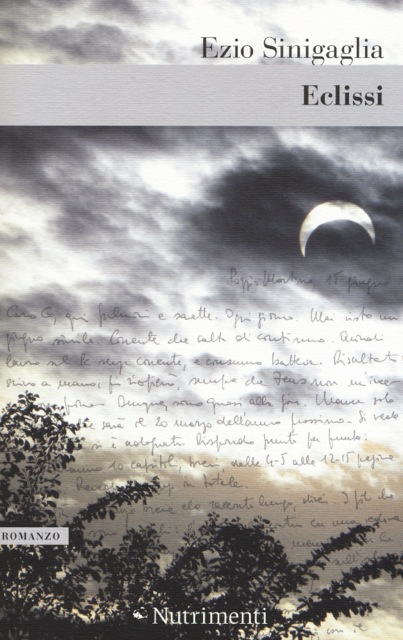

Ciononostante, a differenza de La passeggiata, che in quanto modello di letteratura criptata si pone come sfida anche per il lettore più colto, Sinigaglia non crea un testo oscuro di affascinante ma difficile comprensione, quanto piuttosto il cadenzato narrare di una favola dal linguaggio mescidato. Come nell’inventivo multilinguismo di Madame Stella del precedente Il Pantarei (1985) – ripubblicato da Terra Rossa Edizioni nel 2019 – non meno che della Mrs. Wilson del più recente Eclissi (Nutrimenti Edizioni, 2016), che mescola un acrobatico ed espressivo italiano all’inglese della propria lingua madre, Mastro Landone, Nerino e gli altri personaggi de L’imitazion del vero sono, nel loro fantasioso miscuglio di termini, da «al postutto» a «ch’immancatamente», «siccom’appunto» o «amendue», perfettamente comprensibili anche da parte di quei lettori che, nel sintetico gergo editoriale, non vengono definiti “forti”.

Discorso sull’innovazione specularmente inverso nel caso del lavoro sulla parola svolto da uno tra i più noti esponenti della sperimentazione linguistica degli ultimi trent’anni – Michele Mari – in Io venìa pien d’angoscia a rimirarti (1990): romanzo che, vedendo protagonista il fratello di Leopardi, utilizza sintassi, vocaboli e stile dell’italiano colto del diciannovesimo secolo, dunque più imitando che inventando una propria lingua. Senza precisa ambientazione storica è invece il successivo La stiva e l’abisso (Einaudi, 1992), viaggio visionario nel linguaggio delle storie d’avventura e di mare quali quelle di Melville, Stevenson, Conrad o Salgari, in cui Mari riproduce il carattere ibrido di una scrittura tra sceneggiatura teatrale, giornale di bordo e trattato scientifico. Qui il sapiente uso della lingua mescidata, tra elementi lessicali inventati e altri – bizzarri e inusitati – di uso dialettale come il lombardo «zabette» o dall’etimo classicheggiante come «la possa», offrono un parallelo agli «amiusante» o ai «polloni» di Mrs. Wilson quanto agli «eugeniale» di Eugenio Akron di Eclissi.

L’opera di Sinigaglia dunque, nel suo sperimentalismo linguistico in divenire, così come nell’interrogarsi sulla struttura stessa della narrazione, ora ridisegnando i confini tra romanzo e saggio, come nella loro indistricabile commistione ne Il Pantarei, ora nella composizione de L’imitazion del vero, in cui si può leggere un riferimento alla tradizione della novella classica, da Boccaccio a Sacchetti a Bandello, ci parla dell’urgenza, oggi non più procrastinabile, di una profonda azione di rivitalizzazione della letteratura che, risalendone alla forza elementare e propulsiva delle origini, si offra come contrasto all’uniformante, ripetitiva banalità di gran parte della produzione contemporanea del nostro Paese, orientata verso più facili e commerciali schematismi.

Operazione di rigenerazione dell’arte attraverso la riscoperta della sua genesi, già svolta dalle avanguardie del Novecento in tutti i campi, da quello figurativo e plastico al letterario o musicale, che ha avuto però esiti maggiori soprattutto nel resto d’Europa e oltreoceano – dal recupero dell’arte primitiva di Picasso all’influenza della millenaria musica etnica africana sul jazz e il blues statunitensi – penetrando assai meno nel trincerato tessuto culturale italiano il quale, specificatamente riguardo alla letteratura, non ha sempre saputo rinnovarsi attingendo alle proprie radici tanto da abbandonare la periferia culturale in cui si trovava, traguardando verso il centro dell’attenzione internazionale.

Perché, sebbene correnti come la transavanguardia, l’ermetismo o il futurismo abbiano nei decenni profondamente innovato il clima culturale nostrano e non solo, di fatto e in particolar modo in ambito letterario è mancata una più duratura e incisiva rivoluzione concettuale, linguistica e formale paragonabile all’impatto spartiacque, a livello planetario, di giganti quali Joyce, Faulkner o Beckett. Dunque si rende oggi più che mai necessaria l’inattuale attualità dell’invito di Sinigaglia, la cui produzione è attraversata soprattutto da le fil rouge di un’eclettica e originale volontà di sperimentazione in fieri.

Appassionato lettore di Gialli, al contrario della vastissima creazione del grande Simenon – quasi l’ossessione di riscrivere incessantemente lo stesso libro, sia pure in un’eccezionale, pirotecnica e inimitabile declinazione di varianti – la sua è piuttosto dominata dalla necessità contrapposta di rinnovarsi costantemente: nell’anticipazione del secondo capitolo del suo romanzo inedito Fifí, Sciofí e l’Amor, di cui sono stati pubblicati due estratti sulle riviste Fronesis e Nuovi Argomenti, le tematiche ricorrenti dell’erotismo e dell’omosessualità dei suoi precedenti lavori si combinano assieme nella direzione della ricerca di un ulteriore, aperto approdo linguistico.

Qui, l’ironia di un timbro espressivo irrigidito nella sua desueta forbitezza accademica, che sembra ripercorrere modi e stili del primo Novecento «avevo suggerito a Fifí di retrocedere di almeno dieci passi dal ciglio dell’abisso perché non corressimo il rischio di precipitarvi nell’offuscamento del risveglio»; «svelando agli occhi assetati e ai cuori inteneriti dei marinai il disegno divino della costa»; «a volte, mentre eravamo là stretti nel buio nel nostro giaciglio di vibranti emozioni e di stupidità incommensurabili, industriosi nel separare senza tregua, sotto il ferreo taglio di una lama manichea, il sacro del voler bene dal profano dell’amare, ci prendeva, con una rarità statistica che sarebbe interessante sottoporre a indagini medico-scientifiche, il desiderio di fumare» si mescola imprevedibilmente, in uno stesso periodo, al più basso tono colloquiale della moderna quotidianità «spessa come una scorza di limone o al più come una fetta di melone dopo che la polpa te la sei succhiata», risalendo poi, in altri momenti, a esiti lirici su un registro di raffinatezza proustiana «per lucentezza palpitante delle punte d’acciaio azzurrato delle stelle».

Coerenti con la sempre insoddisfatta indagine formale, strutturale e linguistica, i brani tratti dal prossimo lavoro di Sinigaglia lasciano intravedere il piglio di uno sperimentatore che, alla continua ricerca di nuove possibilità espressive, apporta alla pagina la confusa freschezza di un esordiente insieme all’entusiasmo dell’erudito. Quasi richiamando alla mente, per il carattere dichiarativo e didascalico e lo stato di sospensione e aggregazione a collage degli elementi linguistici, la resa del grafitismo preciso e tuttavia in collisione delle componenti visive di una tela di Basquiat, Sinigaglia prosegue nel tentativo, sempre rinnovato, di rispondere a una propria, autentica necessità comunicativa.

www.flaneri.com

www.flaneri.com