Quelle bestie di scrittori non fanno altro che parlare di noi…

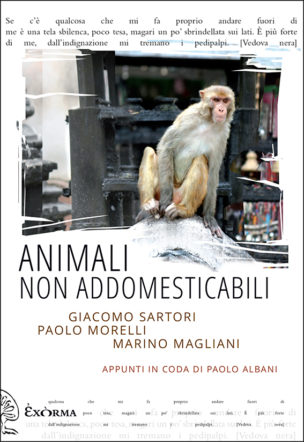

“Animali non addomesticabili” di Giacomo Sartori, Paolo Morelli e Marino Magliani

di Cristiana Saporito / 11 novembre 2019

In principio fu Cortázar, figlio famelico di altri inizi che principiarono molto prima di lui. Diciamo che io sono partita da Julio. Dal suo Bestiario, che è un pugno amaro di dinamite. E ogni volta che la testa mi formicola penso ancora sia tutta colpa delle mancuspie, astrusi mammiferi in grado di trasmettere la cefalea come fosse uno starnuto.

Ma dentro quel titolo (Bestiario, appunto) pulsa tutta una giungla mugghiante di testi con addosso secoli di inchiostro. Cataloghi miniati dell’immaginario, in cui ogni fiera, più o meno esistente, ha diritto d’asilo nella nostra memoria, nei corpi cavernosi di angosce e giudizi morali. Animali placidi e virtuosi, altri avidi e satanici, spettri del meglio e del peggio dell’umano lettore nell’orizzonte medioevale. E perché no, anche dei seguenti.

E dal primo esemplare, sfornato da redattore anonimo fra il II e il IV secolo dopo Cristo ad Alessandria d’Egitto, sono scrosciati infiniti altri epigoni, oltre a quello fatalmente reinterpretato dallo scrittore argentino.

Insomma, il regno animale, per la bestia parlante che vi appartiene e che si proclama ultimo anello della creazione, è materiale altamente infiammabile. Forse perché, al di là di supponenti primati, sotto la vecchia cuticola di branchie e di artigli, il bipede sapiens si riconosce fin troppo negli infimi istinti di carne e sopraffazione dei suoi “molto simili” e parlarne diventa un impulso.

La domanda, rimpallata da pagine e millenni, è sempre la stessa: quanto di noi c’è negli altri (animali) e quanto di loro ospitiamo nelle nostre umanissime anime? Saperlo costa troppo, costa tutto il nostro tempo, ma tentativi di ipotesi interessanti sono scivolati in libri recenti come Gli animali che amiamo del visionario Antoine Volodine, Animali domestici di Letizia Muratori o Come una bestia di Joy Sorman.

Altre voci, o forse sarebbe più appropriato dire altri versi, sono quelli espettorate da Animali non addomesticabili (Exòrma, 2019), lavoro corale firmato da Giacomo Sartori, Paolo Morelli e Marino Magliani.

La promessa con cui si debutta è quella di «riconvertire il nostro immaginario», deponendo le solite pretese di umanizzare le “belve” dirimpettaie e provando piuttosto a rovesciare la lente, così che accada di «caninizzarsi, dromedarizzarsi», polipizzarsi, insomma di inselvatichirsi al punto giusto di cottura narrativa.

Certo, viene sempre da chiedersi, considerando che la scaturigine di questa inversione di rotta prospettica è sempre tremendamente umana, quanto di realmente praticabilmente sradicato da se stessi sia possibile ideare e incollare addosso a esseri squamati o unicellulari. Ma insomma, la volontà è chiara. Incarnata da ogni autore in modo differente.

Giacomo Sartori ci propina la sua carrellata di protagonisti impensabili e ripensati: monologhi sfiziosi, perfetti per un adattamento teatrale, di cui alcuni sono più efficaci di altri.

Malinconico il bruco, che nella sua umiltà di miti zampette interroga la smisuratezza del cielo, deliziosamente ansiosa l’ameba, minacciata dalle correnti e dai presagi oceanici, come chiunque senta di vivere sul filo; perseguitato il canarino, dal gatto, dal freddo e dall’ungulata indifferenza di tutta la famiglia, che lo vede pendere dentro una gabbia come un arredo scomodo. Ci si aspetterebbe un’ironia più sferzante, dalla formica guardona, dall’eposilla (scoperta grazie a questo racconto) tutta racchiusa in un battito, dal dromedario polemico e inaridito da un deserto ominiforme. Gli spunti alla brace sono parecchi e non tutti sfruttati a pieno.

È poi la volta di Paolo Morelli, che si cimenta in un’operazione decisamente più ardita: cucire intorno ai bestiali perimetri una veste dialettale, una vera e propria lingua, popolare, terrigna, ad alto contenuto regionale. Ne risulta un «parlamento animale […], un coro di animali insolenti, critici, romantici, folli, curiosi, stupefatti, invasati, presuntuosi, nostalgici, soprattutto maleducati».

Nel caso della Sorca del Bronx, che bestemmia creativamente più spesso di un portuale livornese, la definizione si attaglia a dovere, anzi, suona quasi eufemistica, ma con l’orso Vincenzo o Maria la sogliola il dialetto dilaga e lascia poco margine di godibilità. Magari anche qui il lato interpretativo aggiungerebbe sale alla tessitura d’insieme.

Molto più intellegibile (per ovvie ragioni) il cigno beffardo di Villa Borghese, ma nessuno di questi scorci selvaggi lascia un segno durevole. Prova di caratterizzazione vernacolare di certo originale, dove tutto animalescamente si relativizza («Si fa presto a dire puzzola… Eh, sì, si fa presto… E chi è che lo dice? Lo dicono quei lì che si credono di metter nomi a tutto. Ma è a me che mi puzza, non mi sta bene per niente») e dove tutti i nostrani intenti predatori raschiano solo la miseria che meritano, ma resta ancora l’attesa per un testo più incisivo.

Che potrebbe arrivare con Marino Magliani. La terza parte si affaccia con il racconto Il cane e il mare. La storia è quella di Cobre, portato a sperdersi dal suo padrone alla fine di luglio. Esalato come un affanno, trattato come facciamo con ciò che inevitabilmente ci pesa troppo addosso. Lasciato andare dentro una sera di vento, mentre già lo presentiva, fiutando l’abbandono come un tartufo in superficie. In quel punto si avvia il suo viaggio, l’ostinato tentativo di tornare a casa, o verso qualcosa che le somigliasse.

Le pagine offerte da Magliani sono quelle con a bordo il più alto tasso poetico. Cobre si torce di fame e i paesaggi che solca sembrano quasi carnosi: «Spogliato dalle unghiate di sole, il fondovalle diradava le sue segrete frescure. Si andava incontro a spazi sempre più aperti e chiari, anche se tutto quel dilatarsi assomigliava ancora così poco a cosa aveva in mente. […] E pensava a come si sarebbe messo a correre se al posto di tanta fronda e pietra, passata una di quelle curve, l’avessero sorpreso le vele bianche che vedeva dal collo delle palme».

Ci sono bocconi di bellezza nei luoghi e negli incontri, ma la trama si diluisce più del necessario e allora serve il secondo testo, Il figlio del cane e le colline per addensare e sussumere il senso del precedente. Il figlio spiega il padre, lo comprende, lo trascende e cerca di abbeverarsi a un destino diverso. Il pezzo è il migliore di tutta la raccolta e basterebbero pochi brandelli a confermarlo: «Distinguo i miei passi nel risciacquo, se mi fermo mi pare di mineralizzarmi, divento la cantilena dei rumori sotterranei del molo».

E soprattutto: «Vi dà fastidio riconoscere la mia voce, vero? Immaginate quando riuscirete a sottoporci a trapianti, l’esperimento dei denti umani al posto dei canini, le mani come estensioni degli arti. Cosa faremo quando ci regalerete un cervello? Vi adoreremo o vi odieremo?»

Prima che esista una risposta, dovremmo provare noi a lasciare che siano, a disinserire smanie, a non trattarli come persone o come accessori della nostra solitudine. Continueremo a scriverne. Continueremo a leggerne. E loro (si spera), molto felicemente, non lo sapranno affatto.

(Aa. Vv., Animali non addomesticabili, Exòrma, 2019, pp. 288, euro 16,50, articolo di Cristiana Saporito)

LA CRITICA

Piacevole miscellanea di brani e di ipotesi su vita, opere e riflessioni bestiali. Esperimenti letterari, più o meno ficcanti, per socializzare con istinti (forse) poco distanti.

Comments