Un illecito tour di Černobyl’ nei giorni della quarantena

Leggere “Una passeggiata nella Zona” di Markijan Kamyš

di Cristiana Saporito / 14 marzo 2020

Questo non è un articolo come gli altri. Non l’ho già ideato, non mi sto limitando a travasare riflessioni essiccate altrove. Non ho in caldo ogni scatto futuro. Eppure lo so. Per il semplice fatto che sta nascendo dentro a una bolla. In un’incubatrice incredula, mai esperita prima. Per il semplice fatto che da tre giorni (e s’ignora per quanto) il Paese è congelato nella sua cattività domestica, per un decreto del Governo.

Non si può uscire, non si può entrare. Così, non resta che stare. Si sta, ci si aggira nelle proprie gabbie ben ammobiliate. Chi da solo, chi con condimento acustico di minori al seguito. Anelando l’ovvietà di quei passi sprecati tra noi e chissà chi altro. Tra vorrei e posso farlo. Da giovedì ci si comprime a casa, senza una goccia di entropia. Un virus ci tiene alle corde e allora l’unica mossa possibile è quella che lascia deambulare solo le nostre parole. Quelle che scegliamo e che quindi ci appartengono.

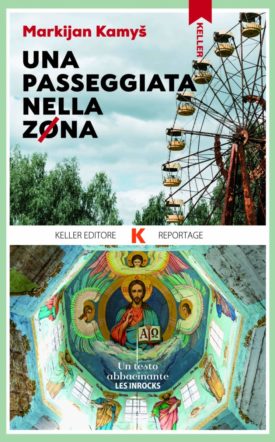

In un giorno così sembra quasi un contrappasso dantesco recensire questo libro pazzoide intitolato assurdamente Una passeggiata nella Zona di Markijan Kamyš (Keller, 2019). Assurdo non solo perché appunto per chiunque è proibito abbandonare il proprio giaciglio se non per riempire un carrello di cibo, ma perché anche in condizioni di umana viabilità, la meta narrata per la suddetta promenade non è esattamente in cima ai sospiri, sotto le stelle.

Kamyš, viso clandestino di cui pochissimo si apprende anche su Internet, ha sfornato un reportage da fuorilegge. Un ardito allucinato pellegrinaggio nei territori di Černobyl’. Proprio quella. La cittadina ucraina sfregiata irreversibilmente dal mastodontico incidente nucleare del 26 aprile 1986. Una simulazione di guasto tramutata in disastro ottimamente riuscito. Il sistema di raffreddamento s’inceppa e il reattore numero 4 deflagra e cambia tutto. Converte un villaggio in una smorfia di pietra. Novella Pompei con aggiunta di veleno. Quello che non è nebulizzato, implode di marcio, rendendosi inavvicinabile. Per un conto di anni ancora in vigore. Tutto si fa cancerogeno. Abitanti compresi, confezionati in un aderentissimo destino intossicato, come le falde e le gelate. Come le zolle e le speranze.

Ma questo è tristemente noto. Per chi come me ricorda i bicchieri farinosi pieni di latte in polvere e per chi da inconsapevole e più giovane si ragguaglia neanche a dirlo tramite una splendida serie tv. Ciò che davvero non sospettavo è che da anni esistono forme di turismo autorizzato nei luoghi disfatti. Anche se quello del nostro autore non è nemmeno un caso del genere. Perché lui, stregato da un sortilegio sfuggente, esegue viaggi non legalizzati in aree inaccessibili. Dove solo la follia fa da tour operator.

«Non mi piacciono né il post-industriale né il post-apocalittico. […] Sono comunque qui. […] Quando le tenebre ti sorprendono all’improvviso e si estendono all’infinito. E ogni stralcio di luce lo accogli con infinita gratitudine. Striscio tra le nevi mattutine attraverso sconfinati campi e affondo in quel mare bianco, spingendolo giù verso la terra, sempre più in basso. […] Spengo la camel nella neve e mi chiedo, come ogni volta, perché sono venuto qui, portandomi dietro questa gente. Non lo so, non so rispondere».

Eppure, ipnotizzati anche noi da quest’incantesimo letale, c’incamminiamo sulle sue impronte, verso una sfilza di luoghi impronunciabili e impraticabili, verso perimetri blindati che non sapremmo immaginare. Oltre le scenografie scheletriche di quella vita fossile, di quel quotidiano cristallizzato e imbottito di polveri. Oltre le scuole accartocciate, oltre la cartolina sovietica esplosa in frantumi, oltre il turismo sciacallo e affamato che si immortala sotto la scritta Pryp’jat’ (città a 3 km dalla centrale nucleare).

«Alla fine siamo arrivati a Lub’janka, l’oasi della vecchia Zona, dove aleggiano ancora gli spiriti delle vecchie che sono morte, dove ci sono ancora gli orologi, che però non ticchettano più […] Lub’janka ricorda la Zona degli anni Novanta, quei tempi selvaggi quando entrando in casa ancora pensavi: qui ci ha già abitato qualcuno. Qualcuno che viveva senza acqua e senza luce. Qualcuno che l’acqua la prendeva dai pozzi avvelenati e coi suoi settant’anni spaccava la legna e teneva sempre la pistola carica e la ricetrasmittente a portata di mano, per stare in contatto col posto di blocco poco lontano da lì, ché non si sa mai […]»

Kamyš solletica il limite e lo sposta più in là, perché ha già sfidato lo sfidabile e rischia di annoiarsi, con la sfrontatezza del predone e il delirio del poeta. Sa bene di attingere molecole inquinate, di bere acqua radioattiva, ma quelle mani sprofondano nel cuore delle pozze, i suoi piedi affogano in un ghiaccio che tracanna anche le gambe e continuano a solcare foreste che pungono come coltelli. Lui sa e prosegue. Perché ha bisogno «dell’irraggiungibile», di un rifugio tutto suo, inviolato e crudele. Di ritrovare battiti in quel petto di morte. Ha bisogno del freddo che scardina le ossa, di stanare paludi, di verbali della polizia, di zanzare e di linci e di nebbie da mordere sotto la lingua.

È un equilibrio sottile quello che assaggiamo nelle sue righe, in perenne oscillazione tra la rabbia per chi scommette con la propria (r)esistenza e la fascinazione verso chi ha il coraggio sufficiente per compensare decenni delle nostre paranoie. In quella stessa Ucraina martoriata da cui Vasilij Grossman registrava i suoi resoconti come inviato della Stella Rossa, Kamyš addenta la notte troppi gradi sotto lo zero, agogna di tornare a casa ma già accarezzando la prossima tappa. Al di là di una forma esotica di autolesionismo, Kamyš cerca risposte tra croste e ferite. Per domande che ancora non possiede.

«So perfettamente che tra una ventina d’anni quei ragazzi e quelle ragazze con cui sono andato in giro per la Zona li incontrerò a fare la chemioterapia in qualche simpatico reparto oncologico di Kiev. E so anche che ci sorrideremo. Sorrideremo alla vita che ti sfida e ti dice dove divertirti, dove vivere, dove respirare. Perché alla fine siamo figli del nostro tempo. Dove altro potremo andare, se no?»

Difficile saperlo, soprattutto ora, soprattutto per noi. Che (ci auguriamo per un tempo minimo) abbiamo poche stanze come unica destinazione. Che dobbiamo schivare contatti come fossero pallottole e che per fortuna abbiamo miliardi di favole impossibili dentro cui non smettere mai di partire.

Comments