Infettati dalla paura

“Le brigate” di Ariel Luppino

di Emanuela Cocco / 1 luglio 2020

«In principio, anche peggio della malattia era la paura di ammalarsi: una specie di contagio parallelo».

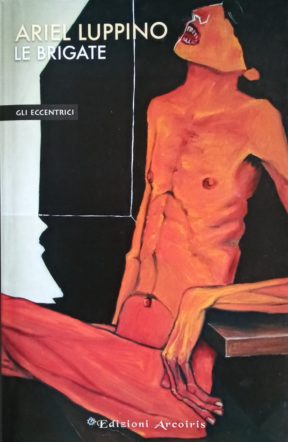

Nel romanzo d’esordio dello scrittore argentino Ariel Luppino, Le brigate (Edizioni Arcoiris, 2020) accade qualcosa di sorprendente. Sulla soglia delle prima pagine, dove ci attendono la violenza, la prevaricazione, la crudeltà insensata, arriva, spietata e irridente, la voce narrante della storia, che invece di tenderci una mano, giunge a intensificare la paura e lo smarrimento.

Siamo in Argentina, a Buenos Aires, catapultati dall’autore all’interno del terrificante Centro di Detenzione, dove le brigate, le guardie a servizio di un folle despota chiamato il Milite, hanno diritto di vita, di morte e di tortura, sui reclusi.

I diritti civili sono stati sospesi a causa di una misteriosa epidemia che probabilmente è stata causata dai topi, e in questa realtà in cui l’ordine morale è imploso ogni barbarie è permessa. I prigionieri caricati sui camion come bestiame diretto al macello vengono destinati alla pelatura dei i topi e svolgono il loro lavoro tra mille soprusi e spaventose violenze.

Uno di questi, il narratore della storia, riferisce con inquietante indifferenza una ordinaria giornata nel Centro di Detenzione, in cui può capitare di venire impalati perché ci si è arrischiati a bere sangue di topo per dissetarsi, o dove una donna può essere punita infilandole un ratto vivo nella vagina, oppure, come accade sempre più spesso, tanto le guardie quanto i reclusi possono trovare sfogo alla loro condizione di deprivazione, noia e abbrutimento morale, seviziando il Capitano, un uomo debole e inefficiente, il più esausto tra i detenuti incapace tanto di eseguire gli ordini quanto di reagire alle offese.

«Quello che comandava tutto e tutti, e che l’aveva preso di mira fin dal primo giorno. Vedeva come un affronto, una specie di offesa personale, che uno dei suoi uomini si fosse rivelato un pusillanime. Come se la debolezza del Capitano attentasse alla sua autorità, come se la mancanza di energia dell’altro rappresentasse una forma di resistenza nei suoi confronti».

Il Capitano è la vittima predestinata, colui che più di tutti attira su di sé le sadiche attenzioni del Milite, così come il disprezzo dei compagni di prigionia e le punizioni violente e immotivate delle guardie. Tutto è così intollerabile che siamo da subito spinti a solidarizzare con il protagonista, la voce narrante del romanzo, un uomo in cui crediamo di scorgere un’ombra di compassione e un possibile alleato con cui attraversare il parossismo di queste scene.

Ma quando il Milite, che si serve di lui affidandogli i compiti più disparati (dal pelatopi, al segretario, al barista, al bruciacadaveri) gli dà l’incarico di sorvegliare e punire i suoi compagni di reclusione, l’autore ci strappa via ogni consolazione, mostrandoci in poche frasi la facilità con cui è possibile cambiare ruolo all’interno della stessa realtà iniqua in cui siamo immersi, e decidere di infliggere il dolore invece che subirlo.

Il narratore – scopriremo poi che si tratta di un aspirante scrittore in rotta con la tradizione della letteratura argentina e soprattutto con gli infiniti epigoni di Juan José Saer, considerato uno dei più influenti autori della letteratura rioplatense – non è tanto diverso dai suoi aguzzini, come loro è implacabile, è una vittima che, appena gliene viene data l’occasione diventa, con un certo macabro gusto, a sua volta carnefice: «Per il Capitano iniziò allora a mettersi molto male. Io ero implacabile».

In questo romanzo privo di redenzione anche la voce narrante è implacabile, per il lettore arriva già dalle prime pagine la consapevolezza di essere in guerra e di dover combattere da solo contro il dolore e la paura che gli verranno gettati addosso durante la lettura, non appena sarà entrato nel terribile carcere romanzesco costruito dall’autore. Solo, in trincea, senza nessuno a tendergli la mano a parte la letteratura, al lettore non resta altro da fare che gettarsi nel flusso di questa prodigiosa macchina narrativa dal ritmo complesso, musicale, denso di accelerazioni e distensioni, di vette e precipizi narrativi.

«I pazienti riescono a concatenare una serie di fonemi, persino ad articolare parole, ma ciò che dicono rimane oscuro, elusivo, come se ogni frase derivasse da un sistema di cifratura».

Le brigate è una storia di orrende trasformazioni in cui anche le parole si deformano per evocare il linguaggio della paura, la sola nota costante che riecheggia nel corso di tutta la costruzione drammatica.

Mentre il Milite progetta una delirante guerra per recuperare le isole Malvinas e tra le pagine del romanzo continuano ad ammassarsi corpi seviziati, scene di tortura, di stupro e di devastazione fisica e morale, Ariel Luppino allestisce un cruento teatro dalle marionette insanguinate e deliranti, in cui rivivono, a tratti, i grotteschi incubi propri del grande Alberto Laiseca, ma anche temi quali la poetica dell’uomo-marionetta e della totale casualità ingovernabile del male cari a Thomas Ligotti, una rivisitazione delle ambientazioni e dei dialoghi dei film hard-boiled e noir Americani.

Il tutto è reinventato e stravolto da uno stile unico e originale e da una sorprendente capacità di invenzione che fanno di questo esordio un opera spiazzante e matura che al tempo stesso diverte, spaventa e irretisce.

(Ariel Luppino, Le brigate, trad. di Francesco Verde, Edizioni Arcoiris, 2020, pp. 168, euro 13, articolo di Emanuela Cocco)

Comments