Pia Pera e Federico Falco fra orti e giardini

Alcune riflessioni

di Vincenza Lucà / 27 ottobre 2022

L’insegnamento più prezioso del romanzo per ragazzi Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett è forse quello che disvela il potere salvifico derivante dall’atto di prendersi cura di un piccolo angolo di terra. Come scrive pure Pia Pera nel suo Al giardino ancora non l’ho detto (Ponte alle Grazie, 2016): «Ma in un senso più profondo, non sono mai stata io sola a prendermi cura del giardino: anche il giardino si prendeva cura di me quando, in apparenza, mi davo tanto da fare». L’orto (qui ci si riferirà all’orto e al giardino indistintamente), oltre a essere luogo in cui si compiono atti di cura, è anche un posto dove è possibile perseguire bellezza, conoscenza, contemplazione, comprensione. Nota è l’etimologia della parola cultura che viene dal latino cultura, derivata da colĕre «coltivare»: e ciò che si vuole esporre qui, guidati dalle riflessioni di Pia Pera e Federico Falco, scrittori che si sono dilettati nell’arte dell’orto, è proprio come coltivando un giardino – in quanto luogo di osservazione e conoscenza – si coltivi anche sé stessi, attraverso un percorso che conduce, forse pure, alla saggezza.

«Era uno spazio dove potevo trovare me stesso. Era uno spazio dove potevo leggermi» (Federico Falco, Le pianure, Edizioni SUR, 2022)

Curare un orto richiede innanzitutto sforzo fisico ed è risaputo che spesso con l’azione cessa il ruminare della mente: «L’orto stanca. Viene la notte e mi addormento subito. Non ho energie per pensare a niente. Non c’è spazio per l’ansia né per la sofferenza. La stanchezza intontisce, la terra scarica», scrive Falco, e ancora: «Quello che mi piace dell’orto è che non serve pensare. Si tratta solo di fare e fare. Piantare la vanga, rivoltare la terra, rastrellare, strappare le erbacce, seminare, sporcarsi di fango, potare, andare, venire. Fare e fare e fare. Il corpo si stanca. La mente si svuota». Compiere lavori nell’orto aiuta a ritornare al proprio corpo e alla concretezza della terra per immergersi nella realtà, per allontanarsi dalla mente e dalla sua pretesa di centralità nell’esistenza e anche per non soccombere alla comune tendenza verso l’astrazione. Un po’ come accade a Lèvin in Anna Karenina nella bellissima scena della falciatura quando riesce ad arrivare a uno stato in cui si sente leggero, ovvero quando i movimenti del corpo si fanno automatici e la mente non pensa a quel che sta facendo: questi erano gli attimi più beati, scrive il narratore.

Federico Falco nell’incipit del suo libro Le pianure scrive che «in città perdiamo la nozione delle ore del giorno, dello scorrere del tempo. In campagna è impossibile». Infatti, prendendosi cura di un giardino, il tempo viene scandito dal ritmo delle stagioni che mutano il paesaggio. In campagna esiste un tempo per ogni cosa: c’è quello della semina, dell’attesa e quello del raccolto. In questa visione il tempo si aspetta e non si rincorre, si ravviva e non si uccide, come invece accade spesso nella vita urbana: «Nella quiete, nella lentezza di gesti ripetuti, affiatando la mente ai tempi di crescita delle piante, imparando la pazienza e il senso dell’attesa […]» (Pia Pera, La virtù dell’orto, Ponte alle Grazie, 2016). La diversa concezione del tempo è la prima grande differenza tra campagna e città – ormai oggi concepiti come due opposti –, tra mondo contadino e società industriale: il tempo è circolare nel primo caso, lineare nel secondo. La prima concezione del tempo si fonda sul costante avvicendarsi delle cose, la seconda, invece, su una linea retta la cui rotta idealmente combacia con il progresso. Ma ciò che nella concezione ciclica del tempo sembrerebbe un vuoto e sempre uguale ripetersi delle cose, invece è trasformazione, qualità intrinseca della vita e di tutto ciò che vivo, mentre «negli oggetti, indifferenti alle stagioni, il mutamento si esprime solo come usura, deterioramento, mai come metamorfosi. Confinati tra materiali artificiali, chissà quale ansia di morte ci prenderebbe! Perché nulla avremmo vicino capace di suggerire che nulla muore, tutto si trasforma. Tutto è vivo, in natura» (La virtù dell’orto).

Ovviamente rifugiarsi in un orto per opporsi alla dilagante mentalità del mondo contemporaneo e ritrovare libertà e pace vale soprattutto se non si obbedisce più alle leggi dell’utile e del guadagno che maggiormente caratterizzano la società: «L’orto non va visto con spirito solo produttivistico, per il sostentamento» (La virtù dell’orto), altrimenti diventa anch’esso luogo di alienazione, tra azioni puramente meccanizzate volte solo al massimo rendimento della terra che portano inevitabilmente da una parte all’inaridimento di quel terreno su cui poggiano i propri piedi e dall’altra di quell’altro dell’interiorità umana. Occorre «occuparsi della terra con uno spirito che, anziché sull’obiettivo di produrre, sia concentrato nella gioia di vivere qui e ora» (La virtù dell’orto). Tuttavia, ancora, quello che sembra un tempo vuoto e improduttivo in campagna – per esempio i lunghi inverni –, in realtà non è che una paziente preparazione a tempi più floridi (non necessariamente, ovvio, in termini puramente materialistici): «Tempo di letargo. Tempo per starsene immobili a non fare niente, a lasciare che la crescita sia sotterranea, come per le radici di un albero, verso l’interno» (Le pianure).

Dunque, in campagna momenti di fatica si alternano a momenti di riposo – che siano brevi attimi durante l’affaccendarsi nell’orto o stagioni intere. Come accade con l’humus nella terra, tutto il vissuto umano sedimenta nell’interiorità e può renderla più forte e capace di proteggersi dall’erosione e dall’esperienza dell’umana esistenza. I periodi – brevi o lunghi che siano – di stasi possono essere occasione di osservazione («La vita in campagna consiste nell’osservare» (Le pianure)) e riflessione e favoriscono la contemplazione: «L’eremita si sottrae alla vanitas nella sua forma più vigorosa, talmente veloce e dirompente da non potere venire contemplata, si rifugia in luoghi dove il tempo scorra più lento, dove prevalga il ritmo ciclico delle stagioni, quella dimensione che permette al ripetente di guardare ancora una volta, se non proprio lo stesso spettacolo – mai la stessa acqua scorre nel fiume – quanto meno qualcosa di simile. Il ritmo più lento facilita la contemplazione» (Al giardino ancora non l’ho detto).

L’orto, oltre a esigere e insegnare l’attesa e la pazienza, ammette anche l’eventualità di inciampo a differenza della mentalità capitalistica odierna la quale sempre meno accetta la noia, l’ozio, il fallimento, cieca com’è nel perseguimento incessante del progresso e del rendimento in termini meramente economici.

«Come nell’orto, le cose richiedono tempo, crescono a poco a poco, e in qualunque momento tutto può riuscire male, possono venire le formiche, o il vento, può cadere la grandine, può arrivare un’infestazione di parassiti, le piante possono andare in semenza, non crescere, non dare frutti, andare in malora» (Le pianure)

Stando dietro a un giardino viene meno la pretesa di poter controllare tutto: si impara che c’è sempre un residuo che non si può governare. Si impara ad accettare anche l’incertezza, altra qualità intrinseca dell’esistenza: «Mondo fluttuante, il giardino vive in perenne mutamento» (La virtù dell’orto). Un po’ come accade con chi scrive e la scrittura. Lo scrittore/giardiniere/orticoltore ha la pretesa di controllare tutto, crede di poter realizzare e imporre la propria aspirazione ordinatrice – che altro non è che un tentativo per non soccombere al vuoto. Ma sia la scrittura – in quanto atto creativo, che mentre prende forma si crea da sé – sia l’orto – dove, per esempio, le erbacce possono prendere il sopravvento – a un certo punto sfuggono al suo controllo.

«Un orto non lo si può controllare e questo a volte mi esaspera. L’orto non cresce dal mio desiderio, ma dalla sua stessa potenza, la potenza del seme, e viene fuori in mezzo a incidenti d’ogni tipo.

Con la scrittura è più o meno lo stesso: a volte, scrivendo, mi illudevo di avere il controllo sul testo, mentre in realtà tutto accadeva quasi escludendomi […]» (Le pianure)

Quello che si vorrebbe imporre – alla natura così come alla scrittura – è un «ordine artificioso», mentre invece bisogna dare spazio alle «iniziative spontanee della vita, dettate da un ordine invisibile e infinitamente più vario e complesso» (La virtù dell’orto). Falco giungerà alla constatazione che scrivere e fare un orto per lui sono un tentativo per legarsi, come si può, a qualcosa che abbia radici così da non smarrirsi e per riempire il grande tempo vuoto senza narrazione, senza storia.

Pia Pera fa notare, invece, come sia un «luogo perfetto, il giardino, per praticare di buon grado l’autolimitazione come atto d’amore per l’intero creato, gesto di protezione verso la fragile bellezza del mondo. […] Per scoprire, diremo laicamente, il senso di pienezza ispirato dal prenderci cura del mondo, superando ogni egoismo di specie, fino a comprendere il comandamento di tutela dell’ambiente, di custodia del giardino planetario». Grazie all’esperienza in giardino e dell’arte dell’orticoltura ci si abitua a ragionare in termini di comunità, di sentirsi parte del tutto; si matura una visione ecologica: ci si rende conto che il giardino è un ecosistema in cui tutti gli elementi sono interconnessi e interdipendenti, essere umano compreso («Tra le piante, prendendosi cura di loro, si intrecciano fili invisibili che permettono di sentirsi connessi alla rete della vita» (La virtù dell’orto)). Da questa presa di consapevolezza verrebbe da auspicarsi che venga meno la nostra visione antropocentrica del mondo «per l’affetto che non può non nascere nel prendersi cura di qualcosa che sentiamo nostro, di cui avvertiamo forza e fragilità a un tempo. Ed ecco sbocciare, nell’empatia, la comprensione» (La virtù dell’orto) e forse anche amore per quell’altro grande giardino planetario – e tutti gli esseri viventi che assieme a noi vi abitano – in cui viviamo e di cui facciamo indissolubilmente e intrinsecamente parte e che chiamiamo, per l’appunto, Terra.

***

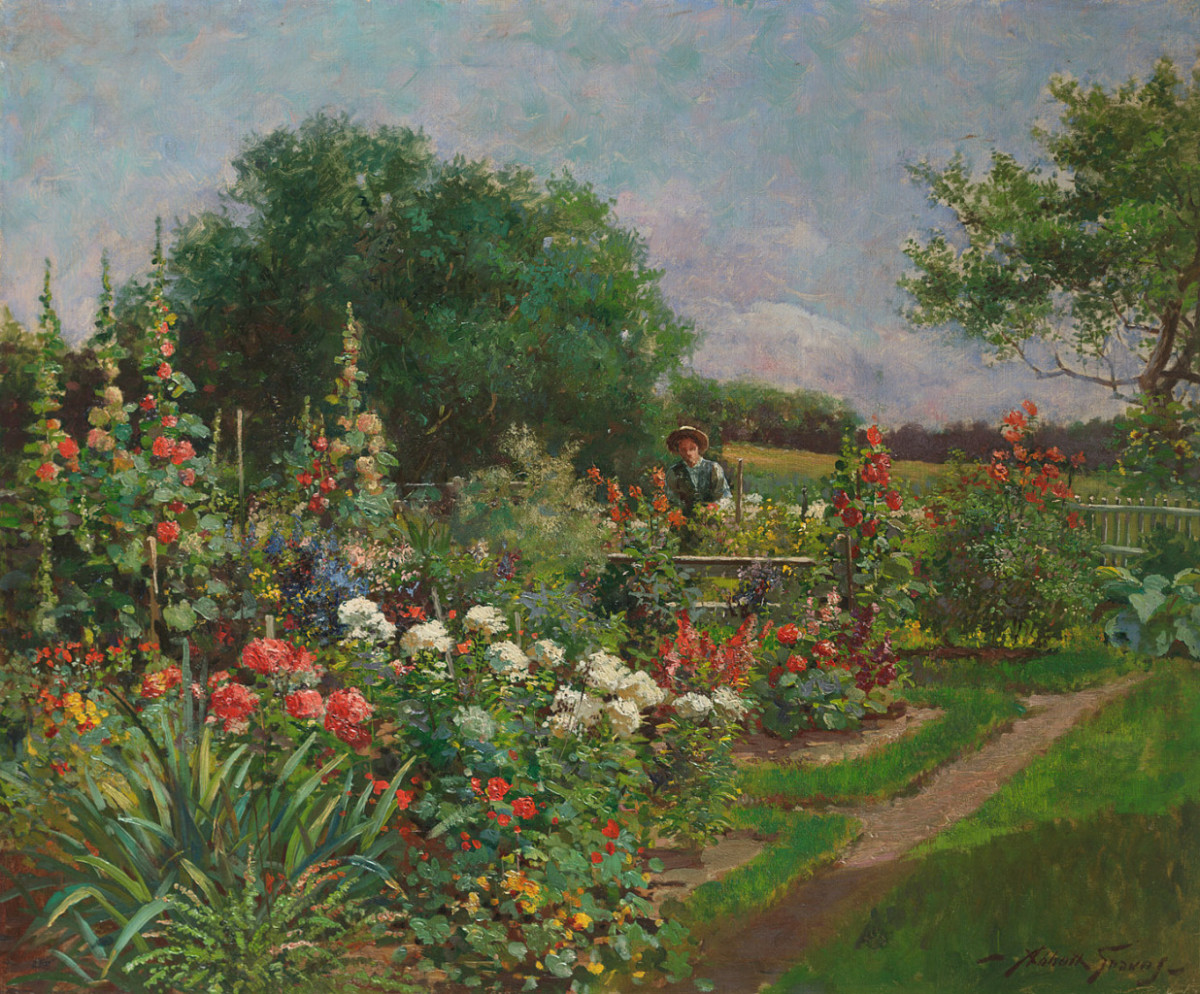

[In copertina: Claude Monet, Il giardino di Monet a Vétheuil, 1881, National Gallery of Art, Washington]

Comments