L’Europa e le crepe della storia

Ricordare o dimenticare

di Elisa Carrara / 24 novembre 2022

«La crepa mi scruta. Parte dal pavimento, risale al di sopra del piano del tavolo, taglia a metà la parete e si dissolve in aria all’altezza del telaio della finestra, come un fiume che si getta in mare. Guardo la crepa piena di nerume, prima dritta come una vena, poi tortuosa come un nervo. Lei è lì e io, seduta al tavolo accanto, rumino un po’, scruto il suo interno nero e mi chiedo quante persone cadrebbero in quella crepa se a Bucarest tremasse di nuovo la terra».

Osservare le crepe della storia, dei luoghi, delle persone; studiare da vicino le faglie, le fratture e le tensioni dell’Europa è un esercizio che non smette mai di sorprendere: il fascino (e il rischio) è rendersi conto di come ogni Paese sia, in realtà, solo un mosaico di crepe.

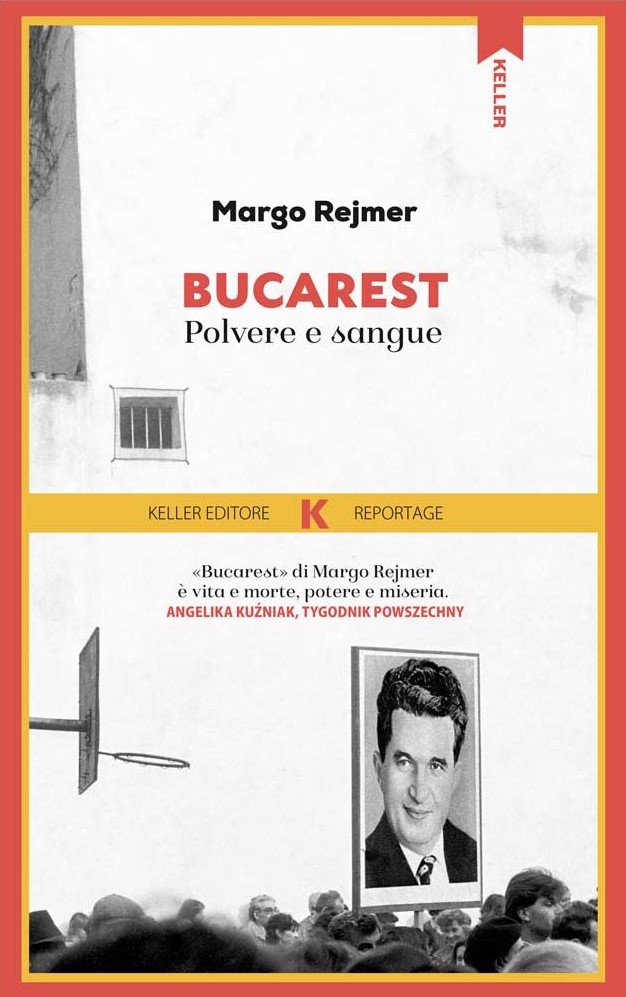

Margo Rejmer, giovane scrittrice polacca (nata a Varsavia nel 1985), ha raccontato cosa significhi entrare in una delle tante incrinature che fanno parte della nostra storia, viverci e provare a capirla: il suo lungo e appassionante reportage sulla capitale della Romania (Bucarest. Polvere e sangue, Keller editore, 2022) restituisce i contrasti, i vuoti e i pieni, il silenzio e le grida, le pietre e la polvere di un Paese che si è ritrovato (come altri) a dover fare i conti con i suoi confini e la sua identità.

Margo Rejmer per due anni vive la città, la percorre, sale sugli autobus, affitta vari appartamenti, gira in bicicletta, parla con le persone, prende i taxi; si imbatte nei cani randagi che circolano indisturbati, i guardiani temuti dei quartieri, amati e odiati dai suoi abitanti.

Raccoglie la storia di Elena, arrestata nell’autunno mite del 1954: suo fratello è fuggito a Parigi, poi addestrato dai servizi segreti americani e mandato a Salisburgo. Rientra a Bucarest, viene arrestato, e con lui anche la madre, la sorella e suo marito. Elena finisce in prigione e partorisce durante l’inverno, in una stanza vuota, soffocando le grida, mentre le pareti sono ricoperte di ghiaccio. La bambina le viene tolta e poi ridata a distanza di mesi, come in un crudele gioco, che ha il solo scopo di convincerla a ricorrere all’adozione.

Trent’anni dopo, un altro inverno e la città sprofonda nel buio: negli appartamenti più grandi vivono 3 o 4 famiglie, su ordine del governo. Il Conducător è cambiato, ma non il controllo sulla vita e sul corpo delle donne: dal 1966, infatti, Ceauşescu ha trasformato l’aborto in un reato. Le donne finiscono in carcere o muoiono, dissanguate e dimenticate.

Bucarest, all’epoca è un cantiere, un’infinita distesa di gru, pronte a ridisegnare l’anima dell’intera nazione. La città è lo specchio di queste contraddizioni: si appropria del vuoto e della rigidità del totalitarismo, ma cerca di mantenere la fastosità delle capitali occidentali.

Il diritto di scegliere, di trovare un’identità, ma anche di dimenticare, di chiudere le crepe o, al contrario, di tenerle aperte, vive, per non cancellare nulla. La città conserva intatta la sua doppia coscienza, tra i nostalgici di Ceauşescu e chi prova orrore ricordando la dittatura.

«Cosa sono? Chiede la Romania. Al tempo stesso ha però una paura tremenda e si tormenta in modo atroce per la sua marginalità, per il fatto di essere terra di periferia e di pastori, una terra in prestito, inesistente».

Rejmer dedica vari capitoli ai simboli della città, il viale dell’Unificazione e la Casa del Popolo (oggi Palazzo del Parlamento), ispirati alla maestosità degli spazi parigini, ma gravati dalla durezza e dall’austerità del classicismo socialista.

Quanto più le città si popolano di edifici imponenti, tanto più le vite dei singoli diventano minuscole, fino a sprofondare nel sottosuolo. Nel 1982 Marshall Berman, filosofo marxista, concentrò il suo lavoro proprio intorno ai simboli delle moderne metropoli. La sua opera più celebre e suggestiva Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria si basa, infatti, su una riflessione: la modernità, con la sua energia costante e distruttiva, rende impermanente ogni cosa che crea: il suo solo scopo è creare, di nuovo e di più. Berman, intellettuale radicale e impegnato, vissuto in piena Guerra fredda, distingue due tipi differenti di modernismo e posa lo sguardo su New York (sua città natale) e sulle trasformazioni di San Pietroburgo nel XIX e nel XX secolo.

Le strutture newyorchesi oltre a essere, «espressioni simboliche della modernità», lottano continuamente per la loro stessa vita, «per un po’ di sole e di luce», cercando, invano, di resistere alla morte a cui sono condannate. L’architettura di San Pietroburgo ha invece dato vita, tra le altre cose, a una cultura vastissima e sotterranea: la sua lunga e travagliata storia, la maestosità dei suoi monumenti, la grandezza delle sue strade e infine la sua trasformazione in simbolo stesso dello stalinismo, hanno creato uomini desiderosi di far sentire la propria voce, di urlare il proprio dissenso, anche al di fuori dei confini della città. Come Vladimir Dremlyuga, arrestato per aver manifestato contro l’invasione sovietica della Cecoslovacchia, «la voce solitaria, ma persistente del piccolo uomo nella immensa piazza pubblica», del quale Berman riporta le parole: «per dieci minuti, durante la dimostrazione, sono stato un cittadino».

Un destino per certi versi analogo, tormenta Bucarest che ogni giorno combatte affinché i simboli che l’hanno modellata assumano un altro, diverso significato. Ricordare o dimenticare è, infatti, uno dei dubbi che ha attraversato, o meglio ossessionato, l’Europa durante il Novecento. Ma non sono solo le grandi potenze a dover fare i conti con il loro passato e con il concetto di identità: è, infatti, nei luoghi di confine, in quelle che crediamo essere le crepe della storia, che gli interrogativi rischiano di moltiplicarsi. Come sottolinea Milan Kundera nel suo discorso al Congresso degli scrittori cecoslovacchi (riportato nella raccolta Un Occidente prigioniero, Adelphi, 2022), le nazioni spesso avvertono «la propria esistenza come una certezza». Nessuna nazione, tuttavia, nasce dal nulla: e solo alcune, vivono sperimentando la paura di morire. È la «non-certezza», dice Kundera (nello stesso anno in cui Vladimir Dremlyuga venne arrestato) a caratterizzare la storia culturale, politica e sociale della Cecoslovacchia. È il 1967, e gli intellettuali non possono non interrogarsi sul loro ruolo di fronte alla politica stalinista dell’Unione Sovietica, colpevole di aver fagocitato la cultura dei loro Paesi non solo attraverso l’occupazione, ma anche attraverso un rapido processo di uniformazione e di offuscamento delle tradizioni. La Cecoslovacchia, così come altre «piccole nazioni», è stata relegata ai margini, «alla periferia culturale dell’Europa».

Le domande che Kundera pone al suo pubblico, in modo volutamente ingenuo e provocatorio, (i piccoli popoli hanno il diritto di esistere? O dovrebbero essere inglobati da nazioni più grandi?) vengono ampliate in un articolo firmato oltre un decennio dopo. Siamo nel 1983, e i tempi sono straordinariamente uguali e diversi. La guerra fredda è ormai consolidata e sono passati cinque anni dal devastante terremoto che ha colpito la Romania (e a cui Margo Rejmer dedica un intero capitolo del suo libro). Kundera in questo breve ma incisivo articolo uscito su Le Débat, affronta un tema a lui caro, ossia l’identità attraverso lo sguardo dell’altro: «ma se vivere significa esistere agli occhi di chi amiamo», scrive, «l’Europa centrale non esiste più. Più esattamente agli occhi dell’amata Europa, è solo una parte dell’impero sovietico e nient’altro». La coscienza di esistere diviene così il soggetto del dramma europeo e non solo: Kundera finisce per indagare il ruolo dell’altro e si interroga su quanta importanza abbia l’identità che ci viene imposta.

Comments