Libri

Cortázar, tutto il tempo del mondo

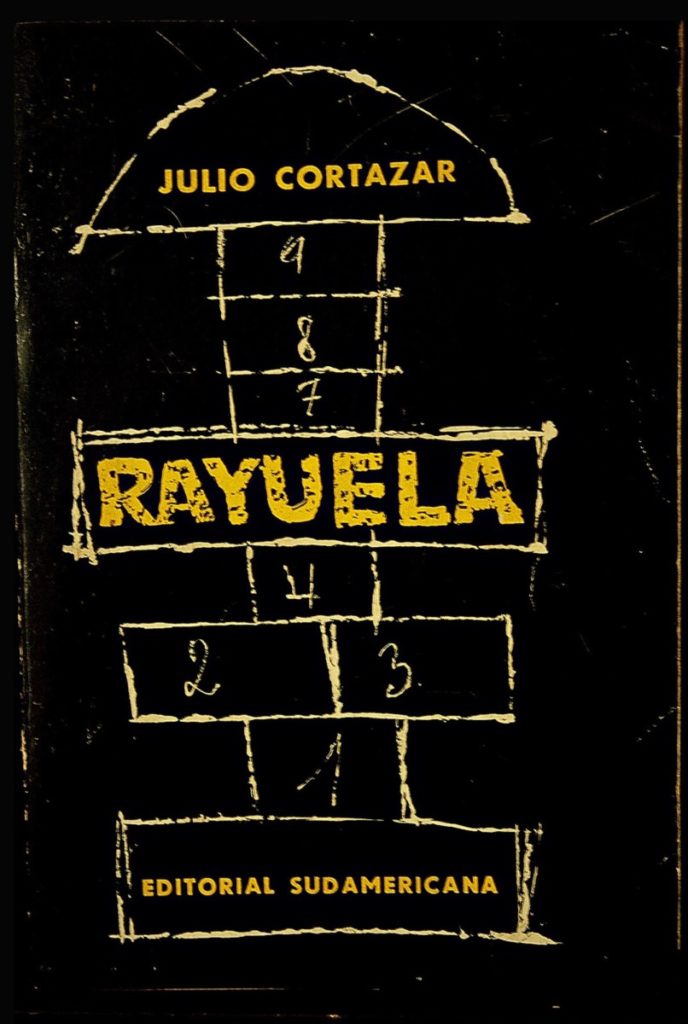

A proposito di “Rayuela”

di Giuseppe Del Core / 27 febbraio

Sarebbe facile e pigro limitarsi a dire che Rayuela (Einaudi, 1969) non è un romanzo, ma un gioco – e qualcuno, cedendo alla stucchevolezza, potrebbe completare “è il gioco della letteratura”. Intendiamoci, non si tratterebbe di un errore: questo libro è in effetti una sfida lanciata e, come tutte le sfide, può essere legittimamente declinata. Ma allo stesso modo, come accade sempre quando poi inizi a giocare, un gioco cessa di essere solo un gioco e diventa qualcosa di più – e a volte, pare, è una questione di vita o di morte. Poi, fuori dal gioco, la vita continua, ma a noi sembra comunque d’averla ingannata, d’aver piegato o dilatato il tempo, ed ecco perché è davvero anche una questione di morte: perché, per il tempo che il gioco dura, la si scaccia, e anche il tempo, se si misura, è solo il tempo del gioco, che in quel momento coincide esattamente con la vita che invece non ha tempo.

Accettiamo la sfida, dunque, e smettiamo di pensare a Rayuela come a un gioco, ma prendiamolo sul serio come un romanzo. Siano lasciate da parte per ora le definizioni di contro-romanzo o anti-romanzo. Si provi quindi a leggerlo seguendo lo schema suggerito da Cortázar, quello che ci fa iniziare dal capitolo 73. È allora probabile che, una volta lette le prime righe, si scelga di tornare indietro a controllare la così detta “tavola di orientamento”, per poi accertarsi che sì, è proprio da lì che dobbiamo partire, sebbene questo incipit non abbia praticamente nulla di un incipit tradizionale. È una lunga domanda che termina con un punto fermo e comincia con un’affermazione («Sì, ma chi ci guarirà dal fuoco sordo, […]»), in una pagina che prosegue con quello che a prima lettura appare come un delirio alla cui fine il lettore rimane inevitabilmente stordito – magari estasiato, sì, ma stordito. Il capitolo peraltro ha una struttura interna piuttosto densa, si compone di due soli paragrafi che comandano una lettura forsennata – per esempio con l’abbondanza di elenchi che ne accelerano il ritmo – ma costringono a un tempo effettivo parecchio dilatato, proprio perché la quantità di input e informazioni è copiosa, ma il lettore non ha indizi per comprenderne la maggiore o minore importanza e finisce quindi per essere costretto ad accogliere tutto. È il primo modo attraverso cui Cortázar comincia a giocare col tempo.

Si scala poi fino al capitolo 1, che è per noi il secondo ma è a sua volta l’incipit di chi ha deciso di leggerlo in ordine. La struttura di questo capitolo è (in parte) più canonica, ha una scansione più “comoda” e qualcosa che si avvicina a una presentazione dei fatti, ma condivide con l’altro una particolarità essenziale: entrambi si aprono con una domanda (qui è l’ormai celeberrima «Avrei incontrato la Maga?»). Questa analogia, che forse è perfino casuale (ma forse no), rivela presto l’anima del romanzo: Rayuela è anzitutto un libro di domande. Ma, al di là dei quesiti narrativi (legati cioè alla trama – perché il romanzo una trama ce l’ha) o di quelli “metafisici” (cioè di natura esistenziale, autonomi rispetto al testo), Rayuela solleva una questione prettamente estetica. Qual è il grado di consapevolezza necessario alla creazione artistica? A leggere le parole dello stesso Cortázar (ci si riferisce qui all’intervista del 1985 riportata nell’edizione Einaudi), la risposta a questa domanda si è tentati di cercarla nella trascendenza. Lo scrittore pare ammettere un’inconsapevolezza pressoché totale non soltanto di un piano, ma perfino dello sviluppo di alcuni temi che lettori e critici hanno poi individuato all’interno del romanzo. Ciò che invece rivendica è «un tentativo di ricominciare da zero sul piano del linguaggio». È quasi come se la de-strutturazione letteraria compiuta da Cortázar avesse costretto lo stesso autore a una propria lettura critica che fosse però posteriore alla creazione. Quasi come, insomma, se egli avesse dato forma a un’esigenza di rottura impellente a cui era inevitabile arrivare.

Cortázar inizia a scrivere Rayuela nel 1951, inconsapevole di star scrivendo un romanzo, e prosegue a «frammenti» lungo tutto il decennio, periodo durante il quale la struttura del libro rimane indefinita. Proprio nel 1951, sempre in Francia, esce per Gallimard L’uomo in rivolta di Albert Camus, saggio che possiamo provare a legare a Rayuela per due concetti chiave: l’assurdo (che già rappresentava il nucleo delle precedenti opere di Camus) e la rivolta. La differenza, ancora una volta, pare farla un diverso grado di consapevolezza. Oltre che metafisica, la rivolta di Camus è storica, quindi politica, mentre Cortázar rifiuta completamente questa dimensione. Come però si è già accennato, Rayuela non è soltanto un romanzo sul tempo, ma è calato nel tempo, e risponde a un’esigenza che non è solo artistica, ma in qualche modo sociale. Se anche i geni sono visionari, essi lo sono nella misura in cui traducono prima degli altri questo sentimento di rivolta. Pur restando nella propria dimensione estetica, l’arte trasmette sempre una visione generale del mondo. Gli anni Sessanta – la prima edizione è del 1963 – rimangono un periodo a cui è difficile non associare certe istanze, a maggior ragione se pensiamo all’America latina, che inizia in questa fase ad avvertire in modo sensibile le ripercussioni della rivoluzione cubana. «Bisogna cercare di capire», dice Cortázar, «in quale momento il cammino dell’uomo ha imboccato la strada sbagliata, quando in realtà c’erano alternative migliori.»

Questa ricerca collettiva, però, si proietta nella ricerca tutta personale di Horacio – «un uomo che non è affatto un genio, nemmeno lontanamente, e che cerca disperatamente qualcosa, senza sapere esattamente che cosa». Per dare concretezza a una ricerca che non ha una meta esatta, le si assegna allora una parola – per Horacio sarà soprattutto Centro, ma anche Unità – che, vuota com’è, si riduce al proprio significante.

Cos’è il Centro? La felicità? Per Horacio sembrerebbe essere soprattutto la comprensione delle cose – un tentativo inesausto che lo sfianca e a cui tributa la vita intera. Ma, essendo il tempo infinito, il Centro è una meta impossibile, dal momento che infinito è qualcosa che, per definizione, manca di inizio e di fine, e quindi anche di centro. E forse la Maga raggiunge la propria unità perché rifiuta la ricerca – è un personaggio eccentrico rispetto agli altri. «Non ha bisogno di sapere, può vivere nel disordine senza che alcuna coscienza di ordine la trattenga». In questo senso, nel rifiuto della sua ricerca, gli altri personaggi accettano il mistero della Maga come la Maga accetta il mistero del mondo – con una leggera irritazione che è solo intermittente. Pur volendo accettare la natura ottimista del libro che Cortázar rivendica, è alla Maga che viene assegnato il privilegio più alto: nella finzione dell’arte, essa diventa immortale, perché a un certo punto del libro scompare senza morire – senza la certezza che sia morta. Perfino così la Maga resta un enigma per tutti – per il lettore, che non ha prove del suo annegamento, e per i personaggi, che “credono” che sia morta senza sapere se lo sia davvero. La Maga diventa quindi un fantasma, un ricordo, sfuma senza sparire, come questo libro non ha più forma esatta (Horacio la intravede in Talita), mentre gli altri personaggi restano cristallizzati nel romanzo.

Nel corso della ricerca, di ritorno a Buenos Aires, Horacio sembra accorgersi che la propria vita non è nell’Arte, e allora prende a cercarla nella vita degli altri – così rivede sé stesso in Traveler e la Maga in Talita. Questa visione esterna che conferisce unità alla vita altrui è teorizzata dallo stesso Camus proprio in L’uomo in rivolta: «Scorgendo dall’esterno queste esistenze, (gli uomini) attribuiscono loro una coerenza e unità che in realtà non possono avere, ma che paiono evidenti all’osservatore». Il passo successivo è il ritorno all’Arte: noi «romanziamo» quelle esistenze. Così fa Horacio, che proietta in Traveler la vita che lui stesso avrebbe potuto avere, se non avesse mai lasciato Buenos Aires. Senza scriverlo, nella confusione quasi folle della propria mente, immagina per sé una vita che non esiste.

Cortázar gioca in fondo la stessa partita di Proust, ma attraverso un percorso alternativo, in un viaggio che disseziona la vita – e il mondo – senza pretesa di soluzioni, per mezzo di una voce che è perfino antitetica – che non risolve né postula né sentenzia e nemmeno analizza, ma ragiona, scivola, si torce, si annulla, riflette a tentoni. Cortázar al proprio romanzo non assegna nemmeno una struttura fissa, perché il tempo perduto rimane perduto – non a caso, invece, l’ultimo libro della Recherche s’intitola proprio Il Tempo Ritrovato – e il tentativo di afferrarlo e capirlo si è perduto insieme allo stesso. In questo senso, Cortázar rappresenta una risposta a Proust perché suggerisce che nemmeno l’Arte può “domare” il Tempo – che piega il romanzo perché lo contiene. Il Tempo è insomma superiore a tutto, anche all’Arte, che avrà fine quando avrà fine il Tempo. Il rapporto tra Arte e Tempo – come quello tra qualsiasi cosa e il Tempo – non è interdipendente, ma di dipendenza: quando anche ci sembra che sia l’Arte a definire i tempi, accade sempre il contrario, che sono i tempi a maturare quanto basta affinché una certa idea di Arte possa fiorire. Per tornare a Camus, il romanzo quindi nasce insieme allo spirito di rivolta e «traduce, in senso estetico, la medesima ambizione». Ogni rivolta scoppia per un’esigenza di rottura, ma aspira a un desiderio di ordine – ed ecco che Rayuela viene a essere paradigma della rivoluzione (anche) letteraria: riflette, nel proprio disordine, un ordine nuovo. Attraverso sé stesso, la sua composizione, Rayuela afferma i limiti della ragione – e nemmeno l’Arte è sua figlia esclusiva. Del resto, in uno dei frammenti si può leggere «La ragione ci serve unicamente per disseccare la realtà in piena calma, (…) mai per risolvere una crisi improvvisa». Si tratta quindi di un ritorno al Romanticismo? No, perché Cortázar non riconosce una supremazia dei sentimenti, ma si limita a mostrare gli imbarazzi dell’una e dell’altra cosa. Afferma, senza mai postularla, l’insensatezza della ricerca, ma ne ribadisce l’inevitabilità – proprio come nessuna intelligenza riesce a sottrarsi alla passione.

In un passo di All’ombra delle fanciulle in fiore, Proust scrive che «ognuno chiama “chiare” le idee che sono allo stesso grado di confusione delle proprie». Rayuela, nel suo rifiuto a formulare risposte univoche, nella fluidità della sua struttura, porta con sé un mistero eterno che è tale perfino al proprio autore. Il lettore – al pari di Horacio, come gli uomini tutti – prosegue in un proprio percorso di decifrazione che gli consente l’accesso a un mondo – quello del romanzo – che, come quello reale, contiene gli stessi elementi accessibili a tutti, ma che egli legge e dispone a suo modo. Se anche una risposta esistesse e si avessero tutti i mezzi necessari a trovarla, nessuno potrebbe coglierla, giacché mai ci è stata rivelata. Questa è la Vita – un dono che ci è stato consegnato insieme a questo imperativo: Cerca. Di volta in volta, le offriamo una risposta diversa che solo il silenzio accoglie. In un tempo infinito, formuliamo infinite risposte – e, non ricevendo assenso, le scartiamo tutte, compresa quell’unica che è la soluzione. Lo sappiamo, e nondimeno continuiamo – e continuiamo, e continuiamo.

Il maiuscolo con cui si chiude l’ultima pagina della Recherche («nel Tempo») rimanda a una dimensione mistica – nella misura in cui il Tempo non può essere colto attraverso l’uso della ragione. L’intelligenza può infatti intuire l’infinito, ma è poi costretta a ritrarsi giacché le risulta impossibile figurarlo. Come alcuni giochi, l’infinito è vero ma non è reale. Allora l’uomo gli assegna un nome e può accettarlo soltanto come un mistero.

www.flaneri.com

www.flaneri.com